2005.04.より登山順

2005.04.より登山順

| [加賀 44] 小松城址 11m (小松市丸の内町) [加賀] 末広緑地 0.4m (小松市末広町) [加賀] ふれあい健康広場 (小松市日末町) [加賀] 尼御前岬 19m (加賀市美岬町) [加賀] 小松初詣 (小松市) |

||

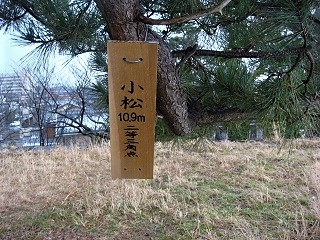

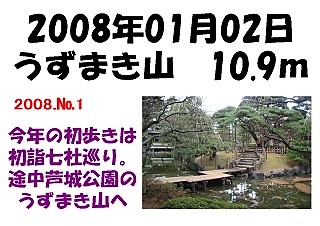

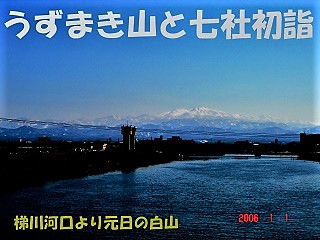

| 第22回 2025.10.30. 末広緑地公園へ白山冠雪を見に行く。 第21回 2025.10.25. ふれあい健康広場より片山津インターの三角点往復。 第20回 2025.06.29. 「尼御前岬」より加賀海岸自転車歩道を歩く。 第19回 2025.06.02. 自宅より「芦城公園」を往復。 第18回 2025.02.25. 自宅より「末広緑地公園」を往復。 第17回 2025.02.11. 自宅より初詣。兎橋神社‐葭島神社‐小松天満宮 第16回 2025.01.04. 自宅より初詣。日吉神社‐多太神社‐熊野神社 第15回 2024.12.19. 「尼御前岬」から「加賀海岸自転車歩道」を歩く 第14回 2024.12.02. 「ふれあい健康広場」と加賀海岸自転車歩道。 第13回 2024.05.08. 自宅より「芦城公園・小松城」往復。 第12回 2024.05.04. 自宅より「末広緑地公園」往復。 第11回 2024.01.04. 自宅より初詣三社巡り。 第10回 2023.11.08. 自宅より「末広緑地公園」往復 第09回 2022.10.27. 自宅より「末広緑地」往復。 第08回 2022.08.19. 「芦城公園」と「小松城跡」 第07回 2022.01.02. 自宅より初詣三社巡り。歩行軌跡を💛にするよう歩く。失敗。 第06回 2021.10.23. 自宅より「芦城公園」を散策。2 第05回 2017.02.11. 芦城公園「うずまき山」経由、小松天満宮を往復。 第04回 2009.01.02. 芦城公園「うずまき山」より、天守閣の「小松三角点」へ 第03回 2008.01.02. 小松七社巡り初詣。途中芦城公園「うずまき山」 第02回 2007.01.01. 小松七社巡り初詣。途中芦城公園「うずまき山」 第01回 2006.01.01. 小松七社巡り初詣。途中芦城公園「うずま第き山」 |

||

|

2025年10月30日(木)22回 末広緑地公園 5日前に米寿老人、加賀海岸を久しぶりに頑張って歩いたら、杖を頑張って突いて、腱鞘炎になったようで左腕が痛くて全然使えなくなった。2日程様子をみたが痛くて堪らないので整形外科に見てもらった。レントゲンを撮り骨は大丈夫、痛み止めであっという間に良くなり、車にも乗れるようになった。昨日、白山が初冠雪したらしい。買い物のついでにさっそく見に行く。 末広緑地公園へ。この先の展望台下まで車で行けるが、せめて少しでも歩かないと恥ずかしい。入口の駐車場に車を留める。14.30分。 日本庭園。 少し紅葉している。 ドウダンツツジ。 イチョウも黄色くなってきた。 芝生広場に出る。 芝生広場を通り抜けて、展望台下の駐車場に出る。 展望台が見える。適当に登って行く。 白山が見えてきた。 わずかに冠雪して居る様だ。まだ少しだな。 金沢測候所より肉眼で積雪が確認できると、初冠雪となるらしい。 白山から左側の山並み。 パノラマ。 展望台。屋根だけ。ベンチで日向ぼっこして、白山を眺める。15時。 帰りは白山を眺めながら、車道を歩いて戻る。 ピラカンサ? 草刈、有難うございます。 白山にトンボが写り込んだ。このまま早くもとの体調に戻りたい。 ■次回登山は、11/5「手塚山」へ■ 2025年10月25日(土)21回 ふれあい健康広場-片山津IC 今日は一人。ちょっと歩きたい。熊が怖いから海岸の道へ。小松のふれあい健康広場の三角点から。片山津インターの三角点の往復にした。 小松市日末町の海岸、「ふれあい健康広場」に車を置く。11.40分。 広場の入口に「電子基準点」がある。これは三角点である。 「電波三角点・点名は小松・標高は5m」である。地理院地図には▽マークがある。 モニュメントから出発。 隣にミニゴルフ場。出発点に行列。 海岸に降りて、自転車専用道路を歩く。歩道も可能なまっすぐな道。 テトラポットのある海岸。波は穏やか。 砂浜のある所もある。 釣人が居る。 高速道路の上の橋よりの駐車場。 テトラポットの向こうに投げ入れている釣り人 。 ここにも乗り入れみちがある様だ。 イソヒヨドリ らしい。 浜に降りる階段があった。釣人が並ぶ。 見ていたら大物を釣り上げた。写真を撮っている。 高速道路の片山津インターの標識が見えてきた。 標識の先で砂山をよじ登ると、三角点があった。 「4等三角点・点名は新保・標高は11m」 10年ほど前に訪れている。13.40分。 白山が見えた。 富士写ヶ岳。 三角点と白山。 尼御前の方面。 片山津インターの方面。そろそろ戻ろう。14時。雨がポツポツ。 自転車専用道路は、小松の方が通行禁止になっている。歩くのは通れる。 少し頑張り過ぎて、距離を伸ばし過ぎた。へたばり気味。帰りは遠かった。 16.20分。15.000歩。ようやくハートに到着。急に雨粒大きくなってきた。車に逃げ込む。セーフ。 ■次回登山は、10/25「末広緑地公園へ■。上の項です。 2025年06月29日(日)20回 「尼御前岬」と自転車歩道 去年12月に一人で尼御前岬から歩いた。S女史が急に時間が空いたから、尼御前岬を歩きたいというので案内した。 高速の尼御前のサービスエリアがある。高速道路の下を通り、海の方へ入ると、駐車場がある。トイレもある。10.50分。まず荷物を持たずに尼御前岬を一回り。 弘法大師像。この辺りへ来た事があるらしい。 尼御前岬は公園になっている。遊歩道を行く。 展望地点へ降りて見る。 橋立港の方面。 小松の安宅の方面。 ヒヨドリソウ ヒメジョオン ブタナ 「4等三角点・点名は尼御前・標高は19m」 今日はここから「篠原新」の三角点を目指す。 尼御前の像がある。 義経弁慶の一行がみちのくへの逃避行。この先にある「安宅の関所」の詮議が厳しい事を聞き、一行の中に居た尼御前、迷惑の掛かるのを恐れて、ここで入水自殺をしたとか。尼御前岬の名前の由来。 車に戻りリュックを担ぎて、駐車場出口より自転車専用道路を歩き出す。安宅の関まで12.4kmの標識もある。 初めしばらくは林の中。 すぐ抜けて自転車専用道路。道路の補修完了。海側の柵の中に小さな松の木が植えてある。松林を育てている。 ヒオウギスイセン ノカンゾウ ツユクサ 亜炭を掘っていた場所が近くにあるらしい。 段々と下に降りる自転車専用道路。 浸食の激しい海岸。自転車専用道路は波消しブロックが埋め尽くしている。熱中症を心配していたが、風があり涼しい。 前回去年の暮は。激しい波が降りかかった道。 途中の、高速道路下から入り込める広場に、車が数台あった。前回はこの先の自転車専用道路は通行止めだったが、今回は解除されていた。後600m位で三角点があるはずだ。右側は整備が完成らしい。 少し開けた砂原になった。タブレットに三角点を映し三角点の上まで砂丘を登ったが、どこにも三角点が見当たらない。三角点マークの6.6mに居るが三角点が無い。山側に柵があり木が生えていて、その先に高速道が走っている。付近の工事で三角点が埋った様だ。残念だが諦めよう。 砂山を降りて自転車専用道路に降りてきたら、なんと自転車専用道路の外側に三角点を見付けた。三角点は海の方へ30mほど砂山を降りていた。偶然見つけた。嬉しい。12.13分。 「4等三角点・点名は篠原新・標識6.6m」 11年前に三角点探訪で訪れて以来の再訪である。 大満足で戻り始める。 高速道路下から入り込める広場から、砂浜に降りれる波消しブロックの切れ目が、ここに一ヶ所だけある。ここの日陰に座り込んで昼食。冷たいコーヒーが出た。有難う御座います。 ここだけ、左右に少しだけ砂浜がある。釣り人がその事を知っているの、釣に来るようだな。食事を済ませて、戻り始める。 ハマゴウ。 ハマヒルガオの実 ヒオウギズイセン 自転車専用道路が、尼御前岬に登る分岐から、海岸の道を進んでみた。 石仏が一つ。案内板なし。 王冠坑山の横穴の標識があった。この先に亜炭を掘っていた坑道の入口がある様だ。 海岸の道路はその先は、行止りになっていた。尼御前岬には登れぬ様だ。戻ろう。13.45分。 歩いた海岸線は、自然災害に供えて色々工事中だ。予定通り歩けて大満足の徘徊だった ■次回登山は、7/1「永平寺城山」へ■ 2025年06月02日(月)19回 「芦城公園」散策 郵便局へ行ったついでに「芦城公園」徘徊。 京町入口の左側、アカマツ・樹齢200年。 右側、アカマツ・樹齢400年。前田利常の小松城と共に、江戸時代から現在に至る。 ノダフジ・樹齢210年。国内有数の大藤。花は終わっていた。 ツツジ。 キンシバイ。 アヤメ。 珪化木。小松瀬領町から出た。 ツツジ。 前田利常像 裏千家家元から寄贈された「仙叟屋敷並びに玄庵」 うずまき山。登頂。標高は5.4m。 あずま屋。 中之島のアカマツ・樹齢200年。 クスノキ・樹齢250年。 小松公会堂の外壁・宮本三郎の壁画。 小松公会堂は壊されて図書館になる。 ■次回登山は、6/4「大岳山」へ■ 2025年02月25日(火)18回 「末広緑地公園」に白山を見に 「白山」は二十歳頃から何度も登り、八十歳の傘寿で卒業と決めて、以来登っていない。白山は眺める山になった。寒くてしばらく家に籠っていたが、ようやく晴れて、「白山」が見えるかもと「末広緑地公園」まで往復してきた。 自宅から歩き出す。しばらく歩くと芦城小学校の運動場。我が母校。14時。 「末広運動公園」を抜ける。 バラ園は何も無し。 運動公園競技場。 運動公園の市民病院よりにある三角点。「4等三角点・点名は運動公園・標高は2m」 運動公園駐車場のロータリーに三角点はある。今日は駐車場の向こうに「白山」が見えるぞ。 「小松市民病院」を越えて「末広緑地公園」に入る。 川を埋め立てた細長い公園。突き当りの展望台が目的地。 いつも大変にお世話になっている「市民病院」の向こうに「白山」。素晴らしい。 和風庭園の築山に登る。 降りるとあずま屋。 庭園。 咲いているのは、散りかけたサザンカ。 芝生広場を抜ける。 展望台が見えてきた。 足跡の無い所を歩く。 白山が素晴らしい。雪だるまが残る。 「白山ビュースポット」に選ばれていて案内板がある。 「白山」から北に続く雪の山並み。 展望台で一休み。座って白山が見える。15.10分。 展望台から降りて帰ろう。農道が空いているで、白山に向かって歩く。 緑地公園入口に戻り、末広体育館の前を通る。 芦城中学校まで来ると我が家は近い。これも我が母校。 2時間の徘徊だった。 ■次回登山は、2/27大聖寺の「錦城山」へ■ 2025年02月11日(火)17回 「初詣三社巡り」の② 小松の初詣七社巡りは正月4日に、自宅の南側の三社を周った。大寒波もようやく去り、何とか歩けそうになった。今日は自宅の北側の「兎橋神社「葭島神社」「小松天満宮」の三社を周る。随分遅れた初詣歩きになった。 チラチラ雪も止んできた。遅くから自宅の自宅の北側の三社に出る。15時。小松市の真ん中南北に国道360号線が走っている。川も並行して流れている。川は今は細く小さくなった。 国道を少し海の方へ歩くと「「兎橋神社」に出る。通称おすわさん。芭蕉が訪れている。 句碑「しをらしき 名や小松ふく 萩すすき」、奥の細道に載る。芭蕉と同行の曽良の手記に「元禄二年廿七日快晴所ノ諏訪宮祭ノ由聞テ芭蕉曽良詣」 兎橋神社の兎に因み、ウサギがいっぱい「 「御神木昇龍の松」。他に「義経祈願牛若松」もある。 兎橋神社を出て「小松市役所」前通過。 市役所前より「芦城公園」に入る。小松城三の丸跡である。 地元新聞の小説に最近「小松城」が登場する。興味深い。 赤い橋と雁行橋を渡って「うずまき山」へ行けるが、今日は雪があり危ない。老人は辞めとこう。 雪景色の芦城公園も良いな。 公園を通り抜ける。 公園を出て、小松高校の小松城天守台跡も遠回りになるのでパス。まっすぐ葭島神社へ行く。 「葭島神社」に出た。通称いなりさん。15.50分。 手水社にお花。 狛犬もあるが「狛狐」もある。 葭島神社から出て梯川の堤防に上がり、大橋を渡る。橋を渡ると対岸に「小松天満宮」がある。梯川の川幅を広げる工事で、天満宮が島のように川に取り残されている。 芭蕉句碑「あかあかと 日はつれなくも 秋の風」 「願かけ撫牛」由来。 邪心を去って願いを込めて牛を撫でると願いが叶う。 中の門を入ると、向こうに本殿が見える。いずれも国文化財。 珍しい「石像十五重搭」があったが、下の三重しか残っていない。地震で壊れたらしい。 今頃は梅が咲いている頃だが、一輪も咲いていない。 本殿前に野外能楽堂がある。以前は橋掛りがあったが、移動して橋掛りは無くなった。若い頃この舞台をお借りして演能した事がある。 小松天満宮が今日の目的地。帰り始める。梯川大橋の上からの「小松天満宮」。川の中の島になっている。 橋の上から雪山が見えた。久しぶり。 帰りにまた芦城公園。「大藤の棚」 「江戸の松」と云う標識。樹齢400年。あとは自宅まで一本道。久しぶりに歩いた2時間の徘徊。 ■次回登山は、2/15「木場潟と浅井畷古戦場」へ■ 2025年01月04日(土)16回 「初詣三社巡り」の① お正月3日間家に閉じこもっていたが、やっと初詣の初歩きに出かけた。 小松に初詣7社巡りがある。昔は一遍に周ったが、今では距離が長すぎる。今日は我がより南側の三社を初詣初歩き。 我が家の前の通りは昔の北国街道。しばらく歩くと左側に「本光寺」。 その少し右側に「本折日吉神社」。我が家の氏神様である。参道途中の赤い鳥居。 「日吉神社」の本殿。今年も健康で歩けますように。 日吉神社は通称「さんのうさん」と云う。 境内に「芭蕉翁留杖の地」の碑。芭蕉はこの日吉神社で句会を開いている。 さらに街道を歩くと左側に「多太神社」がある。通称「はちまんさん」。篠原の戦いで首打ち落とされた「斎藤実盛」の兜が奉納されている。 芭蕉も訪れて句を詠んでいる。 むざんやな 甲の下の きりぎりす 「多太神社」の本殿。 さらに街道を歩くと右側に「向本折白山神社」があった。いつもはあまり寄らないが詣でる。 重厚な「向本折日吉神社」の本殿。 「悪魔祓い」と云う、文化財行事があるらしい。 今は無い今江潟の氾濫での水害疫病に美女の白山神が現われて、悪魔祓いの舞を教えてくれた。 白山神社の裏から出て小径を歩いたら、「須天熊野神社」の裏入口があった。 「須天熊野神社」正月絵馬は有名。神主様がご自分で書かれるらしい。 境内に「蘇りの樹」があった。枯れた木の元よりまた大樹になっている。 境内に「イボ池」がある。イボが出来た時に付けるとイボが取れる。 正面から見た「須天熊野神社」。 熊野神社まで来ると「小松墓地」が近い。墓地中央に合同の墓が出来た。我が家の墓もこの近く。年末28日は亡くなった我が奥さんの命日。数えたら亡くなって丁度20年。 墓地から家まではほぼ一本道。歩くのが目的だがなかなか遠い。 「本覚寺」まで戻ってきた。我が家まであと少し。残り4社はまたいずれ。 ■次回登山は、1/5「寺尾観音山」へ■ 2024年12月19日(木)15回 「尼御前岬」と自転車歩道 近くの山でも雪の便り。平地でも今日は雪の降る予報。山歩きは無理と家でごろごろしていたが、午後になったらみぞれも止んできた。しばらく歩いていない。急に思い立ちチョットだけでも歩いて来ようと、最近歩いた海岸近くの「尼御前岬」にやってきた。片山津ICを過ぎ橋立町の方へ進むと、高速道路の下を通る。すぐ右折すると「尼御前岬SA」の裏の尼御前岬に着く。 突き当りに駐車場がある。トイレもある。冷たい風が強い。三角点探訪していた時に来ているが、大分昔よく覚えていない。14.30分。 散策開始。越前加賀海岸国定公園らしい。 弘法大師がこの辺りを通ったらしい。案内板が良く読めない。杖を突き立て村人を助けるために清水を出した、とか書いてある様だ。 遊歩道を歩いていたら、少し下へ降りる道があった。 下へ降りたら「橋立漁港」が目の前。 波が高い。 岬の先を少し回る遊歩道。 また、登り返してあずま屋の横に出る。 三角点があった。「4等三角点・点名は尼御前・標高は19m」 その先に「尼御前の像」。義経弁慶一行が、この先の「安宅の関」を目指すが、関の取り調べが厳しい事を聞き、同行していた尼御前が足手まといになる事を恐れ、主君の無事を祈って岬から身を投げた とか。 駐車場の入口まで戻ってきた。ここに「自転車専用道路」の入口。今日はここから自転車専用道路を歩き、途中にある「篠原新4等三角点」まで行ってみる予定。 自転車専用道路は「冬季通行止」になっている。棒の下を潜り自己責任で様子を身に入る。14.50分。 道路に車が止めてあり、浜の方の木を切る工事中。柵をして松を植える様だ。防風林になる。その先には出来上がった松林が続く。 「王冠坑山の跡」。昭和15年から29年まで亜炭を採掘し、県内の動力源として供給した。海岸の方へ降りると洞窟がある様だ。 ここから海岸に降りる。 自転車専用道路標識。「いんかわ里海ルート・福井県から13km/全長373km」「加賀四湯いで湯ルート・小松空港から70km/全長81km」 冬の自転車専用道路は凄い。波しぶきが道路まで飛び散る。 少し怖い。冬季通行止めとなるはずだ。 突然に通行止め標識。ここから新堀川までの自転車専用道路は終日通行止め。高速道路下を通り抜け、車道を走るように指定されている。 赤い線が通行止めで、青い線を走るように指定。 ここで「篠原新町4等三角点」は諦めて戻る。あと700m位だが、入り込んで叱られるのも嫌だし、米寿老人に無理は禁物。 地面に描かれた標識も高速の下を指定。通行止めは大分前からの様だ。 同じ道を戻る。 尼御前の方へ向いた標識。「いしかわ里海めぐりルート・福井県まで13km」「加賀四湯いで湯ルート・小松空港から10km」 雪がちらちらしたが、何とか無事戻れそう。 駐車場まで戻ってきた。「安宅の関跡12.4km」の標識も見付けた。 駐車場は高速の尼御前SA建物の裏である。店内にも入れそうだが今日は辞めておこう。早く家に帰って風呂に出も入ろう。 ■次回登山は、12/25「木場潟一周」へ■ 2024年12月02日(月)14回 「ふれあい健康広場」と自転車歩道 今日だけ晴れマーク。最近時々「加賀海岸自転車専用道路」を歩いている。だいぶ遅くから歩きに出掛けた。今日は安宅から加賀市の方へ歩いて見よう。出発点に日末町の「ふれあい健康広場」を選んだ。昔、三角点探訪に熱を上げていた頃一度来た事がある。ここに小松に一つしかない「電子基準点」がある。 10年以上前の事で、記憶を頼りにあちこち迷いながら「ふれあい健康広場」に到着。キャンプ場やゴルフ場もある広場。もう午後2時半を廻っている。こんなにきれいになっていなかったような感じ。 高速道路の下を通り、広場に入るとすぐの、広場の隅に「電子基準点」がある。 三角点の一種だが、上空を周回するGPS衛星の発信する信号を受信し、この位置を観測し、データーはつくば市の国土地理院毎日転送。地図の作製や地震火山噴火の予知に利用している。初めて見た時はこれが三角点とは判らなかった。「電子基準点・点名は小松、標高は10.2m」 靴を履き替え、海の方の階段を登る。素敵なモニュメント。天気が良くて寒くない。 振り返ると「白山」。右隅に電子基準点。 海辺へ階段で降りて、舗装された自転車専用道路を、太陽に向かって加賀市の方へ歩く。 誰も居ない、と思ったら釣り人一人。 砂浜が無い所もある。少し風があり波が立つ。 分岐。歩いて来た道に通行止め標識。「小松加賀自転車道・冬期波浪の為通行止め」。通行止めの道だったのか。 すぐ横を高速道路が走っている。 前方に尼御前岬。今日の目的地は片山津IC近くの4等三角点と考えていたが、 その手前の分岐で戻る事にする。15.40分。海側に駐車場があり、高速道路うえの跨線橋を渡る。直進すれば信号交差点があり、片山津ゴルフ場である。 同じ道を戻るのもつまらないので、高速道路の陸側の作業道で戻ろう。何か花が残っている。 この作業道に三角点があるので、一度歩いた記憶がある。高速道路に沿った作業道。 歩く自分の前に長い影。初頭は早く陽が沈む。 お目当ての三角点は、高速道路の反対側に流れる用水の土手にあった。 金属製の丸い三角点。「4等三角点・点名は砂田・標高は3.54m」 問題が起きた。歩いていた作業道が高速道路の下を通って浜の方へ出る道があるようで、道路の下がった所に水が溜まって深くて通れない。並行している用水は直進しているので、1m位の土手が通っている。ここまで歩いてきて、用水の反対側は工場群で分岐が無かった。戻るのも遠いし用水の土手を強行突破する事にした。幅は1m位で背丈以上の枯れ草が一面に生え、途中に木も生えている。三角点の場所から土手に入り、両側の水に落ちないよう緊張しながら、老人にとっては決死の藪漕ぎ。何とか無事に通り抜け一度に疲れが出た。その先には道が続いていた。車道出る工場の間の分岐道もあった。これで何とか帰れそうだ 16.30分、二つ目の高速道路の下を通る分岐で、直進する道が無くなった。この分岐は水が溜まっていなかったので、海岸の方へ出た。 高速の下を通って通り抜けたら、右の道も左の道も、先の方が藪になっていて、地図を見ると自転車道路までだいぶ藪漕ぎしなくてはならない。 藪漕ぎは懲りたので、戻る事にした。また問題が起きた。タブレットでヤマップ地図を見ながら歩いていたら、電池切れで地図が出なくなった。地図無しで工場群の間を歩く。何とか方向だけは判る。ぶらぶらと歩いていたら、あっという間に日が暮れて真っ暗になった。ようやく県道からふれあい健康広場に入る道に到着。 高速道路の下を通るガード下は真っ暗。 何とか駐車場までたどり着いた。17.40分。南の空に明るい1番星。車の中でタブレットを充電しながら一休みをして、しばらくしてから帰った。大変な徘徊だったなー。 自転車道路から高速を渡り、高速道路に沿って戻り、高速下を抜けたところで記録が止まり、駐車場で充電したら、そこから一直線で記録が完結した。実際は高速下から少し引き返し、黄色の車道を歩いて戻った。 ■次回登山は、12/12「宇谷山」徘徊■ 2024年05月08日(水)13回 自宅より「芦城公園・小松城」 買い物のついでに「芦城公園」から「天守閣」辺りを歩いて来よう。この間出来上がっていた曳山小屋に、西町の曳山が入っていた。この上で子供歌舞伎が演じられる。昨日組み立てた様だ。小松市には曳山が八町内に八基ある。その内当番で二基が子供歌舞伎を演ずる。 張り出してある目録。西町の演目は「辰巳用水民之礎 稲葉左近館之場」。小松の子供歌舞伎は、その町内の女の子で演じられる。少子化で出演子供を集めるのは大変らしい。パンフレットを見ると7人とも女の子だ。凄いね。 芦城公園が近づいてきたら、公園の入口が曳山小屋になっていた。パンフレットを見ると、曳山は京町の曳山だが演ずるのは「八町こども歌舞伎」となっている。京町だけで出演者が集まらず、八町すべての子供を対象に演者を集めたようだ。しかも女の子4人と男の子1人。男の子は我が家近くの子だった。 新聞に曳山の組み立ての苦労話が載っていた。倉庫から引っ張り出し組み立てるのだが、しばらく組み立てをしなかったので、組み立て方法を覚えている人が少なく、人手集めもあり大変だったらしい。私の町の曳山は曳山蔵があり組み立てたままで保存している。京町の演目は「旅衣小松緑弥栄 義太夫 勧進帳」である。 曳山の横を通って公園に入る。手前の松は「江戸の松」。加賀藩三代藩主利常公が、小松に隠居した時、四国讃岐高松藩より送られたアカマツ。 その先にある「大藤」。もう花の盛りは終わっていた。 「ノダフジ」樹齢210年。日本有数の大藤とか。 ノダフジを見ながら築山に登る。 築山の反対側に池がありカキツバタが咲いていた。 桜池のカキツバタ。 大きな鯉が泳ぐ。 桜池 今度は赤い橋へ。 橋を渡り中之島へ。 中之島の「アカマツ」。樹齢200年。 雁行橋でうずまき山へ。 うずまき山の「芦の滝」。 あずま屋。 「うずまき山」登頂成功。標高5.4m。玄庵の方へ下山。 茶室「仙叟屋敷 玄庵」。利常公隠居してから裏千家4代宗匠にお茶を習ったらしい。 茶室から裏へ出ると小松高校。我が母校だが敷居が高い。 学校の中を通れば近いのだが、丸の内町の中を通って運動場近くから遊歩道に入る。 小松城本丸跡の碑。芦城公園は小松城の三の丸に当たる。 天守台の跡に出る。加賀藩三代藩主利常公は、自分の隠居に当たり、幕府の許可を得て全国から名工を集めて、城を整備したらしい。 この天守閣もその時に造ったらしい、裏から登る。階段が摩滅して危ないので柵の付いた階段が出来ている。 天守台の上に「2等三角点・点名は小松・10.7m」がある。小松を代表する三角点である。 安宅の「二堂山」が見える。 山の方は小松市役所。晴れていれば白山が見える。 満足して戻の始める。天守台の石垣は地震でも大丈夫だったようだ。 学生時代に昼休みにいつ間ここまで遊びに来ていた。石の色も考えて積んであるとか。 小松市役所まで戻ってきた。 市役所も公園の内だったらしい。金沢城と兼六園よりも小松城の方が遥かに広かったらしい。 お酒屋さんで祭の神輿に奉献する酒一本求めて帰る。途中の本光寺の前の案内板に「1473年、蓮如上人から直節授かった、親鸞聖人絵像が伝わる」との事。小松に住ながらあまり良く知らないのは情けないね。 ■次回登山は、5/14「箱屋谷山」へ■ 2024年05月04日(土)12回 自宅より「末広緑地公園」往復 昨日は鳥越城山を歩いた。今日も天気が良い。急に思い立ち、白山の見える「末広緑地公園」を往復してきた。13.50分。自宅より歩き出す。昨日隣町の西町に何かを建てているなと思っていたら、小松の「お旅祭」に出る、子供歌舞伎の曳山の安置所だった。曳山の上で子供歌舞伎が演じられる。 当町のお肉屋さんの前に「お旅祭り」のポスターが張ってある。「長男・龍汰 八町こども歌舞伎で」と書いてある。出演されるようだな。 芦城小学校前。我が母校。右へ大通りへ進む。 ツツジが奇麗。 九龍橋川横公園。九龍橋川は小松を南北に分ける川。国道に沿って流れている。川の両側に公園がある。ここは川の南側の公園。 九龍橋川は今では排水路のような川。昔は舟が行きかった。対岸に小松琴平神社。道路の先は兎橋神社。 兎橋神社は芭蕉が訪れている。大きな松は「義経祈願・牛若松」という。 しばらく国道を歩き交差点を左に折れる。ここにも自転車・歩行者専用の道で、末広運動公園の方へ進む。 ここも園地の道路である。 末広体育館の横を通る。 さらにまっすぐ運動公園の外側の道を行く。 プールの入口。春のモミジ。 クローバかと思ったが、違うようだ。 運動公園を抜けると「末広緑地公園」の入口となる。 和風庭園。 あずま屋。 和風庭園。 芝生広場の手前の洋風あずま屋で一休み。 芝生広場を抜け、駐車場を通ると、終点のモニュメントが見える。 登り切ると今日のお目当ての「白山」。 白内障の手術の為、先月に2度入院した市民病院。その上辺りの「大笠山」と「笈ヶ岳」 白山はだいぶ雪が消えた。新聞に雪形が現われたと載っていた。 富士写ヶ岳 鞍掛山と小松ドーム。 公園には戻らず、農道を歩いて戻る事にした。 田植えしたばかりです。荒らすと叱られますよ。 小松の最高峰「大日山」 白山が良く見える地点だ。 小松市民病院の横から正面へ。 末広運動公園のふわふわ。 本覚寺まで戻ってきた。もう自宅だ。 ■次回登山は、5/5「加賀海岸自然歩道」へ■ 2024年01月04日(木)11回 自宅より「初詣3社巡り」 今年の年賀状。年末の12月28日は亡妻の20回目の命日。その翌年から山歩きを初め、このホームページを書き始めた。男やもめの元日、能登の大地震で腰が抜けそう。いろんなものが落ちて壊れて被害が出た。両親の遺影と共に飾ってあった奥さんの額だけが、おちて壊れてガラスが割れた。日頃おっぼらかしで怒って居るのかな。87歳になりそろそろ山歩きもあぶなくなってきた。大波乱の年が始まった。 本光寺の少し先、道の反対側に「日吉神社」がある。初詣1社目。我が家の氏神様。 大きな石の鳥居。時々余震があり危ないので通行禁止。建物の横からすり抜ける。 参道途中の赤い鳥居は、「一二三会(ひふみかい)」が、初老記念に奉納した。昭和12年13年生まれが該当し、私も会費を納めた。 「日吉神社」。今年もよろしく。 神社の左に廻ると「芭蕉留杖の地」の碑がある。芭蕉がこの神社で句会を開いている。 北国街道に戻り進むと「本折地蔵堂」がある。芭蕉翁宿泊地(龍昌寺跡)」と書いてある。 さらに進むと「多太神社」に出る。初詣2社目。 「兜の碑」がある。八幡さんの兜と呼ばれる社宝の兜。源平の戦い、篠原で白髪を染めて戦った平家の老将「斎藤実盛」の着用した兜。木曽義仲が当社に奉献した。国の重要文化財になっている。 「松尾芭蕉」の像。芭蕉が奥の細道紀行の時、この兜を見て俳句を詠んだ。 むざんやな 兜の下の きりぎりす 「斎藤実盛公」の像もある。鏡を持っている。戦いの前に髪を黒く染めた。篠原古戦場に「首洗い池」や「実盛塚」や「鏡の池」が残っている。 芭蕉がこの神社を訪れたのが、元禄2年の7月で、もう三百三十年以上前の事らしい。 謡曲「実盛」と多太神社という「謡曲史跡保存会」の立札がある。実盛が主人公の謡曲で太鼓物である。何度も舞台を勤めた事がある。 境内のこの社殿は「松尾神社」である。今までは「松尾大社・京都」の系統の神社だと思っていたが。多太神社の松尾神社は「松尾芭蕉」の松尾神社かも知れないと、思ひ当たった。 さらに北国街道を進むと「熊野神社」に出る。今日の、初詣3社目である。 境内に「イボ池」がある。池の水をイボに付けると取れるという。子供の頃、池の水を汲みに来た記憶がある。イボが取れたという感謝の言葉が張ってある。 今年の年齢祝いの表があった。「米寿・88才・昭和12年生・丑」となっている。私は12年生まれ。自分では来年が米寿と認識していたが、数え年で祝うものらしい。私は今年米寿なんだな。 ここの神主様の書く大絵馬は有名。龍が書いてあるが、丁度陽が差しガラスに色々と反射して、肝心の龍が見えにくかった。すぐ近くが小松の墓地。我が家の墓が倒れていないか心配で寄る。 共同の埋葬墓が完成に近い。白山が望める様だ。 小松の墓地は倒れている墓は見かけなかった。我が家の墓も大丈夫だった。一安心。少し草むしりをして裏通りをトボトボトボトボと帰る。家着は17時。 2023年11月18日(水)10回 自宅より「末広緑地公園」往復 あまりに天気が良いので、日光浴を兼ねて遅くから、自宅より「末広緑地」を往復した。 小松末広運動公園の前、バラ園に未だ花が残っている。 末広体育館の前から、末広緑地に向かう。 交差点を渡り「末広緑地」へ。昔の古い川を埋め立てた細長い緑地公園。突き当り迄往復しよう。 日本庭園。 遊歩道を登り、 庭園の上を通る。 あずま屋が見えてきた。 あずま屋。 歩道はサイクリング道。 芝生広場。虎君、タイガース優勝おめでとう。 芝生広場を横切り、。駐車場を抜けると今日の目的地「展望台」 白山。今日は立冬との事であるが、白山の頂上に雪が無い。 白山は頭が白い方が似つく。俺の頭を見習え! ベンチに座っても白山が見える。一休みして下山開始、下の車道で戻る。 白い建物はお世話になっている小松市民病院。昨日も行った。大腸癌摘出手術で5年以上経過しているので、一年に一度の外科。外科先生「一年ぶりですね。相変わらず歩いていますか?。特に悪くなっていないですね。用心のために一年後のCTスキャンの予約を入れときます」。先生一年後に元気でしたらまたお会いしましょう。よろしく。 途中からまた緑地公園に入る。 市民病院の前の、末広運動公園駐車場に三角点がある。「4等三角点・運動・2m」護衛のボディーガードが凄い。完全に護もっている。往復4km、なんとか家にたどり着いた。 ■次回登山は、11/11「八乙女山」へ■ 2022年10月27日(木)9回 自宅より「末広緑地公園」  二日前の25日に白山に初冠雪があったと新聞に載っていた。例年より4日遅いとの事である。腰が少し痛くインフルエンザ予防接種を打ったりで、老人は家に閉じこもっていたが、急に思い立ち、「白山」の見える「末広緑地」を往復してきた。昼も廻った14.45分に家を出、芦城小学校。我が母校。 二日前の25日に白山に初冠雪があったと新聞に載っていた。例年より4日遅いとの事である。腰が少し痛くインフルエンザ予防接種を打ったりで、老人は家に閉じこもっていたが、急に思い立ち、「白山」の見える「末広緑地」を往復してきた。昼も廻った14.45分に家を出、芦城小学校。我が母校。 芦城中学校。我が母校。  末広運動公園。  いつも大変お世話になっている小松市民病院。  年 運動公園の駐車場横に「4等三角点」「運動公園」「1.95m」。大きな護衛に囲まれた可愛らしい三角点姫。  市民病院を通り過ぎるし、隣接して「末広緑地」がある。昔の「古川」を埋めたてたので細長い園地。  脇道に入っても迷う心配は無し。  和風庭園。紅葉している。  和風庭園のあずま屋より。  歩道のサイクリング道。車は入れない。  芝生広場を抜けて、園地の終点モニュメントへ。モニュメントの下に「富士写ヶ岳」  「白山ビュースポット」案内板。目の前に「白山」。同じ案内板が「白峰西山」「木場潟」「なかうみ道の駅」にもある。  「末広緑地展望台」と書いてある。低くても展望台だ。  白山の右「大日山」「鈴ヶ岳」「兜山」  市民病院から金沢方面の山。  セイタカアワダチソウと白山。  赤い実と白山。満足した。もう帰ろう。 ■次回登山は、10/1市ノ瀬より「六万山」へ■ 2022年08月19日(金)8回 芦城公園より「小松城跡」  老人は4回目のコロナ接種をネットで予約したら、芦城公園の近くの病院が取れた。接種を受けて15分の安静時間を過ぎて、そのまま近くの芦城公園へ散歩に行く。「町奉行所跡」は元は小松警察署だった。今は子供の絵本の為の建物らしい。ギャップが可笑しいね。  突き当りが「蘆城公園」である。小松城の跡で平地なので一面の蘆の湿地が堀の役目をした。  入口の「タブノキ」。樹齢350年。  三の丸跡の「スタジイ」。樹齢150年。  図書館前の「明治の松」、日露戦戦勝記念。  「サルスベリ」  中の島の「アカマツ」 樹齢200年。  雁行橋を渡って「うずまき山」登頂成功。  「千仙叟居士屋敷跡」を通り公園を抜ける。  天気が良くて久しぶりに「天守閣跡」まで行こうと小松高校前を通る。我が母校で中を通れば近いが外側から周り込む。  運動場の外側に遊歩道がある。ちょうどお昼で稽古が終わった野球部部員が並んで訓示を受けている。  「本丸跡」  運動場の終わりに天守閣の石垣がある。学生時代は昼休みにいつも遊びに来ていた。  天守閣に登る石段が崩て、長い間登頂禁止だったが、今日は新しい階段が付けてあった。  久しぶりに天守閣に登った。おー「白山」が見える。  あちこちの草むらを探し回って三角点を見付けた。「2等三角点」で、点名は「小松」。標高は「10.7m」。小松市を代表する三角点である。  手前の草むらの中に三角点が隠れていた。小松市役所と白山。 下山開始。 ヒルガオ ワルナスビ    ツユクサ キンシバイ ツゲ     「ノダフジ」 樹齢210年。国内有数の大木。  「江戸の松」 アカマツ、樹齢400年。加賀藩3代利常が隠居した時、四国讃岐高松藩より贈られた。 注射の後だから、用心しながら恐る恐る休みながら天主台まで行ってきた。老人は満足。 ■次回は山は、8/21「二曲城跡」へ■ 2022年01月02日(日)7回 初詣三社巡り 令和の初歩きは、例年ならば小松の「初詣七社巡り」なのだが、最近は体力に自信がないのと、寒いのは苦手。小松市内の「日吉神社」と「多太神社」と「諏訪神社」の三社を歩いて廻ろう。最近ヤマップを持って歩いていると、歩いた軌跡が地図に残る。ただ歩いただけではつまらないので、軌跡がハート💛形になるように歩いてみよう。老人は変なことを考える。  寒くてなかなか腰が上がらなかったが、正午頃に自宅を出発。まず本折町の❶「日吉神社」に参拝。ここは氏神様である。赤い鳥居は昭和12-13年生まれ氏子が厄年とかで奉納した。寄贈者の名前が載っている。私の名前もある。ここからヤマップ開始。  氏神様。今年も、何とか、よろしく。お願いします。  横に周ると「芭蕉留杖の地」の石碑がある。奥の細道の旅で芭蕉はこの神社で句会を開いている。  日吉神社の裏から出て、小松市運動公園の方へ歩く。市民病院側の運動公園に広い駐車場がある。駐車場の隅に「4等三角点・運動公園・1.95m」がある。  ビルは「小松市民病院」。今日は正月だが、8年前の正月に市民病院に入院していた事がある。7日にカテーテルで9日に退院した。  ここから地図を見ながら、ハートを意識して「多太神社」の方へ歩く。「長圓寺」を通る。「蓮如上人御旧跡」の石碑がある。  ❷「多太神社」はすぐ近くである。  参道に「松尾芭蕉」の像。奥の細道の旅でこの神社に詣でた。斎藤実盛の兜がこの神社に収められている。  その時に詠んだ句が「むざんやな 甲の下の きりぎりす」である。  「斎藤実盛」の像もある。鏡を持っている。73歳の実盛は白髪を黒髪に染めて、篠原の戦いで「手塚太郎光盛」に首を取られた。  木曽義仲は幼少の頃実盛に命を救われた事がある。義仲は実盛の首を洗い、白髪の実盛と確認し、はらはらと涙を流した。  「多太神社」は日吉神社に比べて、いつも静かである。今年もよろしくお願いします。  「実盛」という謡曲があり、舞台では太鼓が入る。何度も太鼓方として舞台を踏んでいる。  多太神社を出て、ここをハート💛の下の、尖がり部分として戻るように、国道305号線をぶらぶらと歩く。久しぶりに陽が差した。久しぶりに歩いたので疲れてきた。  ハートの膨らみを作るため、郵便局の後ろを遠回り。「本蓮寺」に出た。室町時代の親鸞聖人絵図や梵鐘があるらしい。我が家の近くでいつも車で前を通るが、中は覗いたことが無い。  続いて➌「諏訪神社」。この神社にも芭蕉は参拝している。「しほらしき 名や小松吹く 萩すすき」の句碑。  諏訪兎橋神社。今年もよろしくお願いします。  横へ回ると大きな松がある。  「義経祈願・牛若松」  ここから膨らみを付けて、遠回りしようと思ったが、久しぶりに歩いて疲れたので、ハート型は諦めて、まっすぐ運動公園の三角点まで行き軌跡を保存。どこにも寄らず家に戻った。15.20分。 ■次回登山は、1/4小松の「二堂山」へ■ 上の項です。 2021年10月23日(土)6回 「芦城公園」散策  色々と難問題が続き気が晴れない。むしゃくしゃしていても仕方がない。夕方より我が家より近い「芦城公園」を散歩だ。公園入口の「平和搭」。昔は忠霊塔だった。  隣の「本陣記念美術館」。小松市の銀行家・本陣甚一師のコレクションを中心とした美術館。  「大藤」の藤棚。公園のシンボル。  前田利常の居城「小松城の三の丸」跡が、この公園らした。  三代加賀藩主「前田利常」の像。  公園隣の、我が母校「小松高校」の運動場の隅に「天守閣」があった。今でも石垣が残っている。  池に鯉がいる。  大きな「珪化木」がある。小松市瀬領町から出た珍しいもらしい。  庭園風に、曲水が増えたようだな。  茶室「仙叟屋敷・玄庵」。利常と御茶堂との関係で、裏千家家元より寄贈された茶室」  あやめ池と赤い橋。  「うずまき山」登頂成功。    「図書館」  「「スタジイ」  「公会堂」と、イ草産業ご尽力の小松町長の松本佐次郎氏像。 久しぶりの芦城公園だつた。 ■次回登山は、10/24高岡の「清水山-城ヶ平山」へ■ 2017年02月11日(土)5回 「うずまき山」-天満宮 土日は空いているが、土日ごとに天気が悪い。抗癌剤治療の為か、天気が悪いと手足がしびれて痛い。今日も家でテレビを見て過ごそうと思ったが、ズボンを履き替えていて足がえらく細くなった事に気付いた。ガリガリになっている居る。今は降っていない。無理をしてでも歩こうと、新聞記事に小松天満宮の梅が咲き出したという記事を思い出し、午後2時すぎに家を出る。 14.25分芦城公園の「うずまき山」の頂上より池を写す。  続いて「稲荷神社」。狛犬でなくて「狛狐」というのかな?。  14.50分に梯川を渡る。橋の上から見ると「小松天満宮」が土手に囲まれていてビックリ。右の赤い橋だけが天満宮の入口だ。梯川の川幅を広げる工事に、天満宮が移転を拒んだので池の中の島みたいになる、と言う事は聞いていたが、こんなに高い土手になるとは知らなかった。  14.55分に天満宮に到着。高い土手が出来ている。昔はこの土手の外側に小さな川が流れていた。今は梯川の分流の川が流れ、天満宮は島状態になっている。私の母親の実家がこの天満宮の前にあり、この川で泳いだり魚を釣ったりして遊んだ記憶がある。実家はこの川の拡張で移転させられた。  芭蕉句碑「あかあかと日はつれなくも秋の風」の、そばの紅梅。  手洗舎のそばの紅梅。  梅林はもっと広いと思っていたが、思ったより狭くて本数も少ない。   石像の十五重塔は、全国でも珍しいものらしい。  左の本堂と右の能楽堂。この能楽堂は少し移動させたようだ。  小松天満宮は、加賀三代藩主利常が小松城に隠居し、前田家の氏神の菅原道真を祭神として、小松城鎮護のために創建されました。以来前田家歴代によって敬愛され、手厚い庇護を受けました。本殿・拝殿、神門などが国の重要文化財になっています。 境内にある「能舞台」は、加賀藩の能役者[波吉太夫]の能舞台を、小松の能楽愛好者の有志によって、明治29年〔1896〕に移築されました。もう百年以上っ経っています。私の親父はここで「巻絹」のツレで初舞台を踏んだと言っていました。時々使われていたみたいですが、以来何十年も埃にまみれていました。数年前に我々仲間が大掃除をして、未だ使えることを証明しました。以来、年に一度はお稽古会など開いています。 上記は私の「北陸三県の能楽古跡案内」を写したものです。能楽はこのように神社の能舞台で演じられるのが普通でしたが、能楽人口の減少と、冷暖房完備の室内に舞台を組み演能されることがあり、野外の能舞台は忘れられて朽ちてゆくことが多くなりました。この写真は昔のものです。新しい舞台は橋掛りが撤去されていました。橋掛りが無いと演能は無理かと思います。  入口の鳥居の横の紅梅。自宅までとぼとぼとゆっくりと歩く。  抗がん剤治療はこんなに辛いとは思わなかった。寒いのも影響しているのだろうが、一日中手のひらが真っ赤に晴れ、指先と足の裏がしびれる。ボタンが掛けられない。食欲がない。少しでも多く食べると吐き気がする。体重も5キロも減った。何とか少ししかいないお弟子さんのお稽古はなんとか続けているが、家では情けない格好でそろそろと歩いている。二週間の抗がん剤服用は、あと3回を残して中止した。医師にももう抗がん剤治療は止めたいとの伝言を頼んだ。 ■次回登山は、2/18「阿陵山」へ■ |

||

|

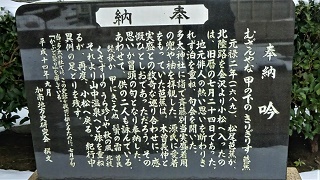

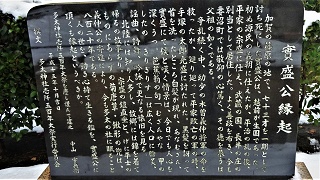

2009年01月02日(金)4回 初詣二社巡りと「小松三角点」  昨日は、張り切りSN女史コンビからは「元日登山鞍掛山」に誘われていた。登る心算で朝起きたら雪が降っており少し積もっていた。登山口まで車が入れるか心配だ。メールで参加を断ってまた寝た。 午後S女史より登頂の写真メールが来た。彼女は鞍掛山地元の滝ヶ原の住人だ。写真で見ると30cmは積もっている。20人位登っていましたよ、と彼女は書いてきた。皆さんのエネルギーに脱帽。乾杯。 二日の今日、朝からみぞれだったが午後3.00頃止んできたので初詣に出かけた。市役所横の芝生から見た。芦城公園の「うずまき山」。昨日の雪だるまが残っている。  芦城公園には南北二ッの山がある。まず南の「さくら山」に登り、続いて「うずまき山」に登り、今回は天守閣に足を伸ばす。小松芦城の本丸跡と天守閣は、わが母校の小松高校の運動場の端にある。在校中は毎日遊びに登っていた。石垣をロッククライミングで登る猛者も居た。  天守閣の上の松の木に、加賀低山徘徊三角点探訪の会とかの札が下がっていた。最近三角点でよく見かける。先日の倉ヶ嶽にも同じ札が有った。  三角点は二等で10.7m。うずまき山の標高が判らないので、この三角点の標高をうずまき山の標高にする。ここからの眺めが良い。お天気が良ければ白山も見えるだろう。

またみぞれが降ってきた。「おすわさん」と「さんのうさん」に初詣して帰る。 2008年01月02日(水)3回 初詣七社巡り「うずまき山」   今年は、元日は天気が悪かったので寝正月。二日も天気が悪かったが、雨具を持って小松の七社巡りに出かける。去年とは反対回りにする。 「自宅」 より「日吉神社」まで10分。 「日吉神社」より「多太神社」まで8分。 「多太神社」より「熊野神社」まで15分。 「熊野神社」より「住吉神社」まで85分。 これは住吉神社の勧進帳を読む弁慶の像。  「住吉神社」より「天満宮」まで50分。これは天満宮の芭蕉の句碑。  「天満宮」より「稲荷神社」まで8分。 「稲荷神社」より「公園うずまき山」まで10分。これは公園の写真。  「公園うずまき山」より「諏訪神社」まで8分。 これは諏訪神社の「弁慶お手植えの松」 「諏訪神社」より「自宅」まで8分。 合計三時間半の歩きである。 2007年01月01日(元日)2回 初詣七社巡り「うずまき山」  2007年元旦。今年も天気が良い。去年に倣って小松七社巡りの初詣に出かける。登山靴を履く。午前10時10分発。 10時18分。第1社「お諏訪さん」着。入口に芭蕉の「しほらしき名や小松吹く萩すすき」の句碑が立っている。元禄2年7月27日に奥の細道の旅の途中、芭蕉と曾良は、折から祭礼のこの神社に詣うでている。曾良の日記には快晴と載っている。二人の歩いた距離を考えると、これから歩くのは極々少しだ。  10時34分。芦城公園内の「うずまき山」に到着。この立札があるからこのホームページに無理やりに載せている。 向うは我が母校、小松高校だが卒業以来とんとご無沙汰している。  10時43分、第2社「お稲荷さん」に到着。殿内で巫女が舞っているが、社前には誰も居ない。ちと寂しい初詣である。  10時52分、第3社「天神さん」に着く。ここは人が多い。 境内に能舞台がポツンとあるのは、能楽師として少し寂しい。京都の神社の能舞台などでは、元日に翁などが奉納されているようだが。  天満宮の裏に出て、梯川の右岸堤防をを河口まで歩く。振り返ると白山を中心に左は医王山から、右は富士写ヶ岳までの大パノラマが望める。 安宅の橋を渡って11時36分、第4社「住吉さん」に着く。ここは一番人が多い。長い行列だ。側を通ってサットお参りして今度は梯川の左岸堤防を歩く。  高速道路の下を過ぎると、前川に掛かる逆水門に出た。この門に掛かる橋を渡る。前川には渡り鳥が羽を休め、向うに白山が真っ白である。魚を釣っている人が居る。田圃の中の道を歩く。  12時56分。我が家の墓に到着。亡くなった両親と奥さんに参る。元日でもお参りの人が多い。遠くからの里帰りの人だろう。  第5社「イボ池さん」はすぐ近くで13時05分に着く。境内の池の水をイボに付けるといぼが取れると言われている。子供のときに汲みに来た記憶がある。汲んで帰るときは後ろを振り向いてはいけないとか言われたな。イボが取れたかは記憶に無い。  13時17分、第6社「八幡さん」に着く。入口に芭蕉の石像がお迎え。この神社には実盛の兜が奉納されている。能楽堂もある神社だが、初詣の人は少ない。  さて最後は、第7社の氏神様の「山王さん」である。13時30分に参拝を終え、神社の左に周ると、「芭蕉留杖ノ地」の碑がある。芭蕉は此処にも寄っているのだ。 自宅に13時40分到着。自宅を出て3時間半のウオーキングである。この間靴紐を締め直すのに一度座っただけだ。ゆっくりとであるが歩き詰めであった。 2006年01月01日(元日)1回 初詣七社巡り「うずまき山」  2006年元日。珍しく日本晴れ。いつもは寝正月なのだが、一念発起して小松の神社7社の、歩き初詣に出かける。  距離が長いので登山靴を履く。自宅より12分で市役所前の芦城公園に着く。里山に載せるつもりは無かったが、築山の頂上に「うずまき山」の標識があった。そこで無理やりにここに取り上げた。正月だから大目に見て欲しい。  御亭から見たうずまき山。池の向こう、滝のある築山である。標高不明、15m位か。  公園より13分。第1社の大川町の「葭島神社」に着く。小松城内にあった稲荷明神が合祀されている。通称「いなりさん」。  10分で次の第2社天神町の「小松天満宮」に着く。通称「てんじんさん」。学問の神様は大人気で、お参りするのに行列である。境内に能楽堂がある。  さてここより梯川の土手を河口に向かって歩く。天気は良し。風は無し。振り返ると山が一望。右より富士写ヶ岳・大日山・鈴ヶ岳・兜山・倉掛山・動山。鷹落山・大倉岳。別山・白山・笈ヶ岳、大笠山・奥獅子吼山・遺水観音山、左端は倉ヶ岳である。だいぶ見分けがつくようになった。天満宮より1時間で第3番目の安宅町「安宅住吉神社」に着く。通称「すみよしさん」。2社より4・5キロはある。テレビ義経の影響か人でいっぱいだ。  さてここからが滅茶苦茶遠い。小松市の南の方なので、田圃の農道を行く。我が家の墓地の近くを通るので、遠回りして寄る。亡くなった細君に挨拶。暮れに1周忌を済ませたばかり。お正月でも墓地には人がちらほら。里帰りの人の墓参らしい。安宅より1時間20分。6・7キロはあるだろう。ここより15分で須天町「須天熊野神社」に参拝。通称「いぼいけさん」。境内の池の水をイボに付けると取れるそうな。これで4社達成。  第5社目は市内に戻りて15分。上本折町「多太神社」に着く。通称「はちまんさん」。実盛の兜がこの神社に奉納されている。実盛の新しい像がいつの間にか鎮座している。能楽堂もある。直したのにあまり使われていないのは残念。  ここより10分。第6社目の本折町「日吉神社」に着く。通称「さんのうさん」我が家の鎮守社である。  最後7社目は浜田町「菟橋神社」通称「おすわさん」である。20分掛かっている。後の5.6.7.の3社は芭蕉が奥の細道の旅のとき、いずれも立ち寄っている古社である。お参りして自宅まで8分。 朝11時25分に自宅を出て、帰ったのは15時25分。丁度4時間歩き詰めである。靴を脱いだら大きな血豆が出来ていた。 さて今年も、ご利益で楽しい山行きが出来るといいな。 |