2006.09.より登山順

2006.09.より登山順

| [福井 別42] 吉野ヶ岳 547.03m (福井県永平寺町) [福井] 二本松山 273.24m (福井県永平寺町) [福井] 永平寺城山 473.82m (福井県永平寺町) |

||||||

| 第8回 2025.07.01. 花立町より「永平寺城山」を往復。 第7回 2024.11.10. 松岡公園より「二本松山」 降りは鉄塔コース 第6回 2023.06.21. 松岡公園より「二本松山」 降りは鉄塔コース 第5回 2022.08.24. 松岡公園より「二本松山」を往復。 第4回 2020.02.11. 花谷町より「永平寺城山」を往復。 第3回 2020.02.04. 松岡公園より「二本松山」を往復。 第2回 2019.06.04. 松岡上吉野奥の、蔵王権化登り靴より「吉野ヶ岳」を往復。 第1回 2011.05.25. 松岡上吉野奥の、蔵王権現登り口より「吉野ヶ岳」を往復。 |

||||||

|

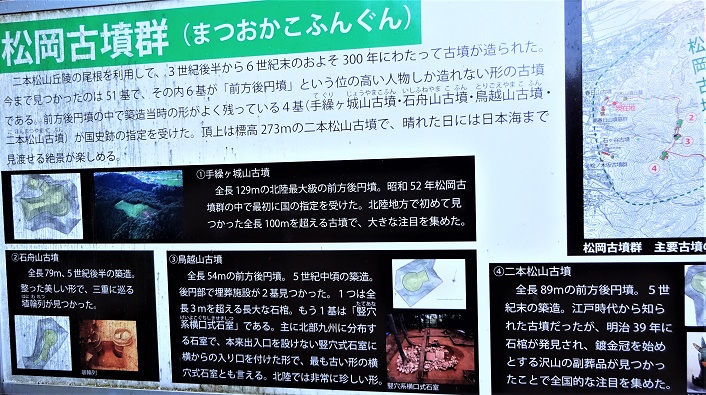

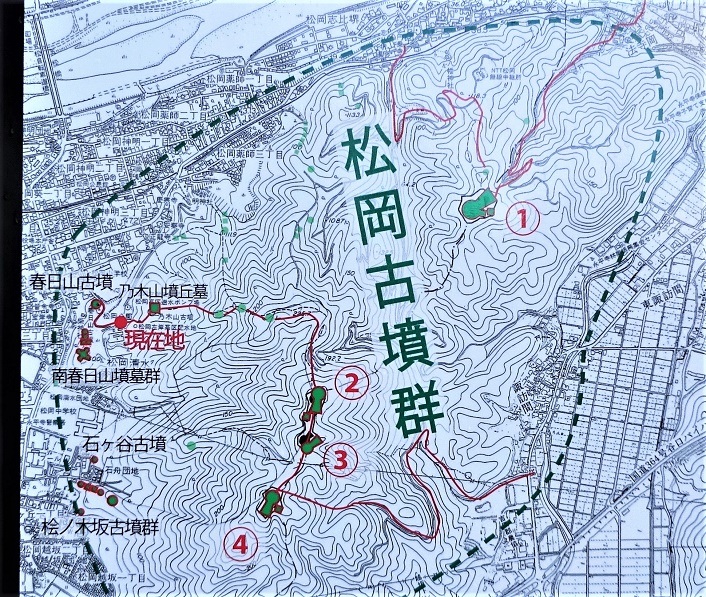

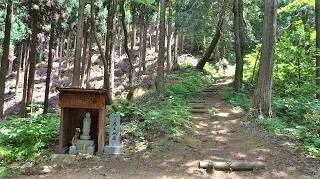

2025年07月01日(火)8回 花谷町より「永平寺城山」往復 5年前の2月以来2回目。暑い時期だが林道歩きが主だから、何とかなるだろうとやってきた。 登山口の「友遊広場」に車を置く。案内図に「番号プレート」位置が記入されている。地元志比小学校5年生が2017年に設置した。1番から20番まであり、100m毎に設置されている。 駐車場に登山届ボックス。パンフレットあり。トイレあり。本格的な登坂基地。 城山は「じょやま」と呼ぶ。横から山に向かう。車は我々の一台のみ。 中部縦貫自動車道の下を抜ける。墓地と火葬場の前を通る。 すぐ鎖の掛かった林道入口。ここが登山口。10時。 100m入って「1番プレート」。前回5年前もプレートが面白かったので今回も写す。 広い林道。 「2番プレート」 レッツゴー 頑張れ。 応援有難う。 「3番プレート」 あと1700m。 応援有難う。 ヒヨドリバナ ウバユリ トリアシシヨウマ 「4番プレート」 林道は日陰だが、風が無くて猛烈に暑い。諦めずに頑張るぞ。 応援有難う。 「5番プレート」 最後まで諦めないぞ。 応援有難う。 「6番プレート」 まだまだだ。頑張るぞ。 おにぎりの絵が登場したな。応援有難う。 広い林道。 「7番プレート」 他の山も見えるかもしれないのか。頑張るぞ。 応援有難う。 「8番プレート」 おむすびと水の絵。腹が減ってきたなー。まだまだ頑張って。 応援有難う。 風が無くて暑い林道。 「9番プレート」 本物プレートが壊れたのか、写真のプレートになっている。おにぎりが待っているよ。 そうか、頑張るぞ。 「10番プレート」 1000m達成。まだ半分か―。林道は中々の急勾配だぞー。 「11番プレート」 もうすぐゴール。本当かいな? まだ半分だぞー。 広い林道。 達塔に出た。 九頭竜川が見える。結構登って来たのだな。 「13番プレート」 城山頂上までがんばれ。良い景色が見える。そーか頑張るぞ。 応援有難う。 12番プレートを見逃したな。残念。 ガマズミ ヨウシュヤマゴボウ ガクアジサイ 「14番プレート」 あと600m。お弁当が待っているぞー。 「15番プレート」 ファイトファイト。 応援有難う。 広い林道。まだかな、まだかいな。 「16番プレート」。少し汚れて見にくいが4っの売り場がある。「水売り場」「食べ物売り場」「道具売り場」「力(チカラ)売り場」。力売り場に「体力」を売っている。是非売ってください。お願いします。おいくらですか?。 「17番プレート」 16番で「体力」を買い損ねて、もうフラフラです。 「18番プレート」 もうちょっとで頂上ですか。なかなか着かないね。ZENと書いてあるのは、地元に「禅の里」がある為だろうな。 「19番プレート」 星座みたいなものが書いてある。なぜ? 「20番プレート」に着いた。ゴールである。 そこは広い林道の突き当り。城山(波多野城跡)の下である。そこから先は急な壁の様な山が聳えている。 12時。 ベンチで一休み。ここから「こもれび散歩道」と名付けられた階段。尾根の上までに、第1展望ベンチ、第2、第3ベンチとある。 登り切って尾根の上。ここまで登ると風が通り抜けて涼しく感ずる。 番外のプレートがあった。 城跡らしい感じ。掘切などを通る。大きな山桜。 中々高い地点まで登ってきている。 あのピークが頂上。へたばっているのを見て迎えに来てリュクを持ってくれた。到着12.40分。 すぐ頂上ベンチで昼食。冷たいコーヒーを頂いて息を吹き返す。ベンチ横の三角点で記念撮影。「3等三角点・点名は城山・標高は474m」 頂上散策。5年前は2月だったので白山が見えた。今日は勝山の恐竜ドームが見える。 九頭竜川の方面。 オカトラノオに蝶 ナツツバキ 下から見上げたベンチのある頂上。 同じ道で下山開始。城の登り口が見えてきた。 鉄塔まで降りてきた。 やっと登山口か見えてきた。その直前道端に座ろうとして、ヨロヨロとひっくり返る。そのまま道に座り込んで、二人で残りの水を全部のむ。何とか熱中症だけは免れたようだ。これも子供たちのナンバープレートのおかげだな。応援ありがとーう。 ■次回登山は、7/6「戌山-亀山」へ■ 2024年11月10日(日)7回 松岡公園-「二本松山」-鉄塔コース 加賀ゆめのゆでS女史とA女史と待ち合わせ。山中温泉を抜けて永平寺町松岡へ。 永平寺町の、松岡小学校と天龍寺の間の道を上り、「松岡公園」の一番高い地点の駐車場に車を置く。少し紅葉しているな。10.20分。 出発。さらに公園の上に上がる。下に車で上がった道と展望。 大きな水道タンクの上から、熊注意の看板のある遊歩道を登り出す。 すぐ「乃木山古墳」を通過。 こふんのよこのあずま屋から遊歩道へ。 階段の多い山だぞ。 階段。 熊の爪痕のある、門の様な二本の木の間を通る。 「熊爪痕門」だな。 紅葉を期待していたのに、まるで新緑だな。 尾根の幾つもの瘤を、登ったり降りたりの遊歩道。 「三峰山城跡」。東・西・南のピークがあるらしい。古墳だと思われていたが、城跡だったらしい。 「三峰山城跡」 二つ目のあずま屋を通過。 また階段かな。 長い階段。 階段にロープも下がるぞ。 「石舟山古墳」。石の石棺が出た。このピークは国指定の「前方後円墳」らしい。 石像。両手で籠を持つ童女 かな? ピークを越えて、また降る。 また階段登りだな。 ピークは「鳥越山」。これも国指定の「前方後円墳」だな。 ピークはススキの丘。 「送電線荒戸線」への分岐標識。帰りはここから降りる予定。 「坂上刈田麻呂墓」の標識。古墳の石棺に「坂上田村」の刻印があった。刻印は後期に彫られた偽物だったらしい。 「二本松山古墳」に到着。前方後円墳の「円墳」の部分が「二本松山の頂上」である。ビクトリーロードをあがる。杉の大木。 前着は3人のパーティー。こんにちわ。12.20分。 大きなビルが見える。福井市の中心部だな。 丁度お昼で昼食。コーヒータイムに、S女史がリュックの中から、バースデーケーキの材料を取り出し、あっという間に本格的バースデーケーキが出来上がった。 私は昭和12年11月14日生まれ。あと数日で満87才になる。昔風に言えば「米寿」となる。 毎年お祝いをしてもらっている。S女史様有難うございます。 A女史様有難うございます。ハッピ-バースディツーユーと歌って頂きました。 本格的で87才のローソクも載っている。いつも頂くばかりで申し訳ありません。 先着車パーティーは下山されていった。 そろそろ我らも下山開始。13.30分。 円墳の一番高い所に「3等三角点・点名は二本松・標高は273m」 帰りは分岐から、鉄塔巡視路「荒戸線9番鉄搭」の方へ降りる。 しばらくで「荒戸線9番鉄塔」の横を通過。展望がある。 急坂のプラスチック階段となる。 続いて「荒戸線8番鉄塔」下を通過。 最後にまたプラスチック階段の急坂になる。米寿の老人は転ばぬように、慎重に慎重に。 墓地に降り着いて、一安心。 + 六地蔵堂まで降りてきた。 ここから車道を上がると駐車場だ。 お待たせしました。二本松山を一周してきました。15時。 芭蕉大好き人間としては車で3分の、「天龍寺」に寄らねばなるまい。「松岡公園」の登り口にある。今日は庭が綺麗に掃かれている。 「奥の細道」の旅で、芭蕉はこの天龍寺に泊っている。335年前だ。翌日金沢から同行してきた立花北枝と別れに当たり「物書きて 扇引きさく 余波哉(なごりかな)と詠んだ。その様子を表した「余波の碑」 隣に「物書きて 扇引きさく 余波哉」の句碑。 句碑の裏に回ると松岡観音が見える。 芭蕉が立花北枝に、扇に書いた句を与えている。芭蕉さんの持った杖が、長すぎる と思う。 門の前に、芭蕉を慕う松岡の人達が建てた、古い「芭蕉塚」がある。芭蕉は私の住んで居る小松にも泊っている。私の家の前が北国街道で芭蕉も歩いた。そんな縁で、東北の芭蕉の歩いた「奥の細道」の歌枕を、何度も訪ねた。もちろん山登りを兼ねてだが。 ■次回登山は、11/14小松の二堂山と海岸散歩■ 2023年06月21日(水)6回 松岡公園-「二本松山」-鉄塔コース  永平寺町の松岡公園の、一番高い所の駐車場に車を置く。登る道を間違えて初めて墓地の方から登る。いつもの駐車場に車を置く。前方が「二本松山」である。  目の前の一番高い所に登る。松岡町一望。  大きな水道タンクの横から登る。  階段を登ると「乃木山古墳」。 ひのきの実 リョウブ     古墳の横にあずま屋。ここから尾根の縦走路に入る。  整備された道。  すぐ階段になる。ロープもさがる。  また階段。  大きな木の間を通る。熊の詰め痕。  尾根のピーク。  「三峰山城跡」  尾根は南へ方向を変える。  2つ目のあずま屋通過。展望無し。  またまた階段。  「石舟山古墳・国指定史跡」  石舟山をおりて次のピークが見えてきた。  このピークは「鳥越山古墳・国指定史跡」。  鉄塔巡視路の標識。帰りはここから降りて見る予定。  「坂上刈田麻呂墓」の碑。  「二本松山古墳・国指定史跡」に到達。  円墳の杉林の高い所に「三等三角点・二本松・273m」がある。  ベンチで昼食が、雨がポツポツで木の下で昼食。   福井市街の方だけ見える。 オカトラノオ ニガナ コナスビ     分岐まで戻り「北陸電力荒土線9番鉄塔」の巡視路を降りる。  「荒戸線9番」。展望あり。  「荒土線8番」に到着。  ここから急坂になる。プラ階段が続く。老人は怖い。  墓地の道路に降り着きホットする。  「六地蔵」の横から松岡公園の方へ登る。  この道は朝車で登った道。置いた車が見えてきた。  戻りは「天龍寺」の方へ降りた。  ここは「奥の細道」で芭蕉が泊まったお寺。「余波(なごり)の碑」がある。 ■次回登山は、6/25「明神山」へ■ 2022年08月24日(水)5回 「天龍寺」-「二本松山」往復  前回2年前に「二本松山」に登った時、偶然に奥の細道の芭蕉ゆかりの「天龍寺」を見付けた。今日は一人だし山の徘徊無しで、福井の芭蕉の古跡巡りをしようとやってきた。福井北インターで降りて下道ですぐ永平寺町の「天龍寺」に着いた。横の道路が松岡公園に登る道である。  門の横に「芭蕉塚」がある。芭蕉はこの寺の和尚と知り合いで、333年前の8月10日に一泊している。「芭蕉塚」は、芭蕉の影響でこの地域に俳諧が根付き、芭蕉150回忌に地元の有志が建てた古い芭蕉塚。  「余波(なごり)の塚」がある。芭蕉には金沢から慕ってついて来た「北枝」という弟子がいた。泊まった翌日に二人はここで別れた。別れに際し扇に「物書きて、扇引きさく、余波(なごり)かな」と書いて与えた。その場面の石像である。  2年前は冬でこの石像は菰でつつまれて見ることは出来なかった。楽しい石像で嬉しいが、持たせてある杖が頭より長いのは頂けない。句碑もある。  天龍寺の横の道路を上がるとすぐ松岡公園に着く。ここは二本松山の登山口である。車には靴と杖がいつも放り込んである。無性に登りたくなって掛けナップにカメラと菓子と水を入れてトイレの横の階段を登り出す。12.15分。この山は二本松山丘陵尾根を利用した、古墳である。  あずま屋に出た。前が「乃木山古墳」である。あずま屋横から山に入る。  少し降ってすぐ長い階段になる。  今日は中々暑い。「三峰山城跡」だが「三峰山古墳」でもあるらしい。尾根の上に在り古墳らしい感じがしない。  二つ目のあずま屋を通過。  また階段になる。なかなか長い。  「国指定史跡・石舟山古墳」を通過。石棺が見付かったので石舟山。  「国指定史跡・鳥越山古墳」通過。このピークも古墳らしく見えない。  荒戸線という送電線が横切っている。帰ってから気が付いたが、この送電線巡視路でも下山が出来る様だ。  「国指定史跡・二本松山古墳」に到着。ここが「二本松山」の頂上である。大きな杉の下に三角点がある。  遠くに福井市街が見える。  福井市街と「足羽山。ベンチで服を乾かししばらくで下山開始。  前回は一面に草が刈ってあった、今日は一面の藪。「3等三角点」「二本松」「273m」  同じ道を降る。この山の尾根道は幾つものピークがあり、階段の多いハードな山である。中車道上の広場を通って帰った。見晴らしが良い。  向こうに燃えるのが登ってまた「二本松山」と思われる。鉄塔が見えらからこの辺りへ下りられるようだ。  駐車場の車が見えてきた。15.40分。山の中では誰にも会わなかった。シャツの汗を絞ってまた着込み、自販機を目指して車を飛ばす。老人はやり遂げた感じで大満足。 ■次回登山は、8/24能美市「猫山」へ■ 2020年02月11日(祝)4回 花谷町より、初「永平寺城山」を往復 一週間前に登った「二本松山」の近くである。一つ登ると周りの山に登ってみたくなる。今度は「城山」である。城山のいう名前はあちこちに有るので「永平寺城山」にした。しかもこの城山は「じょやま」と呼ぶらしい。福井北インターから降りて「花谷町」の国道416号線で、山側にちょっと折れたら、登山者用の大きな駐車場があり「案内図」があった。9.55分。相棒はS女史。   駐車場には登山届提出用のボックスがあり、登山用の杖があり、トイレまで作ってある。こんなに登られている山だとは思っていなかった。国土地理院地図には「城山」の記入があり、頂上近くまで林道が登って居る。この林道を歩くようだ。  駐車場には先着一台。九頭竜川の方の山は「浄法寺山」だろう。用意して出発。すぐ横の林道を山に向かう。  中部縦貫道の下を通り抜けると墓地公園に出る。斎場もある。ここに車止めがあり、林道歩きが始まる。  スタート地点に「志比小学校の仲間が、ナンバープレートでお出迎え」のプレートがある。 初めは杉の林を行く。 お出迎えのプレート。        林道に雪が出てきた。一人だけの足跡がある。相棒は足跡を見て女性だと予測。靴跡が小さい。私は林道が長そうなので、登山靴にスパッツ。これ以上積雪が増えないよう望む。  ナンバープレート以外にも、いろいろの情報がある。 6番のプレートを取り損ねたぞ。        鉄塔の手前で、下山してきた登山者とあいさつ。近くの人らしい。  11.05分、林道の横に鉄塔があり展望台になっていた。 登って来た方面が見える。遠くに海が見える様だ。  目の前に「浄法寺山」であるが、望遠鏡で覗くと、左の稜線の先のピークに「丈競山」の小屋が見えた。とすると左端の山が「冠岳」らしい。「浄法寺山」の頂上は、三角▽サロンパス雪渓の上辺りと思われる。間違っているも知れないな。      林道の雪は、丁度良い位だ。 林道の雪は、丁度良い位だ。 16番のナンバープレートが一番面白かった。ここは休憩所らしい。水、食べ物、用品のほかに、「力」を売っている。この老人に「体力」を売ってください。いくらですかな?      11.50分に林道の終点に到着。「こもれび広場」と云うらしい。柵の門がありここからが登山道になる。  ナンバープレート20番が最終だった。ゴールと書いてある。 階段の登り口に「花の谷 こもれび散歩道」の標識がある。散歩道とは思えない、急な階段を登って行く。  下に柵がある林道終点が見える。   急坂の終わりころに「しあわせのアーチ」の名札が掛かっている「藤の木」の枝の下を通る。ここを潜り抜けると尾根の上に到着する。 ここからが「こもれび散歩道」なのだろう。  城跡なので堀切みたいなものがある。  12.30分に城山頂上に到着。ベンチがあり誰もいない。ベンチで昼食だ。

天気がくなって来た。木の間から「白山」らしき山が見えるが、なかなか撮れない。  この枝の間が一番よく見える。  やはり「白山」に間違いなし。  もっと展望が良い場所が無いかと、隣のピークまで行ってみる。   やはり最初の、ベンチのあるピークからが一番だ。   13.15分頃に下山開始。 同じ道を降りる。   林道の終わりころ、若者が一人登って行った。今日二人目の登山者だ。駐車場近くの土手に「フキノトウ」があった。 ■次回登山は、2/12「戌山・大野城」へ■ 2020年02月04日(火)3回 松岡公園より、初「二本松山」を往復 立春らしいが、一番寒い時期である。低い山を探して福井県の嶺北の山を歩き出し、周りが見えてくると新しい山が次々と見つかる。新しい山を歩くのは楽しい。今日は永平寺町の「二本松山」である。石川県から近い。9.15分に加賀ゆめのゆで待ち合わせ、福井北インターで降車、10.00時には松岡公園に到着した。  公園は高台にあり、松岡小学校の隣から公園に登ってきて、一番高い駐車場に車を置く。公園の一番高い所に登ってみたら滑り台があった。向こうに見える山が「二本松山」だと思われる。  駐車場に置いた車が見える。 山側に広い広場がある。展望が良い。すぐ下に松岡小学校が見える。広場の山側に休憩所があり、山に入る遊歩道を見付けた。ここが登山の入口らしい。   車に戻って登山用意。10.20分に出発。水道施設と思われる大きな水色の円筒の施設。その隣にトイレがありその前から階段が登って居る。上の広場から少し降りても同じ所に出る。 階段の登り口に看板があった。 松岡古墳群を登って行き、一番高い所が「二本松山古墳」で、そこが「二本松山」頂上である。 前方後円墳4基(手繰ヶ城山古墳・石舟山古墳・鳥越山古墳・二本松山古墳)が国指定史跡になっている、と書いてある。今日はこの4基全部歩く予定。  まず乃木山古墳から登り、②石舟山古墳・③鳥越山古墳・④二本松山古墳と登り、一度降りて車で移動して、①手繰ヶ城山古墳に登る予定。   少し登ると「乃木山古墳」に出た。昔ここに乃木大将の銅像があったらしい。平成に入って調査で色々と出土したらしい。  ここから尾根道を歩き出す。 所々に長い階段がある  下に九頭竜川が見える。   「三峰山城址・三峰山古墳」を通る。尾根の瘤がそのまま古墳になっているようだ。  また長い階段を登ったピークが「石舟山古墳」だった。 案内板が無ければ古墳とは気が付かない。山のピークがそのまま前方後円墳になっている。   送電線案内があるこの辺りが「鳥越山古墳」らしい。   古墳の付近には石仏があり、雪除けのテントに入っている。赤い木の実が供えられている。  「坂上刈田麻呂墓」がある。坂上田村麻呂なら知っているが、別人らしい。石碑の裏の字が読めない。家へ帰って調べたら刈田麻呂は田村麻呂の父親らしい。二本松山古墳から出土した石棺に「坂上苅田」の刻印があったので、一時、刈田麻呂の墓ではないかと騒がれたことがあるらしい。しかし、その後古墳の出来た時代とずれているとか、後の人が彫ったらしいとかで、否定されているようだ。それの名残らしい。  11.55分に、どうやら頂上にたどり着いた様だ。杉の木があるのが、前方後円墳の後円墳の部分であるらしい。 「二本松山古墳」が「二本松山」の頂上である。展望が良い。ベンチで昼食だ。松が二本あるぞ。  「前方」の方へ行ってみる。    後円墳の上に三角点がある。

12.45分に下山開始。同じ道を降りる。低い山だが、ピークが幾つもあり、登ったり降りたりで、思ったより高い山に感じる。   13.55分に車に到着。今日は登山者はいなかったようだ。これから車で①手繰ヶ城山古墳に登る予定。  車で山から降りてきたら「天龍寺」の前を通った。若い頃、芭蕉の「奥の細道」の跡を訪ねて、この寺に寄った事を思い出した。車を留めてお寺を散策。芭蕉はこの寺で、金沢からここまで送って来た北枝との別れに「物書きて、扇引きさく、余波かな」と詠み、奥の細道に載っている。「余波(なごり)碑」の二人の像があるが、雪囲いのコモが掛けられていて見えない。門前に「芭蕉塚」がある。   「手繰ヶ城山古墳」は、法寺岡町から車道が古墳近くまで上って居る。車道を上って行ったら、白山神社の周りの杉の伐採工事で、重機やトラックが入っており通行止め。下方に車を置かせてもらって、林道を歩いて登る。14.30分。  林道途中より登り口があった。 「手繰ヶ城山古墳」は北陸最大級の「前方後円墳」で全長126mとの事。手前が「前方」で先が「後円」の部分である。相棒が先に登り、後円墳の上に立っている。  「後円墳」の部分まで登って来た。山の頂上がそのまま古墳になっている。  ■次回登山は、2/9加賀「茶臼山・清水山」へ■ 2019年06月04日(火)2回 松岡上吉野より「吉野ヶ岳」往復  泰澄大師が開山し、地元の信仰を集める「越前五山」があります。白山、越知山、日野山、文殊山、と「吉野ヶ岳」との事です。文殊山と越知山は今年登ったが、吉野ヶ岳も久しく登っていないので、歩きに行く。10.00時にS女史と待ち合わせ、福井北ICで降り松岡町上吉野の町を抜けた突き当りに、登山口がある。10.55分に到着。鳥居があり小さな社殿がある。鳥居の扁額に「千手観世音」と書いてある。神仏混淆の名残と思われる。 泰澄大師が開山し、地元の信仰を集める「越前五山」があります。白山、越知山、日野山、文殊山、と「吉野ヶ岳」との事です。文殊山と越知山は今年登ったが、吉野ヶ岳も久しく登っていないので、歩きに行く。10.00時にS女史と待ち合わせ、福井北ICで降り松岡町上吉野の町を抜けた突き当りに、登山口がある。10.55分に到着。鳥居があり小さな社殿がある。鳥居の扁額に「千手観世音」と書いてある。神仏混淆の名残と思われる。 社殿の手前50mの所にも、山へ登る鳥居がある。この鳥居をくぐって登山路が始まる。大きな二股の杉があり、御神木・蔵王木・泰澄木と書いてある。  車を置いたとき、近くに止めてあった車がカーステレオで大音量を流していた。車の山菜取りの人に話を聞いたら、今朝、この近くで熊が目撃されたようだ。用心しろとの事。うへぇー。  11.05分、熊は怖いが、鈴を大きく鳴らして、大声を出しながら登り始める。 だいぶ登山口より登ってきた。抹茶休憩。 ウリノキが多い。        12.15分に林道に登り着く。ここまで車で登ると、頂上まで一番近い。道が広いので車は留められる。右へ40mほどで登山口がある。  12.30分、「一ノ花立地蔵」というのがあった。二・三は無かった。  12.50分に「蔵王権現社」に到着。蔵王権現と十一面観音が収められているとの事。  神社の右後ろから頂上への道がある。  13.05分に頂上に到着。なだらかな広い頂上。3等三角点がある。福井方面だけ開けていて、展望が良い。 展望を楽しみながら昼食。  案内板には平野の山は「足羽山」と書いてある。足羽山の下が、福井市内である。    食事を済ませて、白山展望台の方へ行ってみる。鉄塔があるので巡視路らしい。13.50分、鉄塔の手前に展望台があったが、今日は雲があって白山は見えなかった。 14.15分頃に下山開始。        15.25分、置いた車に到着。登るときに、単独登山者二人とすれ違った。熊の事は知らないようだった。 ■活動時間 4時間23分 ■活動距離 3.7km ■高低差 419m ■累積標高763m/744m Ⓢスタート 11.01→2時間4分→吉野ヶ岳13.03-14.14(1時間11分)→1時間08分→ Ⓖゴール15.24分 ■次回登山は、6/9福井県「飯降山」へ■ 2011年05月25日(水)1回 松岡上吉野より初「吉野ヶ岳」往復  泰澄大師ゆかりの越前五山、残った「吉野ヶ岳」を歩きに行く。8.30分、加賀ゆめの湯で待ち合わせ。SN女性コンビを乗せて高速を走り、福井北インターで降りる。永平寺の方へ向かい、大きなトンネルの手前を右折。県道113号を一直線、松岡上吉野へ向かう。上吉野の細い村の中を通りすぎると、左に林道大仏線が分岐しているが、林道途中通行止めの標示がある。さらに進むと石ノ鳥居があり蔵王大権現と額が掛かっている。車が一台置ける。 案内板に寄れば、林道まで徒歩35分。さらに蔵王権現まで徒歩30分、さらに頂上まで10分と書いてある。又大仏林道を車で上がると途中分岐まで10分と書いてある。   鬱蒼とした感じの中を登って行く。これは「カタハ」だと思うが、花が咲いている。  登山路は整備されている。階段状に加工してある。  「フタリシズカ」が咲きだした。  10.10分、舗装してある林道に出た。カーブか広くなっており車が駐車できる。1台あり。「タニウツギ」が満開。  林道を右に進むと立札があり登山路が始まっている。林道の先まで探索に少し歩いたら、崖崩れの跡があるが、整備できている。この林道を登って行くと「大仏寺山」の近くを通る筈だ。登山に利用出来るらしい。もうすぐ開通だろう。  ここからは木の階段が多くなる。「ツクバネウツギ」が咲いている。  10.45分、赤い鳥居の「蔵王大権現」の社に到着。大きな杉が何本もあり荘厳な雰囲気。宮大工が5.6人入って社殿の屋根を修理中。今年の大雪で傷んだものだろうか。  立派なお社である。神社にお詣りして、横の階段を上って一段上の広場でコーヒーを点てて貰ってコーヒータイム。  そこから頂上までは近かった。10分も掛からず到着。北西の方、福井の町が俯瞰出来る。ワラビがいっぱいある。  頂上は案外広いが福井方面以外は展望なし。。庚申さまと立札の建った仏像がある。観音様の石造もあり造花が飾ってある。  裏に周ると三等三角点が在る。

東側に送電線が走っている。巡視路みたいな道が道が続いているので、入り込む。尾根は北の方へなだらかに下っている。白山の見える所が無いかと300mも入り込んだら、鉄塔の近くで白山が見えた。   戻って福井が見下ろせる地点で昼食。 記念撮影、収穫のワラビを掲げている。昼休みに下から若い宮大工さんの見習いが登ってきた。近くの村に泊まり込みらしい。  福井市内をアップで撮った。  12.45分下山開始。「ナルコユリ」が咲いている。13.40分車に到着。車を置いた鳥居より、上流100mにも鳥居がある。社があるが鳥居の扁額には「千手観世音」と書いてある。お寺かな?。ここにも車は止められる。  早く降りてきたので「大佛寺山」の登山路の確認に寄る。永平寺ダムの付近の「タイトゴメ」  「フジ」も満開である。 |