2005.04.より登山順

2005.04.より登山順

| [加賀53] 遊泉寺砂山 140m (小松市鵜川遊泉寺町) [加賀53] 加賀国府・府南山 13m (小松市古府町) |

| 第23回 2025.04.16. 駐車場より時計の反対周りで砂山一周。 第22回 2024.10.20. 駐車場より時計の反対周りで砂山一周。そのあと車で虚空蔵山へ。 第21回 2024.09.01. 加賀国府跡散策。 第20回 2024.04.28. 駐車場より時計回りで「砂山」一周。 第19回 2024.03.02. 枝垂れ梅梅園。 第18回 2024.01.19. 駐車場より時計反対周りで「砂山」一周。 第17回 2023.05.02. 駐車場より時計周りで「砂山」一周。 第16回 2023.02.11. 駐車場より時計反対回りで「砂山」一周。 第15回 2022.12.17. 加賀国府跡散策。 第14回 2022.05.17. 駐車場より時計回りで「砂山」一周。 第13回 2021.07.10. 駐車場より時計反対周りで「砂山」一周。 第12回 2019.11.27. 駐車場より時計回りで「砂山」経由、巻上装置跡より、観音山駐車場に降りて「観音山」往復。 第11回 2019.05.01. 駐車場より、「砂山」逆回り一周。 第10回 2018.03.12. 駐車場より、「砂山」一周。 第09回 2017.01.02. 駐車場より、「砂山」逆回り一周。 第08回 2015.12.15. 小松鵜川遊泉寺駐車場より「砂山」一周。 第07回 2015.03.07. 小松鵜川遊泉寺駐車場より「砂山」一周。 第06回 2012.11.27. 遊泉寺駐車場より「砂山」頂上経由して、観音山水汲み場まで藪漕ぎ。「観音山」往復。 第05回 2012.02.25. 小松鵜川遊泉寺駐車場より「砂山」一周。 第04回 2011.02.08. 小松鵜川遊泉寺駐車場より「砂山」往復。 第03回 2009.09.16. 小松鵜川遊泉寺駐車場より「砂山」一周。 第02回 2007.06.16. 小松鵜川遊泉寺駐車場より「砂山」一周。 第01回 2006.07.23. 小松鵜川遊泉寺駐車場より「砂山」一周。 |

|

2025年04月16日(水)23回 駐車場より時計反対周り「砂山」一周 S女史と「里山みらい館」前の駐車場で待ち合わせ。所が忘れ物をしたので遅れるとの事。私は先に出発する事になった。 まず初めに、通って来た時に見て気になっていた、入口に新しく出来ていて、細長い木が植えてあるゾーンまで引き返す。桜?梅?桃? 案内標識無し。 入口駐車場の手前にある。初めて見た。 ここは元「遊泉寺銅山」。明治の頃栄え、大正に入って閉山した。銅山の鉄工所が現在の「ブルトーザーのコマツ」になっている。立役者の竹内明太郎氏の銅像。満開の桜の中に立っている。 「遊泉寺銅山ものがたりパーク」として整備中。コマツが関わっている。 車を留めた「里山みらい館」の前の駐車場まで戻ってきて出発。9.50分。 銅山遺構。この辺りはシャガが植えてある。まだ咲いていない。 池が造ってある。向こうにスイセン。 「枝垂れ梅の梅園」がある。咲いている。 しかし花はあまり目立たない。 梅園の先に「桜の広場」を造成中。入口の小さなシダレザクラ。 場所は広いがまだ桜の木は少ない。広場にある桜 桜? 桜? 桜? 日当たりが良くて シャガ カキドウシ タンポポ ツバキ ナニワズ スミレ あちこち覗きながら「巨大煙突」まで来て休んでいたら、S女史が追いついて来た。 立坑近くから階段の登りになる。 登って来た道を振り返る。 登り切ると「遺水観音山」への分岐がある。向こうに見えるのが「遺水観音山」。砂山頂上に向けて進む。尾根道では無く並行して走る作業道を歩いてみる。 ミヤマシキミ モミジイチゴ クロモジ ツツジ ウリハダカエデ ウスギヨウラク 作業道より尾根道に復帰 砂山頂上到着。175m。少し小松の方が見える。 ベンチがあるが風があり寒いので、風の当らない場所を求めて先へ降り、遊歩道で昼食。12.20分。 ツツジ満開。 谷道の急階段を降りる。 桐の木谷の池に降り着く。あとは車道で戻るだけ。 キランソウ かな 帰りにまた、公園入口の 花の咲いた木を眺めて帰る。14.35分。 ■次回登山は、4/19「花房山-錦城山」へ■ 2024年10月20日(日)22回 駐車場より時計反対周り「砂山」一周 健康維持徘徊は今日は三人参加。「遊泉寺砂山」の駐車場に、S女史と金沢のA女史と私の車、9時15分に集合。昼食はこの後の「虚空蔵山」を予定しているので・軽装で出発。 いつもの「何かの炉」の横を通り 、 今は咲いていないが、スイレンの咲く池を通り、向こうに「枝垂れ梅の梅園」が見えて、 まっすぐに「桜を植えている広場」を通る。 どら焼きみたいなコケ 巨大煙突を通り、 突き当りの立坑付近の「鍛冶屋の炉」の手前から左に階段を登る。 階段の途中の真ん中あたりに、ベンチのある休憩場所。 最後の階段を登ると「巻上げ装置」の残骸。向こうに「遺水観音山」が見える。最近ここから遺水観音山の水汲み場まで登山道が出来た。 ここから観音山に背を向けて、小松市と能美市の境界線の尾根歩きとなる。 マムシグサ ミヤマシキミ 少し登ったり降ったり。 お待たせしました頂上で2人がお待ちかね。 砂山頂上に到着。10.30分。標高140m。小松市が少し見える。10.40分。 頂上ベンチで休憩。荷物無しで登っても、何処からかお菓子がいっぱい出てくる。 下山開始。鉱山時代の選鉱滓の捨て場「砂山」を越え、 突き当りから左に谷道を降りる。 結構急坂の階段。 ようやく下の道に、池が見えてきた。車道に降り立ち戻り始める。 アケビ 赤い葉っぱ 小さい花 しばらく歩くと、登る時歩いて来た道に合流。 里山みらい館まで戻ってきた。今日はこれから靴を履いたままで、車を運転して「虚空蔵山」の登山口まで移動する。11.45分。 ■次回登山は、車で移動し「虚空蔵山」へ■ 2024年09月01日(日)21回 「加賀国府跡」を散策 去年2003年は「加賀立谷1200年」だった。石川県加賀地方は「越前国の加賀郡」だったのが、国府が置かれ「加賀国」となった。22年12月に一度歩いている。健康維持の徘徊場所に思い出し歩いて来た。今年の夏はとても暑い。 今回は「府南山」の石部神社から歩こうやって来たら、大きな駐車場が出来ていた。あずま屋はである。 「府南山歴史公園」になっていた。 国府の南にあるから「府南山」。国府の重要な場所だったらしく、今でも発掘調査して居る様だ。 散策ルートの地図も載っている。この通りに散策ルートを一回りしよう。 石部神社の鳥居から「府南山」に入る。 「加賀総社・石部神社」となっている。 境内は「南野台遺跡」となっており、平安末期から中世の遺跡がある様だ。 神社の左側から神社の裏に周り、散策路は梯川に出る。加賀国府は梯川と加賀三湖と繋がり、船運に恵まれていた。 府南山を一周して駐車場に戻り、今度はそのまま「十九堂山遺跡」の方へ、町の中を進む。 民家の花 「十九堂山遺跡」の下に着いた。ここに国分寺があったのではないか、と云われている。今は町の墓地になっている小山である。 山に上がってみる。今日は白山は見えず。 今度は加賀産業道路の「舟見ケ丘」交差点へ歩く。保育所や中学校があるので、地下道が通っている。自転車と歩行者専用。地下道を通る。 地下道を出ると「前田利常公灰塚」への登り口がある。 加賀前田家の三代前田利常は、隠居後は小松城に住み、66才で亡くなりここで荼毘にされた。 加賀産業道路の歩道を歩いて小松の方へ戻る。次の信号交差点に「埴田の虫塚」への登り口がある。 江戸時代の古い石碑。天保時代にウンカが大発生、大飢饉が起きた。その時の害虫を埋めた所。 交差点信号を渡り、府南山に戻る。 府南山の右裾に置いた車が見える。 「加賀総社、府南、延喜式、石部神社」 9月に入っても猛暑。短い徘徊でもへとへと。逃げ帰った。 ■次回登山は、9/8「加賀市中央公園」へ■ 2024年04月28日(日)20回 駐車場より時計回りで「砂山」一周 昨日もちょっと歩いたが、突然に思い立ち近くの「遊泉寺砂山」を歩く。アル中(歩き中毒)だな。午後になってから出てきた。いつもの駐車場を通り過ぎて、梅園の駐車場に車を置く。ここまで車の乗り入れ可能。13.40分。 熊が現われる時期になった。鈴を鳴らして歩く。 ここはシャガが多い。増やしているようだ。 分岐。ハート型の下の部分。今日は時計回りで歩こう。 花の名前はテキトォー。 シャガ キンポウゲ フキ イモカタバミ カラスノエンドウ カキドウシ 桐の木谷の用水池。 池の反対側の階段を登る。 階段を登り切り、尾根の縦走路に入る。 ツクバネウツギ 虫食い痕 ガマズミ 遊泉寺砂山の頂上到着。ベンチ在り。展望台。ちょっとだけ平野が見える。14.40分。 下山開始 ガマズミ ツクバネウツギ ヤマツツジ ミツバツツジ ツクバネウツギ ヤマツツジ 遺水観音山への分岐。水汲み場に下りられる。観音山が見える。 急階段を降りる。崖崩れで階段が宙に浮かんでいる所あり。 階段途中の休憩場所。ベンチ。 階段を降りて舗装してある遊歩道。 遊歩道を降りて行く。 シャガ 巨大煙突の下を通る。 15.40分、枝垂れ梅の駐車場まで戻ってきた。2時間の誰とも遇わない徘徊。午前中は亡き奥さんの月命日でお経を上げてもらう。午後は若き頃デートした 砂山を歩いて来た。 ■次回登山は、7/3「鳥越城山」へ■ 2024年03月02日(土)19回 中川氏追善と「枝垂れ梅」 新聞に載った小さな記事。下山途中で吹雪き、視界がほとんど無かったらしい。中川さんが一番前で、一人だけだいぶ先を歩いていたらしい。待ち合わせ場所に現われなかったので遭難が判明。吹雪でヘリが飛べず、翌日ヘリが見つけたが、途中で死亡したらしい。 今日は中川公平さんの葬儀の日。S女史と参列。 私と加納君が2008年4/19日に「奥城山」で、小松のN女史・S女史のコンビと遭遇。時々一緒に山を登った。その後N・S女史コンビが「大日山」で中川氏と出会い、お互いに声を掛け合い五人で登るようになった。私が「加賀の里山逍遥」というホームページを書いていたので、「加賀の里山逍遥の会」というグループを作って一人で喜んでいた。今回私のホームページから中川さんの写真を適当に引っ張の出して、ここに載せる事にした。悪しからず。 中川さんといっから一緒に山に登ったか覚えていない。気が付いたら5人で何度も山を登っていた。 2009.12.13 「三童子山」 2010.4.3 「大峰」   2010.4.17 「倉ヶ岳」。抹茶休憩。加納宗匠 2010.11.3 「越前甲山」、この山の頂上は 小松市である。小松方面から巡視路で登る。  2010.11.6 ホワイトロードから、瓢箪谷上園地に登り、そこから藪を漕いで「瓢箪山」の三角点を探しに行った。瓢箪谷上園地からは猛烈な藪で、中川氏の先導で、三角点を見付け、「瓢箪山」に登頂した。この三角点まで到達した人はあまり居ないだろうな。 2011.2.19 「雲龍山」に雪のある時に登りに行った。土砂採掘場の方へ降りた。尻セードが良かったな。 2011.2.20 「日野山.」に登った。五人全員が揃った。フルメンバー。 2011.3.27 「奥獅子吼山」に雪山登山。犀鶴峠辺り。中川氏の跡を一生懸命歩いたが、奥獅子吼山は時間切れで途中敗退。私でも雪山満喫。 2011.4.9 「猿山」フルメンバー。 2011.4.17 「青葉山」 2011.5.15 「富士写ヶ岳」 2011.6.19 「金剛堂山」 フルメンバー 2011.12.23 「動山」小屋で忘年会。 2012.04.15 「鷹落山」 2012.8.5 「雨飾山」 中川氏に誘われて日本百名山に登った。真夏でも谷に雪があった。中川氏が岩に乗っていた。一人だけだいぶ遅れて皆に迷惑かけた。良い思い出だ。  2013.1.20 「小佐波御前山」 2013.4.29 「飯降山」中川氏と二人だけで。 2013.6.16 「みつまた山」 2013.11.9 「蓬莱山」 2013.11.16 「大御影山」 2014.5.25 「大日山」 小松の最高峰。 2015.3.15 「高野山」 2015.3.22 「文殊山・奥之院」 2015.5.2 「鈴ヶ岳」 2015.9.13 「大山」 日本百名山に行った。 2016.4.10 「野坂岳」 2018.4.22 「奥城山」 里山逍遥の会10年目 2019.11.10 「火燈山」 2023.4.9 「奥城山」偶然中川氏と出会った。 2023.11.11 「八乙女山」 去年11月、毎年恒例の私の誕生日登山。中川氏も参加する事になり、中川氏の三百名山完登の祝いも兼ねる事になった。一日目は八乙女山に登り、その晩は川合田温泉に泊まって三百名山完登の苦労話を聞いた。翌日は「牛嶽」に登って別れた。 2023.11.26 「天筒山」 敦賀の天筒山で、今は大阪に住んで居るN女史と落ち合いあずま屋で鍋パーティーを開いた。N女史が腕を振るい豪華版のパーティーだった。中川氏と会ったのはこれが最後となった。 5人メンバーのうち、加納君が亡くなり、このたび度中川公平氏が亡くなり、今はN女史は大坂に住んでいるので、加賀の里山逍遥の会は私とS女史の二人になってしまった。 葬儀の帰りに、小松の「遊泉寺砂山」の、「しだれ梅」60本が植えてあるという梅園に寄ってみた。ここまで車で乗り入れ出来る。昨夜雪が降り地面は真っ白。枝垂れ梅が紅白60本あるとの事だが2.3本しか花が咲いていなかった。 中川様、さようなら。 ■次回登山は、3/3「和田山」へ■ 2024年01月19日(金)18回 駐車場-「砂山」一周時計反対回り 今日を逃すとまた天気が悪くてしばらく歩けない様だ。S女史と健康徘徊。 待ち合わせ場所の、なかうみの里より「里山みらい館」まで移動。すぐ近くだ。里山みらい館は開いていない様だ。前のバイオトイレも閉鎖中。 10.20分出発。いつもの「炉遺跡」より出発。 次は「しだれ梅」100本の梅園。気の早い蕾でも無いかと思ったが、一輪も無し。 続いて「桜の広場」。まだ造成中らしく桜の木が少し植えてある。 一つ目の林道分岐。一度間違えて入り込んだ事がある。舗装してない。コースではない。 二つ目の林道分岐。今日は右から廻ろう。分岐に休憩所。舗装している道を行く。 巨大煙突がある。銅山の余波。 さらに進むと「立坑跡」がある。見ることは出来ない。 その手前に登山道がある。舗装は無くなり、頂上まで450mの標識。 急な階段となる。 中間に休憩場所。 後半の階段は、少し道が壊れている。 尾根上まで登り着くと「巻上げ装置跡」。右に「遺水観音山」の水汲み場に降りる作業道が出来た。標識がある。 左の尾根を進む。 気持ちの良い縦走路。 少し登り降りがある。 突き当りの「遊泉寺砂山」の頂上に到着。 狭い区間だが海の方が見える。小松方面。 ベンチで昼食。11.40分。風が通り寒い。 アップで撮ったら小松空港の飛行機が留まっていた。 下山開始。「砂山」の標識。採石屑や選鉱屑などを捨てた山。私が20代のころ遊びに来た頃は。本当に砂の山で木が生えていなくて展望が良かった。 木の間から「遺水観音山」が見える。 尾からの下山地点、ソヨゴの木が倒れて道をふさぐ。 こちらの降りも急坂。ロープが下がる。 「桐の木谷」の用水池に降り立つ。ここからは舗装路をぶらぶらと戻るだけ。 ヤブイチゴの実 ソヨゴの実 カキの実 かな 梅園まで戻ってきた。梅園の後ろから赤い橋を渡り、遊歩道で帰ろうと思ったら、川のほとりに「ロウバイ」が一本だけあり満開だった。 赤い「むろと橋」を渡り遊歩道を歩く。 駐車場が見えてきた。直接駐車場出る道を行ったら、川に橋が無かった。以前はあったハズ? 少し戻って橋を渡り駐車場に戻る。 徘徊中は誰一人歩いていなかった。明日から又天気が悪そうだ。 駐車場にのそばの、川のふちを歩いたら「フキノトウ」を見付けた。採らずにそのままにしておいた。 ■次回登山は、 ■ 2023年05月02日(火)17回 駐車場-「砂山」一周時計回り  ゴールデンウイーク後半突入。山友S女史、お孫さんの里帰りで今日しか空いていない。ちょっとだけ歩く事になった。いつもの「里山みらい館」の駐車場に車を置く。隣にトイレ。駐車場の右奥から小川を渡って と思ったら道が壊れていて、橋が無かった。  「シャガ」 満開の道。  遊歩道を歩いて車道に戻る。  一面の黄色い花。  「ハルジオン」も満開。  梅林から先は車は入れない、 キンポウゲ タニウツギ ヘビイチゴ    シロツメクサ イモカタバミ ヤマデブリ     一周コースの分岐。今日は直進して時計回り。  「タラノメ」でもないかな。  池の向こうに「フジ」。池の反対側に登山口。  急な谷道。階段  階段は苦手。  尾根まで登り周走路に入る。  昔、鉱山の排出物を捨てた「砂の山」。緑を取り戻すのは大変と云われたが、あっという間に緑の山になった。  「遊泉寺砂山」の頂上に到着。ベンチで早い昼食。小松の平野が見える。11.00  下山開始 タニウツギ」 「ホウ 「ヤブイチゴ」     すぐ下に作業道が並行している。降りて作業道を歩く「観音山」が見える。  そのまま作業道を歩く。この作業道は「観音山」の水汲み場まで下りられるらしい。 ツクバネウツギ タニウツギ ヤマデブリ     作業道は、巻上げ装置跡で游歩道と合流。  降り道の途中に休憩場。  坂を降りると、竪坑跡。  遺跡  巨大トンネル。  一周してきて少し戻ると、遊歩道でない作業道が分岐している。少し入り込んで見る。昨夏の豪雨で林道はほとんど崩れていた。 フジ キジムシロ ヤマデブリ     梅林から山裾の遊歩道に入る  赤い橋がある・  しばらく歩いて、駐車場に出る。 ■次回登山は、5/4「箱屋谷山」へ■ 2023年02月11日(土)16回 駐車場-「砂山」一周・時計回り  昨日は遅くまで雨が降って降り、今日は歩くのは無理だろうと思っていた。所がどうした訳か天気が良い。午後になってから急に、雪の様子と梅林の様子を見に「遊泉寺砂山」へやってきた。いつもの駐車場に車を置く。里山みらい館とトイレ寮は冬季閉鎖。12.50分。 昨日は遅くまで雨が降って降り、今日は歩くのは無理だろうと思っていた。所がどうした訳か天気が良い。午後になってから急に、雪の様子と梅林の様子を見に「遊泉寺砂山」へやってきた。いつもの駐車場に車を置く。里山みらい館とトイレ寮は冬季閉鎖。12.50分。 長靴徘徊。車道は除雪してある。  「梅林苑」、少しは咲いているかと思っていたが、一輪も見えず。  「さくらの広場」は雪原。  雪が多くなり、轍だけの道となって来た。  分岐の「砂山口」を右に。車の跡は無し。  「巨大煙突」を通過。  突き当りの「竪坑跡」手前で登りになる。  頂上まで450m。一周は1.000m位と思われる。  階段は見えている。  途中に休憩所がある。ベンチで休憩日向ぼっこ。荷物無し。雪の様子を見に来てここまで来た。  坂を登り切ると「巻上げ装置跡」  ここから遺水観音山が見える。藪を漕いて水汲み場まで降りた事がある。今は作業道が水汲み場まで続いていて、藪を漕がなくて良い。  砂山は、左へ尾根を行く。思ったより雪が少ない。     「遊泉寺砂山」頂上に到着。14.40分。  小松市の方が少し見える。  一周で降りだす。砂山の案内板。銅山の廃鉱を巻上げ装置で上げ、この辺りに捨てたのが「砂山になった。二十歳頃小松駅より電車に乗り良く遊びに来た。「うかわ古代桜」辺りに終点駅があった。当時は本当に砂山のハゲ山だった。  尾根の先で谷を左へ降りる。階段が続く。  「桐ノ木谷」の標識へ降り着く。  ここからは広い道。除雪して無い。車の跡も無い。  分岐の「里山口」まで戻ってきた。  誰一人歩いていない。物好きは私だけかな。 ■次回登山は、2/12加賀市の「寺尾観音山」へ■ 2022年12月17日(土)15回 「加賀国府散策」  来年の2023年が「加賀立国1200年」になるらしい。新聞に記事があった。小松の国府地区に「国府」が置かれて加賀の国が出来たらしい。記念に加賀国府を散策するラリーがあったらしい。ネットで歩くコースが載っていた。しばらく天気が悪くて歩けない。今日もまだ天気が悪いが、傘を差しても歩けるので、昼になって歩きに来た。12時に国府公民館に車を置く。 来年の2023年が「加賀立国1200年」になるらしい。新聞に記事があった。小松の国府地区に「国府」が置かれて加賀の国が出来たらしい。記念に加賀国府を散策するラリーがあったらしい。ネットで歩くコースが載っていた。しばらく天気が悪くて歩けない。今日もまだ天気が悪いが、傘を差しても歩けるので、昼になって歩きに来た。12時に国府公民館に車を置く。 杖の一本をコウモリ傘に持ち替えて、河田町に向かう。向かいは国府地区体育館。  ゴミ置き場の壁に「白山」の写真。今日は本物の白山は見えない。  民家の庭の赤い花。ネットで調べたら「ブラシの木」かな。  国府中学校の運動場の道を行く。  「十九堂山」が近づいて来た。ここが加賀国分寺の推定場所になっている。  十九堂山は今は墓地になっている。登って見る。15m位。遺水観音山が見える。  頂上に石仏が置いてある。古代の瓦が採取されたとか。  今度は「府南山」に向かう。「加賀国惣社府南延喜式内社石部神社」の石碑。  「加賀総社石部神社」の石碑。加賀国府庁の南にあるから「府南社」とも云うらしい。 ふむふむ。   加賀一之宮の地位を、白山比め神社と争ったらしい。  広く発掘調査が行われているようだ。  石部神社より降りて、いつも車で通る加賀産業道路まで歩く。交差点の向こうに「埴田の虫塚」が見える。  虫塚は冬囲いのこもの中。天保10年(1839)にウンカが大発生。村の人が虫を大量に駆除して埋めた。その時建てた江戸時代の石碑。虫供養の思いと共に、駆除方法も書いてあるとか。  加賀産業道路を歩いて戻る。次の「舟見ヶ丘」の交差点を渡った所に「前田利常公灰塚」がある。  加賀前田家3代の利常公、小松城に隠居していて、66才で亡くなりここで荼毘した。  車道の下を通る地下歩道に、国府中学校の卒業生の陶版モザイク画が幾つも掛けてあった。ウサギかなと撮って来たがネズミだな。  本河田八幡神社を通り一直線で戻る。  コウモリ傘を杖に歩いたが、上手い具合に使うことは無かった。帰りの車で雨が降り出した。明日から大寒波が襲来するらしいな。 ■次回登山は、12/21小松市の「粟津岳山」へ■ 2022年05月17日(火)14回 駐車場-「砂山」一周・時計回り  しばらく歩けなかった。お昼を「遊泉寺砂山」で食べようと何時もの駐車場に車を置く。12.30分。  シャガの咲く道を登って行く。 スイレン イモカタバミ     分岐。今日は左へ、時計回りに。  「桐の木谷」の池は水が無いぞ。  池の反対側に登山口がある。  なかなかの急坂。  尾根まで登っ羅、右の方へ尾根歩き。 ハルジオン アマドコロ アズキナシ     「砂山」。昔は本当に砂の山で、見晴らしが良かった。  すぐ横が「砂山頂上」。ベンチで昼食。  少しだけ平野が見える。13.30分。  下山開始。  「巻上げ装置跡」。ここから降りとなる。  またここから「観音山霊水場」に降りる道が出来た。  急坂を降りると、左に竪坑跡がある。行ってみても竪坑は蓋がしてあり見えない。寄らず。  右へ降りてゆく。いつの間にか舗装路になっている。 ニガナ タンポポ ヤマデブリ     巨大煙突の前を潮る。  駐車場の車が見えてきた。 キジムシロ タンポポ 2時間ほどの徘徊。 15.40分。    ■次回登山は、5/18金沢の「箱屋谷山」へ■ 2021年07月10日(土)13回 駐車場-「砂山」一周・時計反対周り  梅雨のさなか。18日の日曜日に金沢能楽堂で、社中のお弟子さんの発表会をするので何かと忙しい。ちょっと晴れ間に気晴らしに「遊泉寺砂山」を徘徊に来た。自宅から15分。いつもの駐車場に車を置く。遊泉寺銅山のあったここは「コマツ」の発祥の地で最近は「遊泉寺銅山ものがたりパーク」として開発整備が進んでいる。11.30分。お茶、バナナ二本、単独。舗装道路を行く。登山路は💛形である。 梅雨のさなか。18日の日曜日に金沢能楽堂で、社中のお弟子さんの発表会をするので何かと忙しい。ちょっと晴れ間に気晴らしに「遊泉寺砂山」を徘徊に来た。自宅から15分。いつもの駐車場に車を置く。遊泉寺銅山のあったここは「コマツ」の発祥の地で最近は「遊泉寺銅山ものがたりパーク」として開発整備が進んでいる。11.30分。お茶、バナナ二本、単独。舗装道路を行く。登山路は💛形である。 右側がいつの間にか広場になったぞ。  脇道もカラー舗装。  本道左側の和風泉水。スイレンが咲いている  「しだれ梅」の園地にも駐車場がある。この先から車は入れない。しかし舗装路になったぞ。  ハートの尻尾部分の分岐。ベンチがあり「砂山口」の標識が出来た。今日は右側から登る。  「巨大煙突」の前も大きく切り払われたぞ。  突き当りに「竪坑跡」がある。竪坑は覆われているので見るべきものは無い。ここまで舗装された。ここから左に山道を登り出す。あと400m。  途中の休憩地に若い人が一人休んでいた。身体を壊して体力が落ちたのでリハビリだという。お大事に。  この階段も、新しく整備されている。  尾根上の「巻上装置跡」に登り着く。右に作業道が降りている。  以前ここから藪漕ぎで観音山霊水場に降り、観音山に登った。最近ヤマップにここから観音山に登る道が載せてあるので覗いて見たが、標識などは無かった。  砂山までは、ここから小松市と能美市の境界尾根を行く。  二つ三つの瘤を過ぎると「砂山」頂上に到着。ここも様変わり、広場になっている。ベンチで昼食。12.30分。ここはハート形登山路の上のくぼみに当たる。 小松の方が少しだけ開いている。見えるのは小松空港の自衛隊の基地らしいな。   若者が追いついて来た。入れ替わりに下山開始。「砂山」の標識。ここらあたりが砂山だった。昔の景色とどうしても一致しない。  尾根から峠まで降りて、左に急な階段を降りる。  「桐の木谷」に降り着く。小さな池がある。  戻ってきた。「さくらの広場」も整備中。  隣の「しだれ梅の広場」を抜けて山裾の道に入る。  「むろとばし」と書いてある。  「越の細道・加賀国府・哲人の杜」の手作り標識があったぞ。  駐車場に置いた車が見えてきた。新しい建物は「里山みらい館」である。今日は寄らなかった。    ■次回登山は7/21長野県「小遠見山」へ■ 2019年11月27日(水)12回 駐車場-「砂山」-「観音山」を往復 ちょっと「遊泉寺砂山」でも歩いて来ようと、S女史と「なかうみの里」で待ち合わせ。あんまり簡単すぎるから今日はついでに「遺水観音山」にも登ってこようと云う事になった。  いつもの「遊泉寺銅山跡遊歩道」の駐車場に着いてびっくりした。トイレ楼の前に大きな建物が建っていた。資料館?か休憩所?かなと思う。ここへ入る道も工事中で、大きく広げているようだ。  遊歩道へ入って行くと、ここも大きな変わり様。広く機械を入れて明るくなっている。どうも公園にする様だ。  ここはいつもの分岐点だ。立て札が残って居なかったら、気が付かないほどの変わり様。今日は直進して桐の木谷の登山口から登る予定。  登山口から尾根の上まで登り着く。ここに「観音山・仏大寺町方面」の看板がある。まっすぐ仏大寺へ降りる道がある。7年前にはこの道を降りたが、非常に荒れていて、途中で不明になり、川を飛び越えたりして道路にたどり着いた。今日は砂山の方へ登って行く。ナラの木が紅葉している。気分が良い。     7年前に観音山から戻る時、観音山霊水汲み場の駐車場から、谷を詰めて藪漕ぎをして登り着いた、巻上げ装置跡まで行く。今回はここから観音山を目指す。所が巻上げ装置跡まで来たら、すぐ下に作業道が出来ていた。  地図を見ながら分岐のある作業道を歩く。観音山が近くに見える適当な所から藪を漕いで谷に降りた。藪漕ぎ距離は50メートル。   谷に降りると、なんとなくけもの道が続いているので、歩きやすい。  しばらく歩くと、水汲み場横の園地にたどり着いた。向こうに車が見えた。  ここからはいつもの「遺水観音山」の登山になる。 10.50分。 11.30分に観音堂に到着。砂山では休憩場所が無かったので、ここでゆっくりと休憩。  観音堂から上は、紅葉が終わってしまっている。   12.00時頃に頂上到着。展望あずま屋に誰も居ないので、独占して昼食。   1時間ものんびりしていて、同じ道を下山開始。水汲み駐車場より園地に降りて、一番奥より谷を進むけもの道を歩き出す。前方に林道が見えてきたら、適当に藪を漕いで作業道に登り着く。 何をするのか判らないが、作業道があちこちに広がっている。  巻上げ装置跡まで戻り、周回のように坂を降りる。ここも広く刈られていて、びっくりだ。  巨大煙突もむき出しになっている。     15.05分に駐車場に到着。   ■次回登山は、11/30「岩倉観音山」へ■ 2019年05月01日(水)11回 駐車場より「砂山」一周・時計回り 今日から年号が変わり、平成が「令和」に変わった。10連休のさなかであるが、特に変わった事もない。夕方よりお稽古に出掛けるので、それまでに記念に「砂山」を歩いてくる事にした。細かい雨が降っている。県道55線から入る道は工事をしていたようだが、今日はすんなりと入れて、トイレ棟も使える。すぐ横のシャガの畑が満開だ。11.40分。  遺跡の後ろ一面もシャガである。      遊歩道の案内矢印は、右に入り込むが、今日は反対周りの予定で、直進する。林道に大きな木が倒れ込み、ちょっと荒れた感じになる。 桐の木谷の池は干上がっている。ここから山道に入って行く。12.10分。    小さなスミレ チゴユリ コシアブラ    ガマズミ ツクバネウツギ ハンショウヅル  12.35分に頂上通過。木が茂って展望はゼロ。 すっかり新緑になった。      シャガ  一株だけの水芭蕉。 一面のシャガ畑。     傘を持って登ったが、邪魔くさくて差さなかった。カップラーメンを食べようと持ってきたが、座る場所が無く、13.40分に車に戻り着いた。車の中でポットのお湯を注いで、昼飯とした。 平成の終わりに、親子で表彰状を頂いた。ここに記録を残しておく。    2018年03月12日(月)10回 駐車場より「砂山」一周・時計反対周り  急に暖かくなった。今日は晴れるらしい。午前中でお稽古も終わり、山でお昼のランチにしようと、コンビニに寄り、「遊泉寺砂山」の駐車場を目指す。昨日遺水観音山に登った時、駐車場への道を覗き込んだが、雪はなさそうだった。12.40分に駐車場に到着。少し駐車場が除雪してある。トイレ寮は閉鎖中。  除雪してあり、ぶらぶらと歩き出す。しだれ梅の100本の梅園はまだ雪ノ下。2006.3月に植えたと書いてあるが、今年は咲くのか?。  道路に積雪が出てきた。今年初見の「フキノトウ」を発見。春だ。うれしい。しかしたったの一つだけ。  除雪がしてなく、雪の上歩くようになった。13.05分に遊歩道の分岐に到着。ここからは谷を登って行くので、残雪が多くてびっくり。頂上まで800mと書いてある。  足跡が無い。倒木が多い。時々膝まで踏み抜く。スパッツがはがれそうだ。谷が広くなってくると、何処が道だか判らなくなる。ストックはもぐって、あまり役には立たない。頂上まで500mを見付けて一安心。この先方向を変えて、坂を登り出す。  坂の途中に、頂上まで400mの標識。この坂の上に休憩所があるはずなので、そこで昼食にしよう。  14.00時に休憩所に登りつく。石のベンチがあり、日向ぼっこには最高。ゆっくりとパンをかじる。時々一人で歩いて居て寂しくないか?、と聞かれるが、自分としてはあまり寂しさを感じない。変かな?。  休憩所の先は急坂だが、距離が短くすぐ尾根上に到着。左に尾根を行くと、頂上まで200m。  14.30分に頂上到着。展望台と書いてあるが、木が茂ってきていて、ほとんど展望なし。  砂山と書いた標識を通ってゆく。右に、昨日歩いた遺水観音山が望める。  突き当りの谷を、左に降りてゆくと林道に降り着く。雪の多い林道を、ぽかりぽかりと踏み抜きながら歩く。腰が痛くなりそうだ。除雪がしてある地点まで出てホッとする。15.35分に車に到着。 ■活動時間 3時間9分 Ⓢスタート12.32→(3時間9分)→Ⓖゴール15.41 ■活動距離 3.4km ■高低差 139m ■累積標高上り/下り 359m/369m ■次回登山は、3/12「鳥越城山」へ■ 2017年01月02日(祝)9回 駐車場より「砂山」一周・時計周り 昨日元旦は「二堂山」まで歩いた。今日正月二日目。今日も暖かくて日差しが出ている。午後になってからちょっと歩こうと「遊泉寺砂山」へ行く。昨日と同じでポケットにミカンが三個。今年初めて登山靴を履いて、ストック二本で歩き出す。今日はいつもと反対周りで歩く予定。分岐を曲がらず通行止の方へまっすぐ歩いてゆく。    右側にある池を背中に、小さな谷を登り出す。尾根の上まで登ると「観音山(仏大寺町)方面」「の看板に出る。この先下ってゆく道の看板だが、完全に荒れ果ててしまっている。ここから尾根伝いに右へ登って行く。「砂山」の看板がある。この辺りが一番標高が高い頂上と思われる。    展望台を通るが、木が茂ってきていて、展望はほとんど無くなってしまった。展望台より方向を変えて静かな尾根道を行く。  「遺水観音山」が右手に透けて見える。   「ソヨゴ」の木に赤い実がいっぱい。 赤い色が目立つ。 赤いシキミの実。ツバキの花。アオキの実。     駐車場より分岐の間に、以前柵がしてあり畑があり野菜が植えてあったように思う。その場所が一面に拓かれて、「しだれ梅」の畑になっていた。看板に「しだれ梅・白20本、桃80本、2016.3」と書いてある。 他にも「シャガ」を一面に植えた場所もある。また駐車場に至る道の両側にも、いろいろと植えた畑が続いている。近々お花の名所になるかもしれないなー。 ■次回登山は、2017.01.04「遺水観音山」へ■ |

|

2015年12月15日(火)8回 駐車場より「砂山」一周 S女史より、ちょっと歩かないかとメールが入ったが、午前の予定を入れたのでと断ったら、午後からでも良いという。12.30分に「なかうみの里」で待ち合わせ。女史の母親が近くの「やわた病院」に入院したので、ついでにこちらに来たと言う。今「遺水観音山」に登ってきたのだという。まだ登り足りないからもうちょっと歩こうという。元気な人だ。 すぐ近くの「遊泉寺砂山」へ登ることにした。いつもの駐車場に車を置いて歩き出す。駐車場のトイレは、早くも閉鎖されていた。13.30分に頂上到着。コーヒーを点ててもらう。この頂上の少し先に「砂山」の標識がある。二十歳代にこの「砂山」へよく遊びに来ていた。その頃は本当に砂の山だった。どうも現在の姿とギャップがありすぎて、記憶が結びつかない。昔の写真があったので載せておく。 「緑の会」と云うサークルの「砂山」ハイキング。市街の方も、観音山の方もよく見えた。結婚前の奥さんも居る。私ももちろん居る。  その一年後の「砂山」。後ろは遺水観音山だ。ホヤホヤ新婚1ヶ月。  「砂山」は鉱毒のため、木が生い茂るまでに、時間が掛かると言われていたが、今はもう昔の面影はない。小松駅の裏から鉄道があったはずだ。 ●次項2015年83回登山は、12/19「岳峰」へ● |

|

2015年03月07日(土)7回 駐車場より「砂山」一周 この一週間は春探し。「寺尾観音山・鞍掛山」に続き、久しぶりの「遊泉寺砂山」へ春探しに来た。自宅より20分で遊泉寺銅山跡の駐車場に着く。9.35分。遊歩道を進む。辺りを整備中らしく、綺麗になっている。銅山の遺跡も見やすくなった。整備中で立ち入り禁止の看板が所々に在る。今年初めてのフキノトウを発見。春だ。      いつもの右に曲がる広い分岐に出た。林道は広くなり車も入れるようだ。何の気なしに、遊歩道を整備して歩きやすくなったと入り込んで歩いていたが、いつもと地形が違っていることに気が付いた。右手が開けて遺跡が在る筈だが、崖になってきた。初めて違う道に入り込んだと気が付いたが、ついでに先の方まで行ってみたら、林道は行き止まりだった。戻る。 いつもの右に曲がる広い分岐に出た。林道は広くなり車も入れるようだ。何の気なしに、遊歩道を整備して歩きやすくなったと入り込んで歩いていたが、いつもと地形が違っていることに気が付いた。右手が開けて遺跡が在る筈だが、崖になってきた。初めて違う道に入り込んだと気が付いたが、ついでに先の方まで行ってみたら、林道は行き止まりだった。戻る。入り込んだ林道の100mほど先に、いつもの分岐があった。ちゃんと標識も残っていた。この道はいつもの通りガタガタ道。右手に遺跡が残る。    突き当りより急坂を登る。ダンコウバイらしき花の芽があった。    11.05分頂上に到着。ここだけ杉の木の間に小松が見える。ベンチでポットのお湯でカップラーメンの昼食。   頂上から続く尾根に「砂山」の標示がある。どうしても若い頃の記憶と結びつかない。 花かと思って近寄ったら、どうもさなぎが入っている袋のようだ。他の山でも見掛けたことがある。色が綺麗な袋だ。12.10分に車まで戻る。誰も居ない山である ●次項2015年16回登山は、3/8富山県の「尖山」へ● |

|

2012年11月27日(火)6回 駐車場より「砂山」と「観音山」往復 日曜日は快晴だったのに、あくる日から大荒れ。今日もグーンと冷えた。北海道方面は大雪とか。それでも空いているのでS女史と低い山を目指す。今回は「砂山」から直接「遺水観音山」に登って来ようと云う予定。  10.40分。いつもの遊泉寺砂山銅山跡の駐車場に車を置く。雨は止んだ。いつもの通りのコースを歩く。よく整備されている。  急坂を登り、「巻き上げ装置跡」に着く。ベンチがあり「頂上まで200m→」の表示板がある。ここから尾根伝いに頂上を目指す。途中で大きなナメコを収穫。  11.30分。頂上からは小松市街の中心部が見える。我家もこの中に入っている。小さいボロ屋は見えるはずは無い。  11.35分、少し降ると「観音山方面」の看板がある。観音山が見える。  いつもは左に池の方へ降って戻るが、今日は右に観音山の方へ下りる。地図を見ると「観音山」の水汲み場あたりへ出るようだ。50年ほど前の若い頃降りた記憶がある。溝みたいな道を降りるが、誰も歩かないらしく、倒木と藪でガチャガチャ。ようやく下まで降りたが道が無くなった。下まで降りるとすぐいつもの林道に出ると思っていたのに、当てが外れた。もう一つの山が前方に塞がっていた。右は登りになるので、左に谷を降りるようにして、山の裾を周る。川を飛び越えたら、ようやくいつもの舗装道路に出た。右に少し歩いたら水汲み場に出た。12.05分。30分間ほど藪を漕いでいた。  昼食場所が無いので、観音堂まで登る事にした。12.40分、観音堂到着。雨が降りそうなので、扉を開け入り口に座って昼食。  昼食を済ませて、荷物を観音堂に残して頂上往復。登り15分。辛うじて海岸線が少し見える。黒い雲が雨を降らしながら、近ずいてきた。降り15分。雨ではなくみぞれが降り出した。  14.05分、水汲み場に到着。前に立ちはだかる山の、左の谷に道があるように見えるので、水汲み場下の「親水公園」を抜けて左の谷を登って行く。ここも藪漕ぎである。突き当りで右の尾根を目指す。尾根からその先の谷を降りると、朝の藪漕ぎ地点に合流すると読んだ。  ところが、尾根を登り切ったら、「巻き上げ装置跡」の立札が左の尾根の先に見えた。朝通った地点で、頂上まで200m地点だ。ちょっと呆気にとられた。14.30分。しかし雨が強くなるし、藪漕ぎともお別れ。また頂上に登り返し、観音山分岐を、今度は左に降りて池に出て、桐の木谷林道をぶらぶらと車まで一直線。 「砂山」と「遺水観音山」を一緒に登る計画は成功したが、予想通り藪漕ぎの連続。入り込む人は御用心。 |

|

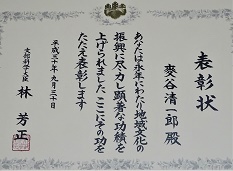

2012年02月25日(土)5回 駐車場より「砂山」一周 朝は雨が降っていたが昼頃止んだ。午後1時に「遊泉寺砂山」へ歩きに出かけた。帰ってからこの頃持ち歩いている、ソニーの携帯ナビの軌跡をを調べていたら、ホームページに載せていた地図の書き込み登山路が、全然間違えていたことに気付き愕然とした。一本谷を間違えていた。まことに情けない。まさかあの地図を見て遊歩道を歩かれた方は居ないと思うが・・・。訂正してまた載せておきます。今度は大体正確だと思います。コースはハート形になっていました。恋人と歩くと良いかも。 ここ2.3日突然に暖かくなって、雪がいっぺんに消えた。国道360の立ち寄り湯の「湧泉寺」の手前から県道55に入り、鑓水観音山の方へ走ると、鵜川町のはずれに「遊泉寺銅山跡」の標識→が出来た。去年はその先で除雪が無かったので歩いた。今年も行き止まりを覚悟していたら、なんと農道の雪が全部消えていて、突き当りの駐車場までなんなく入り込んだ。   カンジキだけ持って13.05分、雪の無い林道を歩きでしたら、分岐手前で急に残雪が増え、分岐でカンジキを履いた。分岐からは足跡が全然ない。 見た事のない動物の足跡がある。初めて見た。一つ一つにお尻の跡がある。何だろう?。(よくよく考えたらウサギの足跡が、段々溶けてこんな形になったようだ)  一年前の同じ頃に歩いた時、右に行こうか左に行こうか迷って、引き返した地点に出た。巻上げ装置跡である。  今回もここで迷うかなと思っていたら、矢印の付いた「頂上まで200m」の標識が在った。去年は無かった。ここから尾根を左に進む。地図を見ていたらこの尾根は、小松市と能美市の境界線だ。展望台までに2.3の瘤がある。どれが頂上か判らない。 展望台からは小松の街並みが見える。  展望台から降りて尾根を先に進むと「砂山」の標識がある。どうも若い頃の記憶と合致しない。右手に雑木の間から「遺水観音山」がみえる。よく観察したら頂上あずま屋が見えた。   尾根を段々降りると分岐に出る。順路は左に谷を降りてゆく。右は「観音山(仏大寺町)方面」の標識がある。観音山が見える。一度歩いて見ようかな。  左へ降りると林道に着く。前に池が在り「銅山街の水源地・桐の木谷(キンノキダン)の堤」の標識がある。ここまでくれば、あとは駐車場まで一直線の林道だ。 15.25分に駐車場到着。 駐車場の看板に、「現在地より遊歩道分岐まで0.8km。遊歩道一周1.5㎞、60分」と書いてある。誰ひとり歩いていない、足跡の無い遊歩道でした。 ▲次回登山は、2012/02/29「おくりび山」▲ 2011年02月08日(水)4回 駐車場より「砂山」途中敗退  運動の為に歩いているので、なるべく暇があると飛び出すことにしている。今日は一人なので危ない所は行きたくない。寺井の和田山でもと思ったが、雨が降っていないので、「砂山」に出掛けた。表通りから砂山の方へ入ったら、すぐ除雪がしてなくて行き止まった。ここに車を置く。除雪の山を越えて、足跡のない道を歩き出す。10.30分。50m程歩いて、あんまりゴボルのでカンジキを着けていたら、男が一人スノーシュウを着けて追い越して行った。  10.50分、駐車場のトイレに着いたら、冬季の為閉鎖中の札が下がっていた。追い越して行った男は、山を歩くのかと思ったら、「コマツ」の記念碑を一回りして帰って行った。やっぱりこの山は、一人で歩くのが似つく山なのだな。  林道を歩き出したら、横の側溝があふれて、林道が川になり、雪が解けている場所がある。カンジキを外すと、また着けるのが邪魔くさいので、そのまま進む。11.20分に分岐に到着。  分岐からは雪が多くて、木が多数倒れていて歩きにくい。林道の跡もはっきりとしない。  ようやく、林道らしき所が終わり、左にカーブして登って行く。細い場所がある。 12.30分、頂上と思われる地点に着いたが、どうも違うようだ。ここからは右にも左にも行ける。たぶん右に行くのだろうと思ったが、標識も無いし、疲れたし、どうしょうかと考えていたら、雷が鳴った。今日は一人なので心細いので、これで戻る事にした。    雪は深いが、膨らんだ木の芽があった。 前回見付けられなかった「レンガ造りの巨大煙突・高さ20m直径2.5m」の標識があったので、山すそを探したら、上の方にそびえていた。以前は蔦に覆われ、緑の煙突だったが、今は茶色の煙突である。 2009年09月16日(水)3回 駐車場より「砂山」一周  お天気が良い。午前中が空いたので、ほんとに近くの 「砂山」にS女史を案内する。ほとんど誰も知らない山だろう。我々年寄り向きの山だ。9.00に登り口に着く。  「ベニバナボロギク」が咲いている。私の知らない花は彼女が全部ネットで調べてくれる。ところでレンガ積みの煙突があったはずだが見当たらない。どうなったのかな。  頂上は雑木林の中の高み。小松市の方が切り払われていて、少し展望がある。  これは「ネジバナ」  同行者がいる砂山歩きは初めてだ。  途中に「遺水観音山」に下りていく道が分岐しているが、木の枝で入り込まないにしてある。覗いても藪で入り込めないようだ。若い頃ここから観音山に登った記憶がある。 この白い花は「ノブキ」というらしい。ぐるりと回って林道に降り立った。以前はそこに池があったはずだが無かった。干上がっていた。 このあと「阿稜山」に周る。 2007年06月16日(土)2回 駐車場より「砂山」一周  ササユリでも咲いていないかと、小松遊泉寺銅山跡の遊歩道を歩きにゆく。自宅より車で15分、昔は小松駅より遊泉寺までの電車があった。銅山の精錬滓を廃棄して出来た砂の山で、我々は「砂山」と呼んでいた。本当に禿げた砂山で現在の緑の山が想像出来ない。駐車場まで来て驚いた。駐車場が広くなり、舗装してあり、立派なトイレが建っている。バイオトイレだそうでますますびっくり。  15.45分歩き出す。案内板に拠れば、駐車場より0.8kで遊歩道入口、遊歩道一周60分と書いてある。「ドクダミ」が咲いている。「ヘビイチゴ」の赤い身がいっぱい生っている。  16.25分展望台に着く。小松の平野が遠望できる。南の斜面の木が切られており遺水観音山の方面が見える。鉄塔が見えるので観音山頂上ではなさそうだ。  展望台から少し歩いた尾根に「砂山」の立札があった。昔の禿げた頂上は此処だったのだろうか。 16.30分に遊歩道が観音山への分岐に出た。右に観音山方面と書いてあるが、歩く人が居ないようで荒廃している。左に折れて段々下ってゆくと、お目当ての「ササユリ」が一本だけ咲いていた。  「ショウマ」が咲いている。池のある林道に降り立ち、ぶらぶらと駐車場まで歩く。17.05分到着。 誰にも遇わない遊歩道でした。 2006年07月25日(火)1回 駐車場より「砂山」一周 新聞に小松製作所のОB達が、小松の遊泉寺銅山跡の砂山の、遊歩道の整備と補修をした、と載っていた。この「遊泉寺砂山」は、我が青春の甘い想いでの場所である。私の二十歳の頃は小松より、今の国道360号線沿いに遊泉寺まで電車が通っていた。折からフォークソング全盛期、オンチの会とか、仲間の会とか、緑の会とか、サークル活動も全盛期。仲間を集めては電車に乗って、この遊泉寺砂山に遊びに来てきて、歌を唄ったりフォークダンスをしたものだ。家内と知り合ったのもそんな中であるし、二人だけでデートに来たこともある。砂山は、銅山の精錬滓を廃棄して出来た「砂の山」であった。今でも、禿げた砂でザラザラした丘、だったと記憶している。すぐ後ろは「遺水観音山」で、ついでに登ってきたこともある。  新聞記事を見て、50年ぶりに歩きに来て見た。梅雨の末期九州地方は大変だが、今日の北陸は降っていない。 自宅より15分で「遊泉寺ハニベ岩窟院」の前を通る。大仏を建てたいのが悲願で、大仏の頭だけがある。最近院主が警察沙汰を起こしている。立派な腕があるのにもったいない。前を通り真っ直ぐ鵜川の町を通り抜けると、案内看板があり、遊泉寺銅山の記念碑と駐車場があった。  記念碑によれば、1807年に創業、藩政時代は加賀藩の有力な財源であった。明治に入り土佐藩士の竹内綱に採掘権が渡り、その長男竹内明太郎(吉田茂元首相の実兄)が経営にあたった。小松まで軽便鉄道を引くなど最新の経営で、大正の頃は家族とも5000人が住み、小学校、病院、郵便局まであったが、鉱脈不足や第一時大戦後の不況などで、大正9年に閉山。銅山の私設鉄工所が現在の「コマツ」株式会社小松鉄工所である。 ようやく「砂山」と「コマツ」の関係が判り納得。  林道を800mほど歩くと道が二股に分かれ、案内図に従い右に入る。砂山には関係なく緑ぎっしりである。  右手に大煙突が見えてくる。レンガで積み上げたようだが、今は蔦に覆われ緑の煙突である。この先で林道は終点になり、登山路は階段ののぼりとなる。尾根の上まで登ると道は左に曲がり林の中を緩やかに登ってゆく。昔の砂山のイメージは少しも残っていない。まさに緑の里山になっている。  やがて前方を切り開いた展望台に出る。ここが頂上らしい。小松市の中心街方面が見える。歩き出して35分だ。  一休みして下山に掛かる。道は右に折れ谷を下ってゆく。しばらくで林道に降り立ち、横に池がある。昔の鉱山町の水源地跡との事である。林道を左にぶらぶら下がると、分岐地点に出て車までたどり着く。案内板に一周60分と書いてあるが、感慨にふけって歩いたので80分近く掛かった。  誰にも遇わない、静かな時間だった。 この白黒写真は我が妻君である。日付けが入っているので結婚ホヤホヤと判る。結婚後1ヶ月に、ここ砂山で撮った写真である。計算すると44年前の事である。 その妻君も病気で亡くなって、もう1年半も経っ経ってしまった。 |