2005.04.より登山順

2005.04.より登山順

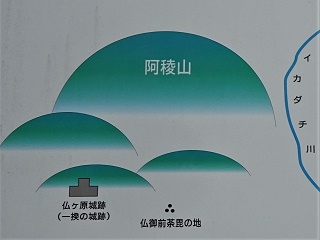

| [加賀 55] 阿稜山 121m (小松市原町) [加賀] 中海山 110m (小松市中海町) |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

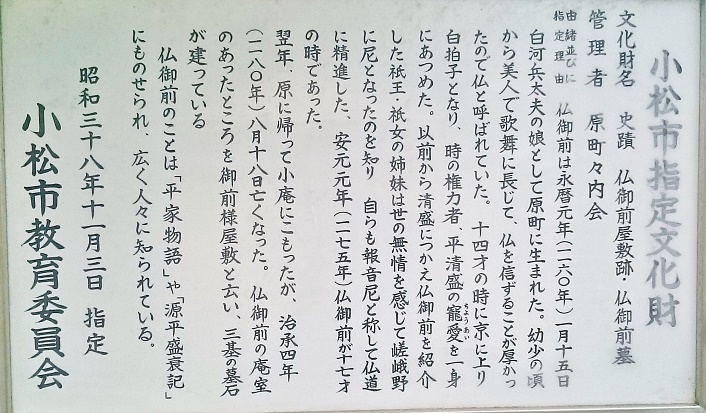

| 第18回 2025.04.02. 赤穂谷温泉の先より「中海山」。降りは中海町「寳生寺」 第17回 2025.03.15. 岩渕町岩渕城跡入口より登り、鉄塔より降りる。 第16回 2024.03.07. 鉄塔巡視路より登り、「阿稜山」。降りは岩渕町「岩渕城跡入口」へ降りる。 第15回 2023.03.25. 岩渕町岩渕城跡入口の黄色い標識より登り、「阿陵山」。鉄塔より降りる。 第14回 2022.03.23. 赤穂谷温泉の先より「中海山」。降りは中海町へ。 第14回 2022.03.23. 中海山から降りて、原町「阿陵山」を往復。 第13回 2020.05.07. 原町の佛御前荼毘の地より「阿稜山」に登り、鉄塔へ降りる。 第12回 2019.01.23. 岩渕町岩渕城跡入口の黄色い標識を登り、「阿陵山」三角点頂上往復。 第11回 2018.05.03. 原町の佛御前荼毘の地より「阿陵山」登り、鉄塔へ降りる。 第10回 2017.02.18. 岩渕町岩渕城跡入口の黄色い標識を登り、「阿陵山」三角点頂上より鉄搭を降りる。 第09回 2016.03.20. 赤穂谷温泉の先より「中海山」往復。 第08回 2015.03.28. 原町の仏御前荼毘の地より「阿陵山」登り、鉄塔へ降りる。 第07回 2013.11.28. 阿稜山付近の三角点探し。阿稜山は登らず。5日後に「阿稜山」に登る。 第06回 2011.03.09. 赤穂谷温泉の先より「中海山」往復。寶生寺の裏山散策。 第05回 2010.12.04. 赤穂谷温泉の先より「中海山」往復。 第04回 2010.03.13. 鉄塔より直接藪漕ぎで「阿陵山」城跡往復。 第03回 2009.09.16. 原町の仏御前荼毘の地より「阿陵山」往復。 第02回 2009.03.08. 原町の仏御前荼毘の地より「阿陵山」往復。 第01回 2008.12.10. 原町の仏御前荼毘の地より「阿陵山」往復。 |

||||||

|

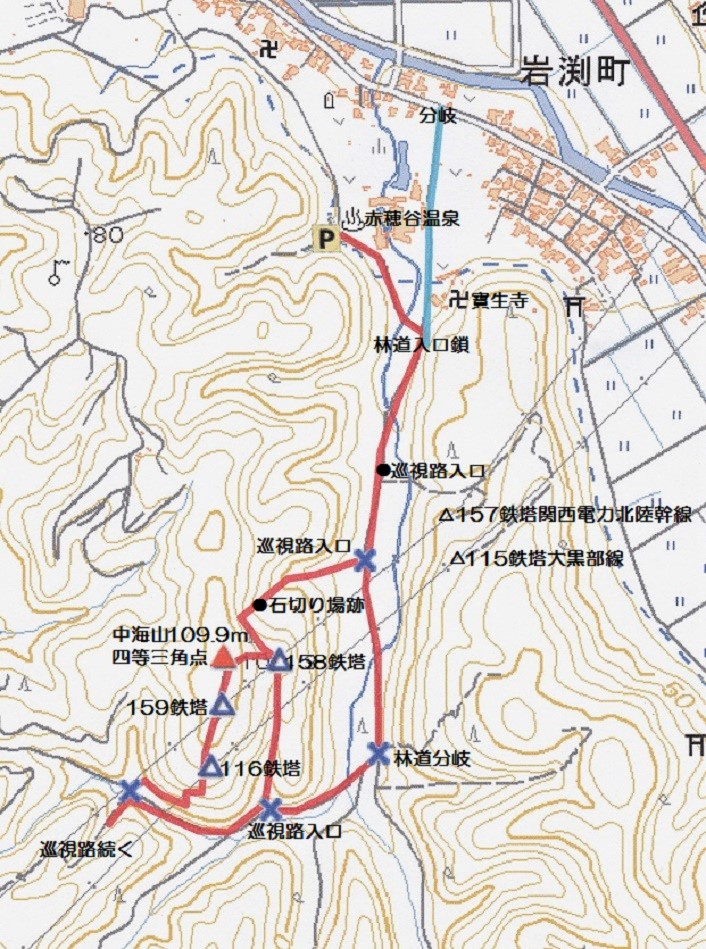

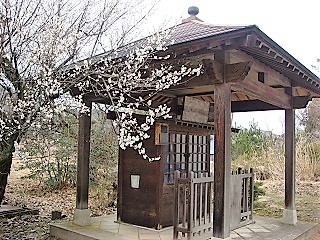

2025年04月02日(水)18回 「中海山」-「宝生寺」散策 この間「阿稜山」に登った。今度は国道を挟んだ反対側にある「中海山」に登る。赤穂谷温泉の裏山の頂上にある三角点の点名が中海山なので、この山を「中海山」にしている。中海山を一周して、登山口にある「五鈷山・寳生寺」の山の上まで登った。 介添人S女史と「なかうみの里」で待ち合わせ。すぐ近くの「赤穂谷温泉」の前を通り、「寳生寺」の前を通ると登山口の林道がある。車を置く場所が無いので右に折れて200m位の道の広い所に車を置く。 赤穂谷温泉の丁度裏側だ。靴を履いて林道を戻る。地元のおばさんと同行。山菜はまだ出とらんぞ、とおっしゃる。10.20分。 鎖の掛かる林道に入る。この辺りは水害のあった所。大丈夫かな。 倒木はあるが、道はしっかりとしている。 オウレン ネコノメソウ今年初見 スミレ この辺りに「関西電力大黒部幹線」と「関西電力北陸幹線」の二本の送電線が並行して通っている。 道路右側の赤い火の用心が、送電線巡視路の入口である。237とか書いてある。 何とか道は続いている。 石切り場の跡かな? 穴の間に急階段が付いている。 十字路の分岐に着く。左に「関西電力北陸幹線158鉄塔」がある。 ここから鉄塔の反対側の山に登る。タムシバが咲いている。 一番高い所に三角点がある。 「4等三角点・点名は中海山・標高は110m」。ここが中海山の頂上である。 少し先に降りると「関西電力北陸幹線159鉄塔」。 タムシバ満開。 タムシバとヤマザクラ。 送電線の下は木が刈ってある。送電線は南に続いている。 タムシバ ヒサカキ クロモジ今年初見 先の方に並行する「関西電力大黒部幹線116鉄塔」が見える。あそこ迄降りると白山が見えるが、曇ってきたから行くのは止めとこう。159鉄塔の下で昼食。12.15分。 タムシバとヤマザクラに囲まれて、お花見昼食。ホットコーヒーも頂き最高。 下山開始。三角点まで戻り、ここから尾根を進む。巡視路は無いが藪は薄い。尾根から降りないよう進む。 竹藪の中を進むと、竹藪の林道に出る。 左に建物の廃墟がある。右に林道を降りる。 ガマズミ クロモジ カンスゲ ヤマザクラ ウリハダカエデ ヤマブキ ? フキノトウ バッコヤナギ ? ネコノメソウ ウメ バッコヤナギ ? 林道をずーっと歩いて、もうすぐ車を置いた場所に着く。 車に乗ってすぐ近くの「五鈷山・寳生寺」の駐車場に移動。 以前に参拝したがよく覚えていない。S女史が朝あった地元のおばさんからこのお寺の話を聞いたらしい。 弘法大師の銅像がある。能登半島地震復興支援記念として、弘法大師の持ち物「五鈷」の新しい石碑がある。 弘法医師にゆかりのお寺らしい。 弘法大師像の後ろの祠に大日如来座像。 弘法苑之霊場の標柱。 境内至る所に仏様観音様 地蔵様もある 正面の石段を登って見る。 いろんな花が植えてある。 シキミ ユキワリソウ アセビ キクザキイチゲ今年初見 クリスマスローズ フクジュソウ 上へ上へと階段を登る。 頂上らしい。この間歩いた阿稜山も見えた。 奥之院みたいな社殿。「来光白龍明神」 下山開始。どこにも観音様仏様でいっぱい。 有難うございました。いろんな花が咲いていて大変良かったです。駐車場で靴を脱ぎ自動車で移動。 今度は軽海町の高台の、中海中学校の裾野の「片栗山」に寄る。山裾に墓地があり、その上の斜面が片栗山として整備されている。斜面に少し道があり、案内板がある。道が細くて駐車場所が無い。ちょっと覗いて来る。 キクザキイチゲ 晴れているので、カタクリの花は、ピンと花びらを後ろに跳ね、とても恰好が良い。 今日は、いろんな花が見られて楽しい徘徊でした。 ■次回登山は、4/4「兼六園花見」へ■ 2025年03月15日(土)17回 城跡入口-「阿稜山」-鉄塔 「仏御前の里」小松市原町の「阿稜山」に春探し。原町の背後の山が「阿稜山」である。 原町の手前の農道の三差路に車を置く。今日は金沢2人と小松2人の4人パーティ。目の前に「岩渕町・西光寺谷」の黄色い標識。9.50分。 柵を開け閉めして入ると、すぐ中に「岩渕町・岩渕城登り口」の標識。 荒れた谷道に「オウレン」 荒れた谷道。 「オウレン」 毎年「コバイモ」を見に来ている。 「コバイモ」まだ小さくて花が開かず、上を向いている。 1番大きな「コバイモ」はこれ。花も下を向き、もうすぐ開きそうだ。 谷の右側の尾根が低くなり、谷道がさらに荒れてきて大きな杉が横たわる。赤い布に誘われ右の尾根に登る。 尾根には「仏御前荼毘の地」からの道があり、昔はよく通った。今は尾根道は荒れている。床が道か判らなく適当に。皆に置いて行かれて、谷に降りる場所が判らず少し進み過ぎたようだ。戻りながらウロウロしていたらS女史が迎えに来た。 谷道に井戸跡らしき物があると頂上近い。谷を忠実に詰めてくるとこの井戸に出る。一度尾根に登ったら迷ってしまった。 井戸の反対側に登ると三角点がある、「3等三角点・点名は高山・標高は123m」。ここを阿陵山の頂上にしている。11.40分。 三角点は風が通り寒いので、先へ進み風の通らない窪地で昼食。 今日も御馳走が並ぶ。有難うございます。乾杯。 コーヒーも頂いて下山開始。大きな椿の木だが花は一輪しか咲いていない。 広い場所での下山コースの取り方が難しい。道が無いので遅れないように必死に付いてゆく。 送電線鉄塔に降りる予定。鉄塔が二つ見えてどっち? 完全に道は無いが、何とか鉄塔に到着。 「関西電力大黒部幹線112番鉄塔」に到着。鉄塔の下に走ってきた車道。 「マンサク」を今年初見。 枯葉が残っている木にマンサク。 春にまず咲くから「マンサク」 「ヤマザクラ」も咲いている。 ここから下までは「鉄塔巡視路」がある。田んぼまで降りると置いた車が向こうに見える。14.10分。 金沢の二人はこの地が初めてなので、原町の中を少し周る。白山神社の前に大きな駐車場。 「仏御前の里のご案内」 「原町史跡マップ」 国道筋にある「仏御前屋敷跡・仏御前墓」 2.3日前より体調がおかしかった。今日も辛かった。身体が痛くて眠れず、翌日曜日の朝早く小松市の救急に駆け込み治療を受けた。帯状疱疹かと思ったが、背中の湿疹に毒が入り大きく腫れていた。歳を取ると何が起こるか解らない。早く治ってくれないと弱るなー。 ヤマップの記録だが、スタート地点が途中になっている。G地点より谷道に入り、谷道の途中から尾根に登り、S地点となる。 ■次回登山は、3/29「清水山へ 2024年03月07日(木)16回 鉄塔巡視路より「阿稜山」-城跡入口 農道の山裾に、「2015年全国植樹祭・記念樹さくら」が一本。 もう咲いてる。普通のさくらでは無い様だ。 昔は斜面の上が開墾されていて、木の苗が植えてあった。 さらに農道を小松の方へ戻り、送電線の下を過ぎた辺りに入口がある。 柵を開け閉めしてこの標識を入る。赤い標識で関西電力の物である。 プラスチック階段がある。 鉄塔が見えてきた。 マンサク。今年初見。 「階段がある・大黒部幹線・112番」の鉄塔。登って来た方面。 ここから完全に道は無い。とにかく歩きやすい所を上を目指す。 平地みたいな山なので、とにかく下りないように高い所を目指す。 ヤマップの無い頃はいつも迷っていた。 松にもキノコが生えるのだな。 この時期、あまり藪が無いので有難い。 突然に黄色い標識が見えてきた。三角点ピークに到着。11.00時。 「3等三角点・点名は高山・123m」。ここを「阿稜山」の頂上としている。平らな山なのでここが最高地点では無いように思う。「阿稜山」の名前は、原町入口の案内板に山として書き込んである。昼食。 昼食後下山開始。三角点の後ろは崖になっている。崖を降りると谷が右に降りている。谷に井戸跡みたいなものがある。いつもこれが目印となる。今日はこの谷を降る。谷の左側の尾根の上に「仏御前荼毘の地」からの道が通る。井戸跡を目当てに谷に降りる。 谷道にコバイモが咲く。大分荒れているぞ。 お目当ての「コバイモ」が出てきた。まだ小さい、小さい。 カンアオイ オウレン キクザキイチゲ コバイモ コバイモ 小さくて閉じた花が多い。 コバイモ 開いたものもある。 オウレン もう谷も終わりだ。 農道に置いた車が見えてきた。 ■次回登山は、3/11「霊宝山」へ■ 2023年03月25日(土)15回 城跡入口-「阿陵山」-鉄塔巡視路  S女史と「阿陵山」を登る。待ち合わせの「なかうみの里ロードパーク」より、目の前に「阿陵山」の丸いピーク。中腹に鉄塔が一本。右の山裾より頂上に登り、あの鉄塔経由で戻る予定。  原町の手前、山裾の農道の三差路に車を置く。  目の前に金網戸のある登り口がある。「岩渕町西光寺谷」標識があり、少し入ると「岩渕町・岩渕城跡入口」の標識。  谷を登って行く。  少し荒れている。去年ここで「コバイモ」を一本だけ見付けた。 今年もコバイモを見付けた。小さい「コバイモ」が何本もあった。     また谷道が荒れてきた。ピンクテープが右の尾根に登るように付いていた。尾根には原町より「仏御前荼毘の地」経由の遊歩道が通っている。谷道が荒れてきたので、ここから尾根道に登る事にした。  30mほど登るとすぐ尾根に着く。少し登ると阿陵山が見えてくる。尾根道は右から大きく回り込む事になり、谷道とは遠まわりになる。 オウレン ミヤマシキミ カンアオイ     広い尾根で何処でも歩ける。ピンクテープがある。 タムシバ タムシバ クロモジ     広い尾根。いつも方向が判らなくなってうろうろする。ピンクテープで歩いている・  横切る小さな谷に井戸跡のような物を見付ける。いつもこの井戸跡が目当てになる。  井戸跡の向かい側が三角点頂上。左側のテープから登る。  三角点横で昼食。「三等三角点・高山・120m」。展望は無いが気持ちの良い空間。昼食を済ませて鉄塔の方へ下山開始。ピンクテープがあったので、適当に降りる。何処でも歩ける。 ん ? ん ? ツバキ     広い尾根でどこでも歩ける。  ピンクテープの下の赤いテープは、昔自分が付けた物の様だ。  ピンテはいつの間にか無くなった。いつも途中で道が判らなくなり、植林地を降りたり、反対側の林道に降りたこともある。今回は何とか「関西電力大黒部幹線112番」にたどり着いた。  登って来た方の岩渕町の方へ鉄塔巡視路を降りる。 ショウジョウハカマ ヤマツツジ ミツバツツシ    ヤマツツジとタムシバ シュンランも在った。     プラスチック階段を降りると山裾の農道。柵を開けて農道に降りる。  農道に桜が咲いていた。「2015.第66回全国植樹祭記念樹さくら」の標識。以前、鉄塔へ行けず植樹帯を通ってここに降りた事があった。 向こうに置いた車が見えてきた。 ■次回登山は、3/29「倉ヶ岳山麓」へ■+ 2022年03月23日(水)14回 「中海山」  近くの山を健康徘徊。S女史と「なかうみの里」で待ち合わせ。すぐ近くの赤穂谷温泉の前を通ると、突き当りに林道がある。鎖が掛かっている。ここを入るのだが車は置けないので、右へ200mほど進むと道の広い所がある。赤穂谷温泉の裏に当たる。 近くの山を健康徘徊。S女史と「なかうみの里」で待ち合わせ。すぐ近くの赤穂谷温泉の前を通ると、突き当りに林道がある。鎖が掛かっている。ここを入るのだが車は置けないので、右へ200mほど進むと道の広い所がある。赤穂谷温泉の裏に当たる。 林道へ入る。10.30分。  左の分岐地点に赤い標識。「大黒部幹線№115」「北陸幹線№157」の鉄塔へ上れるようだ。  さらに進むと今度は右側に「北陸幹線№158」の赤い標識がある。ここを入る。  突き当りの尾根が近づいた。  御練斜面に石切り場のあとと思われる穴が幾つも見える。その間に尾根に登る書いた線がある。上がると「ヤマザクラ」が咲いていた。 ヤマザクラ クロモジ     すぐ横に「北陸幹線№158」の鉄塔がある。その先の鉄塔「№159」が見える。  「№159鉄塔」の方へ登る。  登り着いた林の中の、なだらかなピークに三角点がある。私はここを勝手に「中海山」の頂上にしている。  12年前に提げた三角点探訪「中海」がまだ残っていた。  「4等三角点」、点名は「中海」、標高は「109.94m」  すぐ近くの「北陸幹線№159」へ行く。送電線の下が刈ってある。  「北陸幹線№159」に到着。並行している「大黒部線幹線№116」が見えて巡視路が続いている。  「大黒部幹線№116」まで来たら「白山」が見えて嬉しい。  鉄塔からは白山に続く山も見える。この巡視路はこの先林道まで降りれるが、今日は初めての道を降りる予定で三角点まで戻る。  海の見える所がある。 タムシバ マンサク     今日の下山は、三角点から北側に延びる尾根を降りる予定。道は無いが中海町から林道が近くまで来ている。藪に突入。初めてのコース。  藪は薄い。高低差のあまり無い広い尾根。目印に千社札一枚張る。  竹藪が見えてきた。道らしい物が現れた。  地図に載っている林道に到着。何か建物が見えた。林道を降りる。昔は電波塔みたいなものが今は無いようだ。  中海町近くまで降りてきた。この山裾の道は車を置いた所まで続いている。今日はこれから向こうに見える「阿稜山」に登る予定。  置いた車が見えてきた。そのまま車で原町まで移動。12.15分。 ●続きの「阿稜山」は下の稿へ● 2022年03月23日(水)14回 「阿稜山」  国道360号線沿いにある小松市原町の、入口の「原町町内案内板」に「阿稜山」が書き込んである。下に「仏御前荼毘の地」「仏ヶ城跡」の記入もある。今日は仏御前荼毘の地から仏ヶ城跡に登り阿稜山に登る予定。  案内板から町に入ると、民家の間に「仏御前墓参道」の標識があり、車を置く。12.30分。  一直線に進むと山裾の杉林の中に「仏御前荼毘の地」が見えてくる。平家物語に語られる、清盛に可愛がられた白拍子仏御前はこの町の出身。出家して戻ってきた。  美貌ゆえに村の男たちが騒ぎ、女房達にねたまれて阿稜山誘ひ出され殺された、という話が伝わる。ここがその荼毘の地で、お墓と云われる。ここから登山開始。初めて登った14年前には、遺跡の右後ろに「仏ヶ原城登り口」の標識があった。  今は標識は無く、もちろん道も無い。紫の布切れが下がっている。  斜面をトラバース気味に斜めに、尾根の一番低い所を目指して藪を漕ぐ。  尾根の上の鞍部に到達。昔は「←仏ヶ原城・岩渕城→」の標識があった。左の仏ヶ原城跡には何も無し。右に登る。  広い尾根になり、。腹が空いたので昼食。13.00時。  地図を眺めて三角点の方へ進む。回り込んで右の低い谷に井戸跡らしきものを見付けて安堵。これは見覚えがある。  その先の坂をよじ登り、左側から回り込むと三角点がある。  ここが「阿稜山」の頂上。「三等三角点」、点名は「高山」、標高は「120.41m」。  展望は無し。「岩渕町・岩渕城跡」の標識。原町の隣の岩渕になる様だ。下山開始。井戸まで戻る。  阿稜山は何度も登って居る。最近は町はずれに「岩渕城跡入口」の黄色い標識を見付けて、そこから登る。登りの谷筋はこの井戸まで一直線である。  その谷道を降りる。道らしいものがかすかにある。 ツバキ オウレン キクザキイチゲ     「コバイモ」を一輪だけ見付けたぞ。久しぶりの御対面。  山裾の農道迄降りてきた。「岩渕町・岩渕城跡入口」の標識。  「岩渕町西光寺谷」標識から道に降りる。  原町町内案内板の反対側に「仏御前屋敷跡」がある。 ■次回登山は、3/27小松「清水山」へ■ 2020年05月07日(木)13回 原町-「阿稜山」-鉄塔  一応は「能楽囃子太鼓方」の端くれとして、少しお弟子も居たが、コロナ騒ぎで能楽堂が閉鎖。今年の発表会も取りやめ、お稽古も中止せざるを得なくて、ゴールデンウイークが済んでも、毎日が休日である。今日も近くの「阿稜山」に健康登山単独徘徊に行く。「岩渕城跡」が頂上である。町はずれの農道に車を置く。今日はここから登らなくて、「佛御前荼毘の地」から登る予定。 一応は「能楽囃子太鼓方」の端くれとして、少しお弟子も居たが、コロナ騒ぎで能楽堂が閉鎖。今年の発表会も取りやめ、お稽古も中止せざるを得なくて、ゴールデンウイークが済んでも、毎日が休日である。今日も近くの「阿稜山」に健康登山単独徘徊に行く。「岩渕城跡」が頂上である。町はずれの農道に車を置く。今日はここから登らなくて、「佛御前荼毘の地」から登る予定。 国道わきの「佛御前屋敷跡・佛御前墓」に参る。所で、この原町の佛御前を主人公とした「仏原」という能楽がある事はあまり知られていない。  「阿稜山」も誰も知らない山だが、案内板には山の名前が書いてある。  町へ少し入ると「佛御前墓参道・300m」の標識がある。屋敷跡と共にここも墓と言われている。  突き当りに「佛御前荼毘の地」がある。石仏と五輪塔がある。  12年前に初めてここから登った時、「仏が原城跡」と「岩渕城跡」の登り口の標識があった。今は朽ち果てて何もなし。  誰も登らぬようだ。テープを頼りに尾根の上まで登る。ここにも標識があった。記憶を頼りに左の「仏が城跡」まで往復。何もなし。  今度は「岩渕城跡」の方へ登って行く。広い斜面になっても、左側の崖から離れないように歩く。タブレットのヤマップ地図が頼りである。左の堀跡みたいな所に「井戸跡」みたいな大穴を見付ける。  この井戸跡の、向かい側の小山が「岩渕城跡」である。三角点がある小さなピークである。ここまで歩いて来た広い小山は、三角点地点よりも標高が高い様だ。座り込んで昼食。

降りは鉄塔の方へ降りる予定。地図を眺めて降りてゆく。なだらかな山で、どちらを向いても歩ける。あっちへ行ったりこっちへ行ったり。  赤いテープは昔自分で付けたものらしい。  木を刈った地点に出た。鉄塔まではまだ遠い。昔あの鉄塔から三角点まで登った覚えがあるので、鉄塔までと思ったが、疲れたので伐採斜面を降りた。  うまい具合に獣除けの柵に扉があり、外へ出ることが出来た。農道に置いた車が見えてきた。 ■次回登山は、5/8加賀「小松火燈山」へ■ 2019年01月23日(水)12回 赤穂谷温泉より「中海山」三角点 冬は荒れなければ健康の為、ごく近くの里山を歩く事にしている。今日は「なかうみの里」でS女史と待ち合わせて、「虚空蔵山」を歩く予定だったが、その前にこの駐車場から見える「中海山」の三角点を確認してくることにした。赤穂谷温泉の前の突き当りの林道はいつも鎖が架かっている。右に温泉の裏の方へ回り、道の広い所に車を置く。リュックは置いて、タブレットだけ持ち長靴履く。  林道を歩きだし、いつもの赤い関西電力の巡視路標示より入る。道はガタガタなので、20mほど手前の作業道より入り込む。突き当りに石切り場の跡らしい処を左の階段を登ると鉄塔に出る。左に急な坂を登ると三角点がある。   4等の小さな三角点で、点名が中海なので、ここを勝手に「中海山」と称している。 鉄塔より戻って三角点を撮影。14.53分。

三角点の先を、巡視路を辿って行くと、鉄塔を二つ過ぎ段々と降りになり林道に降り立つ。 左に林道をぶらぶらと戻ると、もとの場所に出る。 ここで相談して、ついでにすぐ向かいの「阿陵山」の三角点も確認して来ようという事になった。ここから5分ほどで登り口に着く。 2019年01月23日(水)12回 岩渕町より「阿稜山」三角点往復  上の「中海山」の項より続く。 「中海山」より降りてすぐに「阿陵山」の岩渕町の登り口に移動。長靴を履いたままで車で移動してきた。前回と同じ所から登り出す。11.00時。谷道で倒木がゴロゴロ。荒れたような感じ。頂上近くの広場で前方の谷を登るか、左に分かれた谷を登るかちょっと迷う。タブレットを出して確認すればよかったが、直進してしまった。  三角点は最高地点に無い。原町から登る最高地点に登り着いたようだ。左に回りながら少し下がって行き、井戸の跡のようなものを見付けて、遠回りしたが無事11.35分に「阿陵山」の三角点に到着。  持ってきた山名札を提げる。下りは井戸のある谷を降りたら、登った時に迷った地点に合流。

12.05分に車に到着。 少し雨模様になってきたが、すぐに今日の目的地「虚空蔵山」に向けて車を走らす。 続きは「虚空蔵山」へ 2018年05月03日(木・祝)11回 原町より-「阿稜山」三角点-鉄塔 ゴールデンウィークの後半は雨で幕開け。里山歩き三昧を考えていたのに残念だな、と思っていたら昼過ぎから雨が止んできた。新調山札を持って、すぐ近くを歩きに行く。  どこから登ろうかと考えたが、久しぶりに「佛御前の荼毘の跡」にお参りして、その裏の道を登ろうと考えた。原町に入り込み道の広い所に車を置き、佛御前墓参道を入る。町角に標識あり300mと書いてある。一本道で墓に突き当たる。14.50分。  墓の裏の山に入る道は、荒れ果て標識も無く記憶を頼りに登ると尾根に出る。左の高みが仏ヶ原城跡であり、右に進む。尾根の間は獣道があるが、広い場所になるとどこでも歩けて、方向が判らなくなる。  あちこちに小山がある感じで、どれが三角点ピークか判らない。タブレットの三角点マークをめがけてあちこちうろうろ、15.35分にようやく三角点到着。見晴らしなく、天気も良くないのですぐ下山開始。  最近認知症が進み、新調山札を提げに行ったのに、また持ち帰ってしまった。あほ馬鹿※。三角点から鉄塔の方へ降りようと思うが、なだらかで広いので方向が判り難い。タブレットの地図とにらめっこをして、ようやく開墾地に出る。  この斜面をガタガタと降って、田んぼのあぜ道に降りる。イノシシ除けの網を開けて降りる。原町の入口の国道沿いに「佛御前の屋敷跡・仏御前墓」がある。 謡曲に「仏原」がある。ここが能の舞台になっている。しかし宝生流では廃曲になっており、宝生流が主流である石川県では、お能を拝見する機会が無い。  ■活動時間 2時間11分 Ⓢスタート14.38→(59分)→三角点15.37→ (1時間12分)→Ⓖゴール16.49 ■活動距離 2.1km ■高低差 99m ■累積標高上り/下り 207m/213 ■次回登山は、5/4「小松火燈山」へ■ 2017年02月18日(土)10回 岩渕町-「阿稜山」三角点-鉄塔  うちの風呂は寒いので涌泉寺温泉に入りに行くことにした。ついでにすぐ隣の「阿陵山」に登れないかと考えた。標高120m。何とか登れるだろう。いつもこの山で迷うので、赤ガムテープを用意した。一時過ぎに肩リュックにありあわせの菓子を詰めて出発。原町の手前だから「岩渕町」になるらしい。  山裾の農道三差路に車を置く。イノシシ除けのネットがあり、「岩渕町西光寺谷」の黄色い標識がある。ネットを外して入り込むと「岩渕城跡入口」の標識がある。標識はこの二本だけで、頂上まであとは無し。  「オウレン」みたいな小さな花が咲いていた。生の山の花は今年初めてだな。  谷を忠実に登って行く。道はあるような無いような状態で、上の方になると完全に道は無くなる。  前回ここから登った時、右のピークか左のピークか、どちらに三角点があるか判らず、勘で右ピークに登ったら方向が判らず迷ってしまった。今回は左に登ったのは正解だが、少し早く左の斜面に取り付いて苦労した。家へ帰って地図を眺めていたら、峠の上まで上り詰めた方が正解のようだ。三角点の横に座り込んで菓子を食べる。登り口からここまで1時間かかった。普通の人なら15分か20分で登れるだるぅが、まったくカタツムリのように歩く。 帰りは鉄塔の方へ降りた。踏み跡無し。広い尾根を適当に降りる。いっまで経っても鉄塔が現れないので、また迷ったかと心配になったころ、伐採して植林している地点に出た。前回は鉄塔があったが、ここは鉄塔が無いので、その手前の地点らしい。よく眺めていたらこの伐採地に登る道が付いているようなので、恐る恐るカタツムリのように降りた。  ようやく下が近くなったら、向こうの田んぼに置いた車が見えた。農道に出たら「2015年6月 第66回全国植樹祭・記念樹さくら」の標識が立っていた。あの伐採地の植林は「さくら」だったらしい。  帰りも1時間ぐらい掛かった。情けない。 ■次回登山は、2/24-27「沖縄」へ■ 2016年03月20日(日)9回 赤穂谷温泉より「中海山」三角点 ちょっと午前中だけ歩いて来ようと、11.00時に家を出る。一人なので「中海山」にする。頂上に「四等三角点中海」があるので、私は勝手に「中海山」と呼んでいる。このあたりの丘陵でここが一番高いので、山と呼んでもおかしくはない。  国道360号線を山に向かって走り、市街を抜け、いつもの待ち合わせ場所「なかうみの里」を過ぎて走ると、右に赤穂谷温泉の看板がある。岩渕町の中から一軒宿の赤穂谷温泉の前を通り、その先の寶生寺の前を通ると、鎖の張った林道入口がある。寶生寺で法要があるみたいで車が多く駐車してある。  林道入口にも駐車してあるので、右へ回って少し進んだら広い場所があり車を置く。靴を履き替え菓子とペットボトルをポケットに入れ、杖を突いて林道に入り込む。  しばらく200mほど歩くと左に巡視路分岐がある。赤い標識は関西電力の鉄塔案内の標識である。115と157の鉄塔があるらしい。まだ登った事はない。  さらに200mほど歩くと、右の杉の木の根元に赤い関西電力の標識がある。番号は意味が判らない。道は川になっていて歩きにくいが、少し進んだら作業道に合流。  谷を登りつめると、石切り場の跡みたいな場所に出る。一番尾根の低い所へ階段が刻んであり登る。  登ると鉄塔のある峠に出る。左にある鉄塔に登ると、関西電力北陸幹線158鉄塔に出る。続きの鉄塔が見える。この辺りは日当たりが良いので花が咲いて居る。ヤマザクラ。タムシバの咲いた花を今年初めて見る。ショウジョウバカマとスミレ。      鉄塔の前の斜面に付いた巡視路を登ると中海山頂上に着く。11.35分。   展望は無し。4等の三角点がある。通り抜ける所に鉄塔が見えるので進む。  159鉄塔に出る。さらに下の方に、116鉄塔が見える。 マンサクとヤマザクラのコラボ。     116鉄塔を過ぎると急坂を下る。12.00時に林道に降り立つ。向かい側の谷に、続きの鉄塔への巡視路が登って行っている。私はここから林道をゆっくりと歩いて戻る。  あまり見たことない花の木があった。シキミ?。  12.35分頃車に到着。 岩渕の町はずれの畔に「リュウキンカ」がいっぱい咲いて居る。相棒加納君にもらった苗が、我が家でも花を咲かせいる。  ★次項2016年の22回登山は、3/22日に日本百名山「筑波山」へ★ |

||||||

|

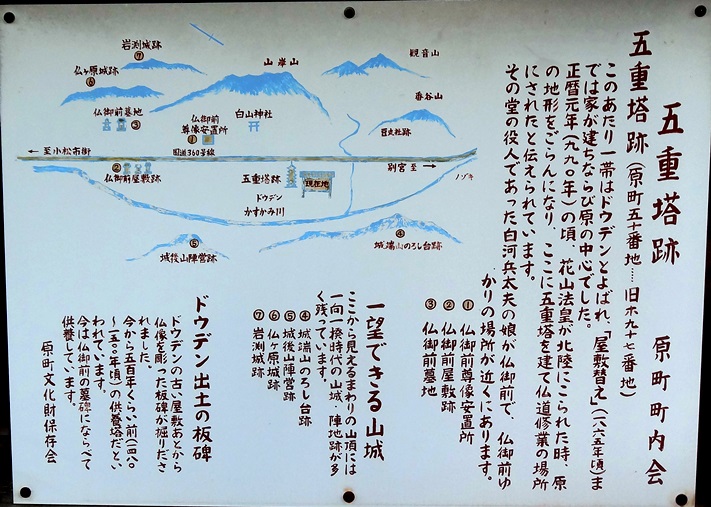

2015年03月28日(土)8回 原町-「阿稜山」三角点-鉄塔  28日は女房の月命日に当たるので、毎月お経を上げて貰っている。平ぜいはホットケサンなので、なるべくこの日だけは真面目に仏前に手を合わせる。午後から「阿稜山」に出掛けた。急に全国的に気温が上がり、東京などでも桜が満開に近いらしい。もう春だ。 12.35分に原町の仏御前墓参道入口の、壊れかけの建物の前に車を置く。参道入口すぐに「ウメ」が満開。  参道あぜ道に「イヌフグリ」の花がいっぱい。  「ヒメオドリコソウ」の花もある。  「タンポポ」も咲きだした。  仏御前墓の側の「ツバキ」  昔は「仏ヶ原城登り口」の立札があったが今は無し。ほとんど登る人は居ない様だ。「ショウジョウハカマ」  道らしき跡を尾根まで登る。以前は左へ仏ヶ原城、右へ岩渕城の標識があったが今は残骸のみ。  左へ仏ヶ原城址まで行き、戻って岩渕城址へ進む。道も標識も何も無し。6年前に自分が付けた赤いテープが頼り。ぐるりと左へ廻り込み、空堀と思われる低い地帯に、上から覗きこんで井戸跡を見つけてホッとする。その前のピークが頂上である。 13.35分に三角点のあるピークに到着。   三角点の横に座り込んで、持ってきたビスケットをペットボトルのお茶で昼食。一人で記念撮影。一休みして降りはどうせ道もない事だし、鉄塔の方へ降りる事にした。以前一度鉄塔から藪を漕いだ記憶がある 。  葉の裏に白い花を付けた木を見付けた。「サカキ」のような気がするが?。  「ヤブツバキ」  「タムシバ」の蕾がある。急坂を降りないように広い尾根を探して進む。  やっと鉄塔が見えてきて、降り立ったら鉄塔回りが整備されていて見晴らしが良い。14.25分。  「タムシバ」が満開になっている。  タムシバの咲いているのを見るのは今年初めて。  鉄塔までは巡視路が登って来ていた。スミレの咲いている巡視路を降りたら、山際の農道に着いた。  登山口に赤い札の標識があった。関西電力の送電線らしい。 14.55分に車まで戻った。 もう春の花が咲きそろってきたので、近くの「片栗山」のカタクリの様子を見て、そのあと「憩の森」の雪割草を思い出して寄ってみる事にした。 「片栗山」のカタクリと「清水山」の雪割草へ。 ●次稿2015年・第21回登山は、4/7「治郎平山」へ● 2013年11月28日(木)7回 中海町方面の三角点探し 山中温泉の大内峠から、直接に火燈山に登る「火燈古道」が復活したとの事で、歩く予定だったが、大寒波が来て大荒れ100%の予報で、昨日のうちに中止になった。午後から少し雨が止んできたので、買い物ついでに「阿稜山」でも歩き、その周りの三角点を探訪しようと出かけてきた。平野から見ると奥獅子吼山や鷲走ヶ岳辺りまで雪が降りて来た。  「道の駅・こまつ木場潟」に立ち寄ったら、後ろに「ショライ山登り口」があった。木場潟眺望と書いてある。15mほど登る。これが「ショライ山」だが、まさか山とは認定しがたい。  道の駅木場潟と名付けたが、道の駅から木場潟が見えない。そこで展望台を作ったのだろうが、あまり良くは見えなかったな。  ついで「阿稜山」付近の、3箇所の三角点を確認に行く。この三ヶ所の三角点は、地理院地図には三角点記号が載っていない。小松市の三角点を調べた時この三ヶ所が抜け落ちていた。ちなみに、以前は阿稜山や中海山の三角点は地図に記号があったが、現在ネットの地理院地図には、三角点記号が削除されている。何故なのだろう?。 ついで「阿稜山」付近の、3箇所の三角点を確認に行く。この三ヶ所の三角点は、地理院地図には三角点記号が載っていない。小松市の三角点を調べた時この三ヶ所が抜け落ちていた。ちなみに、以前は阿稜山や中海山の三角点は地図に記号があったが、現在ネットの地理院地図には、三角点記号が削除されている。何故なのだろう?。この写真は遊泉寺町の「うかわ古代桜」である。桜の頃に撮ったものである。  ①▲「鵜川町」4等 7.79m うかわ古代桜の前に車を置く。その後ろに広がる水田の畔に、三角点の白い標識を見付けた。低山徘徊部の標識がくくりつけられている。三角点は鉄の蓋の中にある。開け方が判らないので拝見できない。鉄の札には、三角点・国土地理院とかいてある。これと同じものは小松長田町にも有った。  ②▲「遊泉寺町」4等 23.47m この三角点は、湧泉寺温泉からハニベ岩窟院に抜ける、いつも通る道の横にあった。ほんとにいつも通る道なのに気が付かなかった。ちゃんと小松側の畔に白い標識が建っているのにね。泥で埋まっていたが除けたら顔を出した。   ③▲「原町」4等 41.80m 小松から山に向かうと、原町は国道360号線の左側にあり、右側は水田が広がる。その右側の水田の中に立札があるのが見える。以前、何だろうとこの立て札を見に行ったことがある。それは「五重塔跡」の立札だった。周りの小さな山に全部名前がある。岩淵城跡が阿稜山である。三角点はこの看板の前に車を置いて、東に向かって歩いてゆくと、滓上川を橋で渡る。橋を渡り川岸を50m程行った、ガードレールの外側にある。 ついでに前回見付けた「岩渕城跡入口」から「阿稜山」も登ろうと思ったが、雨が降ってきたのでやめた。 2013年12月03日(木)続7回 岩渕町-「阿稜山」三角点-反対側 その5日あと、相変わらず時雨れるので、家でネットで欲しいなぁーと思っている、ガーミンのGPSのカタログを眺めていた。その後15.00時に買い物に出たら雨が止みかけてきた。車に長靴を置いてあったので、買い物あと国道360号の原町へ入る手前の、山ふち水田の農道に車を置き歩き出す。「阿稜山」は久しぶり。この道は初めての道である。  立派な立札があるので、城跡まで直ぐ到着するのかと考えていたが大間違い。案内立て札はコれ1枚。荒れた道なき道を行く。迷うと大変だから、とにかく真っ直ぐに谷を詰めてゆく。地図は持って来なかった。  ようやく一番高い所へ登り詰めたが、辺りは平でどちらが三角点頂上か判らない。あちこちウロウロしていたらまたもや方向が判らなくなった。  ようやく以前見掛けた井戸を見付ける。三角点は近いぞ。  そばの高みをよじ登ったら標識と三角点が在った。  下山は方向が不明。真に情けない。谷を一本詰めてきただけなのにその谷が不明。適当に谷を降りたら堤の上で池がある。何と登り口と反対側に降りたようだ。うろ覚えの頭の地図に確か池が載っていた。林道を降ったらやはり「グリンポート小松」と云う老人施設の前に出た。ずーっと向こうの山裾に置いた車が見えた。 この山では、必ず方向が判らなくなって迷走する。今回は、以前とは違う所から登ったので、以前の記憶とごっちゃになってなほ迷走した。低い山で、すぐ平地に降りられるので心配はないが、我ながら真に情けない。平清盛に寵愛された仏御前は、故郷に戻り茶屋を開いたが、村の男たちが熱を上げるので、その美貌ゆえにこの阿稜山で、村の女房達に妬み殺された、と云う説がある。これはきっと「仏御前」のたたりに違いない。小雨の中を歩いたので風邪も引いた。長靴も穴が開いた。アハハハハ。皆様もこの山に入る時は、迷わぬよう気を付けるべし。祟るかもよー。 **次回登山は、11/30「動山」へ** 2011年03月09日(水)6回 宝生寺より「中海山」三角点  また寒波が戻って寒い。様子を見て近くを歩こうと、S女史と9.00時に小松の、なかうみの里で待ち合わせ。まず目の前に見える、S女史が見ていないという「中海三角点」を探訪する事にする。二回目なのでこの三角点を「中海山」と勝手に命名する。前回と同じ「寶生寺」に車を置き、荷物を持たずに、9.20分に林道を歩き出す。まだ大分残雪がある。  10分ほど歩くと、林道右に赤い「火の用心158」の標識がある。赤い標識は、関西電力のものである。鉄塔巡視路はガタガタの谷道である。  10分ほど登ると「石切り場跡?」に着く。こんな穴が、六ッつか七つほど空いている。その間の急坂を上る。ロープが下がっている。  また10分ほど登ると、158鉄塔の横に出る。鉄塔が続く方に見える山は「遺水観音山」らしい。  ここで「マンサク」の花を見付ける。今年初めてである。寒いけど春は確実に近ずいている。  また10分ほど高みを登ると、一番高い頂上である。白い三角点標識があり、近くを掘ったら三角点が出てきた。10.00時。その先の159鉄塔を往復。  158鉄塔まで戻り、登ってきた反対側の巡視路を降りる。林道竹谷線にすぐ出る。左に折れ、雪の林道を歩く。  10.40分、寶生寺に帰り着く。実に色々の像が建っている。弘法大師もある。  ついでに寺の中を探索しようと、正面の石の階段を登ってみる。石段は何処までも続いていて、とうとう山の上まで出てしまった。奥ノ院と思われる建物に「来光白龍明神」の額が飾ってある。  そのうしろ辺りから中海町辺りが見える。 お寺の事務所があるが、今は留守で無人のようだ。 この後「虚空蔵山」を歩きに行く。 2010年12月04日(土)5回 宝生寺より「中海山」三角点初散策  トガン岳から下りて、近くに、もう一つ確認していない「中海三角点」があるので確認に行く。いつも待ち合わせに使う「なかのみの里」の近くだ。南に丸い電波塔のある小山が見える。あそこは鉄塔巡視路が有るだろうから、簡単に探せるだろうと、前から考えていた。 トガン岳より降りて小松の方へ戻り、岩渕町に入ると山際に、一軒家の赤穂谷温泉がある。その前を先へ進むと左側に「寶生寺」という寺がある。敷地に仏像が一杯立っている。ここに車を置く。14.15分。  100m程進むと林道は封鎖されていて、車は入れない。まっすぐ入ってしばらく行くと、右に関西電力の赤いプレートがある。覗き込むと道は悪そうなので、入らずに直進し、送電線の下を通り過ぎ、林道分岐を右に折れた先、右に、赤い標識159鉄塔への巡視路登り口があった。14.33分。  リュックを車に置いて、杖だけを持ってきた。リュックに着けた鈴も置いてきたので、クマよけに唱歌を歌ったり、謡をうなったりして歩く。登って行くと158鉄塔の横に着いた。上に次の鉄塔が見える。  左に折れ159鉄塔を目指す。登り着いたのが最高地点で、巡視路の真ん中に三角点が鎮座していた。その先に159号鉄塔が見える。ここは送電線が二重に並行して走っている地点である。鉄塔まで行ってみた。14.49分。里山が続いている。  鉄塔より戻って三角点を撮影。14.53分。

158鉄塔まで戻り、登ってきた道とは反対側の道を降りる。途中石切り場みたいな所を通って、林道で最初に見かけた、赤いプレートに出た。すぐ車に着いた。15.18分。 三角点は「なかうみの里」駐車場から見える電波塔の近くかなと思っていたが、別の送電線鉄塔の近くだった。 2010年03月13日(土)4回 鉄塔より「阿稜山」三角点往復  「阿稜山」の三角点は仏御前の墓から登っているが、三角点情報の「点の記」を調べたら、国道から見える「鉄塔」から登っていた。地図を見たらなるほど、高みを目指して登ればすぐ着きそうだ。 トガン岳が早く済んだので、ついでに阿稜山の藪漕ぎをすることになった。  麦口町より原町へ戻り、町を抜けた、鉄塔が見える農道に車を置く。鉄塔巡視路を探すのが面倒で、早速鉄塔目指して藪をこぐ。「山桜」が咲きだした。  13.45.分。10分ほどで鉄塔着。鉄塔からは、向こうに高みが見える。藪漕ぎで頂上を目指す。この時期藪はたいしたことが無い。  「ショウジョウバカマ」が満開である。数も多い。  14.10.一番の高みに三角点を発見。今までとは違った所から登ったので、違った山に登ったような感じだ。記念撮影してすぐ下山。  「オウレン」かな。下りは鉄塔を目指さずに、直接車を置いた場所の方面へ降り出す。同行のN氏はなかなかのベテランらしい。地図もよく読まれる。足が遅いので一生懸命後について歩く。  ちょっと登り返したら、見覚えのある地点に出た。仏原城址だ。城址を越えてそのまま降ったら、車を置いたすぐ傍に出た。 そこに「岩渕城跡入口」の表示があった。ここからも登る道があるらしい。藪漕ぎをしていて、一度もこの道に気が付かなかった。 2009年09月16日(水)3回 原町より「阿稜山」三角点往復  「砂山」に登って、その足で「阿稜山」に向かう。車なら5.6分で着く。原町の仏御前墓参道の分岐の、倉庫の前の空き地に車を置く。11.00.仏御前の墓にお参りして、墓の後ろの仏ヶ原城址の登り口を探す。前回までは初冬と早春で木が茂っていなかったので、すぐ判別したが今は木が茂っていて、登り口が全然見えない。もう廃道寸前だ。なんとか探し出して尾根へ着く。右折して尾根を登ってゆく。春に自分の付けた赤テープが頼りだ。  途中明らかに「けもの道」がある。落ち葉が無くて地面が出ている。ずっと上に続いているので、その道を歩く。低い枝の下を通っているから、カモシカかイノシシか。以前歩いたより少しはずれたような気がする。それでも上部でで赤いテープを見つけてホッと安心。それにしてもこの時期藪が深い。前回までと違って見通しが利かない。時々赤いテープがあるからちゃんと進んでいるはずだが、前回見えた三角点のある高みが見えない。あっちこっちうろうろして、12.00時になったので、少し広い場所でコーヒーを入れてもらって一休み。どうやらいつの間にかもどってしまって、さっき登ってきた地点に居るようだ。  30分ほど休んで、このまま降りるのも癪だから、もう一度だけ探そうと歩き出したら、前回提げた「阿稜山123m」の札を見つけた。そのあと難なく空井戸をを見つけ、三角点に辿り着いた。三角点の周りは気持ちの良い空間だ。ここで昼食の予定だったが。  記念写真を撮ってすぐ下山開始。やはり広い斜面を降りるとき方向が判らなくなった。少し登り返したら、はっきりとした「けもの道」を見つけた。これで藪を漕がなくて、無事に下山が出来た。 2009年03月08日(日)2回 原町より「阿稜山」三角点往復 「阿稜山」に登った地図を相棒に渡したら、彼は一人で登りに行った。三角点までたどり着いたらしいが、いろいろと迷って、あちこちウロウロしたらしい。聞いていても、どうも話が合わないので、二人で確認の為、赤いテープを下げに行き、ついでに頂上に札を提げてこようと出かけた。  9.00.に原町の中の、小さな堂の前に車を置く。仏御前を祀る堂で、向かいが、仏御前の像が安置されている、林さん宅である。頼んでおくと、尊像が拝めて、お話が聞ける。以前に仲間と訪れたことがある。無料駐車場と書いてあるので、しばらく置かせてもらう。  少し戻って、仏御前参道と小さく書いてある道を入る。途中に右に回って林道に続く道がある。この分岐でなんとなく曲がってしまう人が多いようだ。直線の細い道を真っ直ぐ行くと、自然と右に曲がって仏御前のに墓着く。  登り口にこんな小さい花が咲いている。葉は見えない。【オウレン】らしい。  すぐ尾根まで上ると、左が仏ヶ城跡だが何も無い。右に尾根を登って、一番高い所を目指す。尾根が広くなり斜面となる。前回迷ったので赤いテープを付ける。10.00時、一番高い所と思われる所に札を提げる。ここを勝手に阿稜山の頂上にする。  此処から方向を変えて三角点を目指す。今年初めての山桜を見付けた。

10.15.岩渕城址の三角点に辿り着く。札を下げて頂上と認定した所よりも、此処は少し低いが、三角点があるので、ここを頂上にしても良いような気がする。お湯を沸かして抹茶を頂く。  元来た道を戻る。なだらかな斜面では、やはり方向が判らなくなる。自分の付けてきた赤いテープが頼りだ。 下のあぜ道に、小さな花が咲いていた。【イヌフグリ】かな。 三角点のある場所は最高地点では無いが、最高地点の近くだし、ややこしいので今後は、三角点のある地点を「阿陵山頂上」とする事にした。 2008年12月10日(水)初登山 原町より「阿稜山」三角点往復  新聞の「里山の風景」という連載記事に「阿稜山」と言う記事が載った。わが小松市原町の、仏御前の墓の横から登ると書いてある。平家物語に出てくる仏御前は、この町の出身である。能楽にも登場するので、能楽師の端くれとして、お参りに行ったことがある。  12月に入ってお天気の日が多い。ちょっとの時間に登りに行った。自宅から10分。国道360号線を山に向かって走り、加賀産業道路を横切り、しばらくで原町に入る。原町案内の大きな看板のある分岐を左に入る。100mほど入ると左に、斜めに農道がある。「仏御前墓参道300m」の矢印が有る。  12.10分に歩き出す。畑の間の細い道を行くと、5.6分で山裾の杉林の中の「仏御前荼毘の地」に着く。石の堂と五輪の搭がある。由緒の看板も有る。  その廟の右手の後方に「仏ヶ原城登り口」」の立札があった。半分壊れていて地面に落ちていた。よく見ると斜面に登山路みたいな階段がある。登り出す。斜めに左のほうへ登り7.8分で尾根の上に着いた。  左に「仏ヶ原城」右が「岩渕城」と立札がある。立札の向うは谷になっており、向かい側に小山が雑木林の向うに見える。あれが右から回り込んでゆく岩渕城らしい。  まず左に「仏ヶ原城」の方に行ってみる。すぐ傍が小山になっている。ここらしいが何も無い。少し先まで行って見たら大手口の標識があった。こちらから登ってくる道があるのだろうか。  戻って今度は「岩渕城」を目指す。谷を隔てた向うの小山が城址らしいが、ぐるりと大回りする。広い尾根で枯葉が積もった斜面は、何処が道か判らない。標識も無い。歩き易い所を歩く。適当なところで左に回りこみ、一度下ってから先方の高みを目指す。城跡の回りに空堀の跡らしいものがある。井戸の跡らしきものもある。  その先を上りきったら、岩渕城跡の標識があり、三角点があった。雑木林の中の小さな広場で、展望ゼロ。三角点の標高は120.5m。阿稜山とは、岩渕城・仏ヶ原城を含めたこの一帯の名前らしい。ここに至るまでの地点がここより高いので、新聞記事では「阿稜山」123mとしてある。 しばらく佇んでから同じ道を降り始めた。尾根が広くて道が判らなくなった。少し上り返して、それらしき地点まで来たが、折り口が判らない。探すのが面倒だから、見当を付けて藪を漕いで、斜面を滑り降りたら、旨い具合に仏御前の墓の近くに出た。それにしても案外簡単に迷うものだ。心して用心して歩かねばならぬ。今度は赤いガムテープを用意して行こう。 |