2005.04.より登山順

2005.04.より登山順

| [加賀福井139] 治郎平山 88.m (福井県あわら市) 橘三角点 |

||

| 第8回 2025.01.19. 山代山中ゴルフ場より旧北国街道を歩き「治郎平山」往復。 第7回 2022.05.08. 加賀市橘町より旧北国街道を歩き、橘三角点、治郎平山により往復。 第6回 2019.03.20. 加賀市橘町より旧北国街道を歩き、治郎平山に登り、のこぎり坂下まで行き、戻る。 第5回 2017.03.12. 加賀市橘町より旧北国街道を歩き、治郎平山に登るつもりが迷い未踏、同じ道を戻る。 第4回 2016.02.24. 加賀市橘町より旧北国街道を歩き、治郎平山に登り、同じ道を戻る。 第3回 2015.04.07. 石川県加賀市橘町より旧北国街道を歩き、福井県細呂木町を往復。 第2回 2012.12.12. 石川県加賀市橘町より旧北国街道を歩き、福井県細呂木町を往復。 第1回 2012.11.29. 福井県あわら市細呂木町より旧北国街道を登り、藪漕ぎで三角点往復。 |

||

|

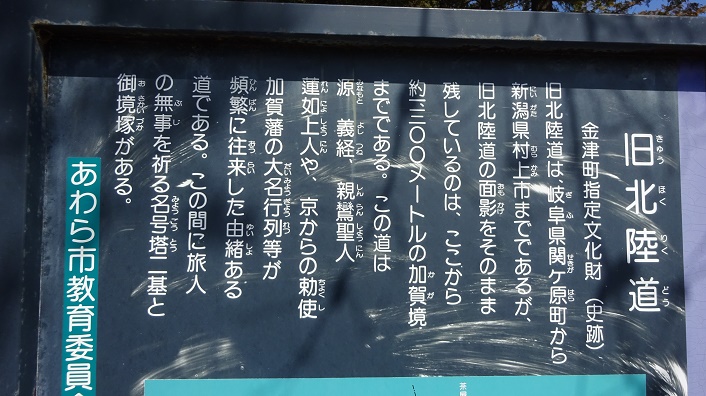

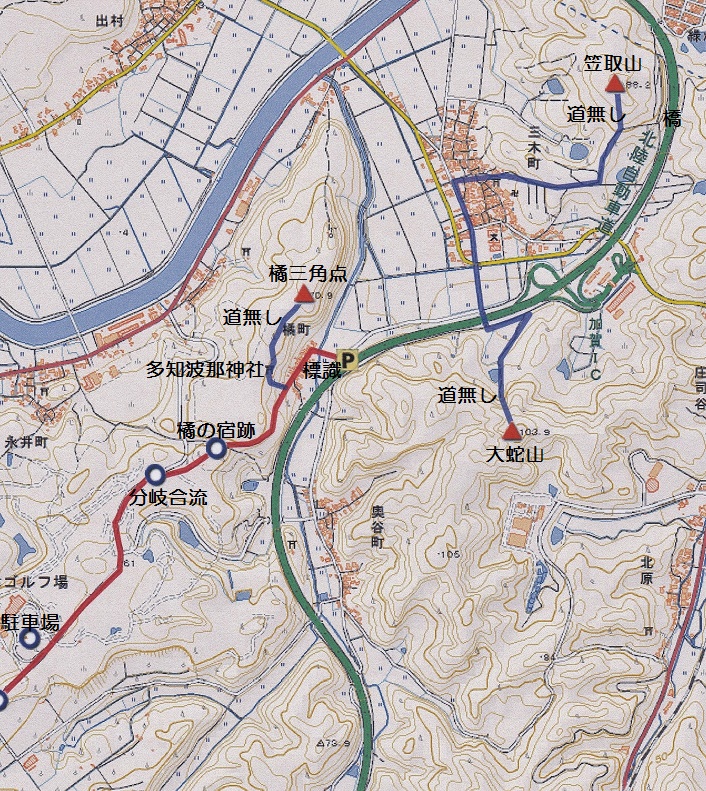

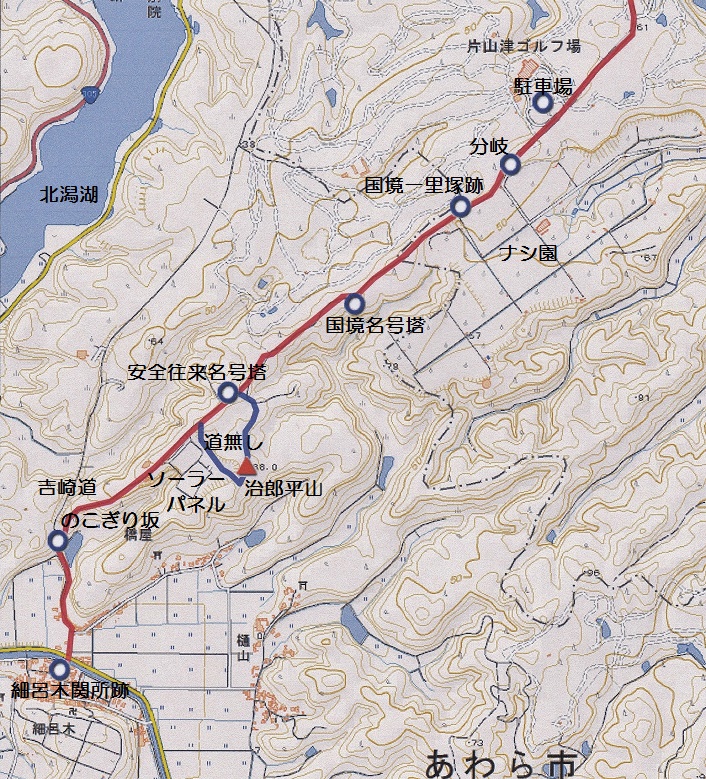

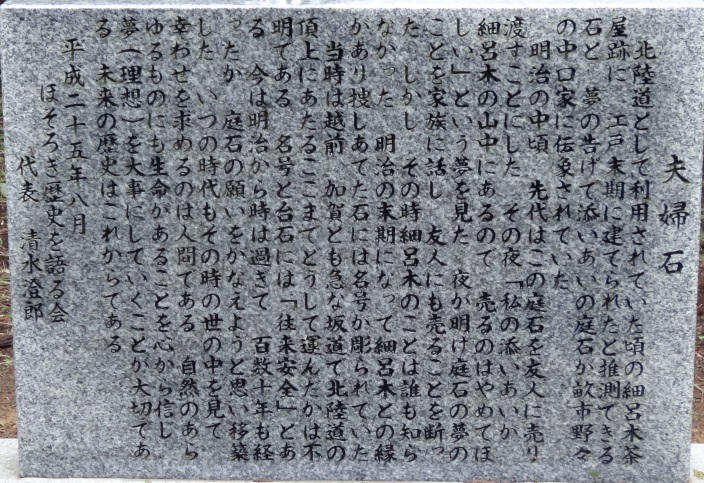

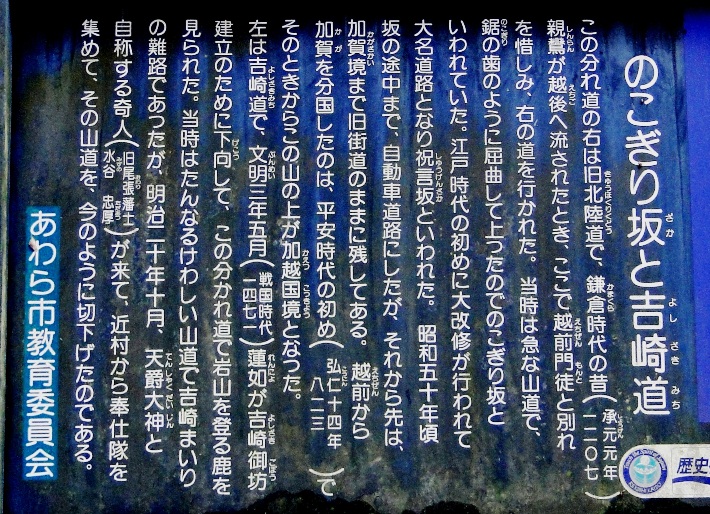

2025年01月19日(日)8回 山代山中ゴルフ場より「治郎平山」往復 すぐ右側に「加賀越前・国境一里塚跡」の標柱。この近くに一里塚があった様だ。 その前左側が大きな梨畑。実の向こうに「白山」。 白山から左に、笈ヶ岳から大笠山まで見える。 白山の右側。近くの山はどこかな? 梨畑を過ぎると、昔の旧北国街道の雰囲気。 旅人が行き交い、大名行列が通った。 「お国境名号塔」に出た。加賀の方から越前に入ってきた旅人を迎える塔。六字の名号が彫ってある。 芭蕉も通り、加賀の千代女も通り、源義経・弁慶も通り、親鸞聖人も通った古道。 「往来安全の名号塔」に出た。昔この辺りに「細呂木茶屋」があった。 右の「南無阿弥陀仏」が名号塔で、左の「夢・絆」はここに移転してきた搭。元は麓の家の庭石であったが、売ろうとしたら夢の中にこの石が「私の連れ合いが細呂木の山中にいます、と云ったとか。その時は細呂木の事は誰も知らなかった、明治末期に細呂木の石が見つかり、その石に南無阿弥陀仏と彫ってあった。最近になって石の願いを叶えてここに移転してきた。「夫婦石」の謂れの石版あり。 往来安全の名号塔の少し先に、「あわら市指定文化財史跡・旧北陸道」の案内板がある。今日はこの案内板の前で昼食。12.50分。 旧北陸道は、福井県では旧北陸道と呼ぶことが多い様だ。 この先は広いソーラーパネルの広場があり、のこぎり坂で細呂木の町に降りる。 案内板の地図を見ると、黄色い丸で囲んだ部分が、旧北陸道の昔のままの状態が残っている貴重な場所である、と書いてある。この部分があわら市の指定文化財に指定されて整備されて様だ。 この部分は、車を置いた場所から、この案内板までの区間である。 昼食を済ませて、「往来安全の名号塔」までもどり分岐している細道で三角点を目指す。荷物は途中にデポしてゆく。 最初の頃はソーラーパネルなんて無かったので、その場所から藪を漕いだが、この道を見付けて最近はここから登る。 途中にある赤い布から、ヤマップ地図を見ながら斜面を登ると三角点がある。13.50分。 「3等三角点・点名は治郎平山・標高は88m」 ここが「治郎平山」の頂上である。展望無し。 直ぐ下山開始。一度ソーラーパネルの広場の方へ降りたが、危険を感じた。降りないほうが良い。 荷物を拾って「往来安全の名号塔」まで戻り、旧北陸道を戻る。 前から旅人が歩いて来た。若いアベック。こんにちわ。 何度も歩いて居るが、旅人と会うのは珍しい。 「お国境名号塔」まで戻ってきた。 梨畑まで戻ってきた。まだ白山が残っている。 梨畑に柱は、日よけでも掛けるのだろうな。 向こうに、置いた車が見えてきた。 「国境一里塚」で記念撮影。何処が塚なのか藪で判らない。 小松の我が家の前が、昔の北国街道である。そこからここまで街道が続いて居る事は感慨深い。しかも我が家の付近に昔は一里塚があったらしいと聞いた事がある。気持ちの良い散策が出来たなー。 ■次回登山は、1/22「清水山」へ■ 2022年05月08日(日)7回 橘町ー「橘三角点」-「治郎平山」往復。  ゴールデンウイーク最終日、3年ぶりの福井県境の北国街道歩き。歩くのが目的で今回は「橘三角点」し「治郎平山三角点にも寄る予定。9.40分にS女史と、加賀インター近くの橘町の入口の「旧北国街道」の石碑から歩き出す。向こうの橘町の背後の山に三角点がある。  橘町を通り抜ける。  町を抜けると「多知波那神社」があり、長い階段を登る。  神社にお参りして、神社の横から三角点を目指して山に入る。道があるような無いような感じ。藪は薄くて楽に歩ける。  タブレットのヤマップ地図の三角点マークの上に到着した三角が見付からない。プラスチックの三角点標識だけを見付けた。地べたに転がっていた。  10年前に三角点探訪に来た時は、辺りは伐採してあり広場になっていた。四角い石の三角点ではなく、金属製の丸い三角点で、ほとんど地面に埋もれた状態で、頭だけが見えていた。今は木が茂り、三角点は土の下と思われる。証拠写真を撮る。4等三角点で点名は橘。  無事に神社まで戻ってきて長い階段を降りる。  「茶屋坂」を登る。昔はこの坂を挟んで上橘と下橘があった。上橘に宿屋と番所があり、下橘には駅馬の基地があったらしい。馬や駕籠も通ったので、急な坂は無い。 ツクバネウツギ フタリシズカ ヤマツツジ    オオナルコユリ シャガ マムシグサ     「橘の宿跡」701年大宝律令制度で駅制が施行され、ここに北国街道の宿駅があった。と書いてある。  ここから吉崎への分岐がある。直進は、細呂木一里と書いてある。細呂木へ。  左側はゴルフ場となる。  北国街道は一度車道に降りる。車道が北国街道である。道の両側がゴルフ場。  片山津ゴルフ倶楽部西コース。ゴルフ場入口を過ぎると、急に左側が開けて梨畑になる。  梨畑の反対側の山裾に「加賀・越前 国境一里塚跡」の碑。ここが国境らしい。  梨畑の向こうに、今日は「白山」が見える。だいぶ雪が消えてきた。 広い梨畑。中央の山の電波塔は3月に歩いた「熊坂妙高山」。左に「白山」。右は「富士写ヶ岳」辺りかな?。  ダイコン? タニウツギ ガマズミ     旧北国街道の雰囲気となる 「お国境名号塔」 加賀から越前へ入った旅人をお迎えした「南無阿弥陀仏」の石碑。   高低差の無い広い尾根に道がある様だ。 大名行列も通った。今日は誰一人歩いていない。   「往来安全の名号塔」に出たこの辺りに「細呂木茶屋」があった。 「夢絆」の搭もある。夫婦の石だそうでよく似ている。謂れを書いた碑がある。  この夫婦石の前に作業道が分岐している。ここから三角点を目指す。  途中で道があやふやとなるが、地図を眺めて高みに登ると昔の山札に到着。展望無し。  「3等三角点」点名は「治郎平山」で標高「88.00m」。地図に名前が無いが、ヤマップ地図ではいつの間にか山として認定されている。  展望が無く今日は寒いので、すぐ同じ道を北国街道まで戻り、100mほど進むと辺りが開けて来る、山側がソーラーパネルの団地、海側が風力発電機の団地。案内板の前で昼食12.30分。福井県に入ると北国街道の表示が「旧北陸道」の表示となる。 ササユリ ツツジ ニガナ     昼食場所辺りが、北国街道として一番標高が高い。荷物を残したまま細呂木町の方へ降りてゆく。  ソーラーの上が「治郎平山」である。下山の時ソーラーパネル団地へ下りないように。以前降りて出られなくて弱った事がある。  のこぎり坂の下の分岐に、親鸞聖人がここで詠んだ歌の歌碑がある。  細呂木町に降りる反対側は、吉崎至る道である。  今日はのこぎり坂を戻って同じ道を戻る。  食事場所のリュックを拾って、あとはのんびりと戻る。  戻る道は全体として少し降り坂の感じである。橘町を抜けると高速道路の下に置いた車が見えてきた。15.00時。 ■次回登山は、7/17小松の「遊泉寺砂山」へ■ 2019年03月20日(水)6回 橘町より「治郎平山」三角点往復 北国街道は私の家の前を通っているので、なんとなく好きである。昨日は「三童子山」で疲れたので今日は「治郎平山」である。石川・福井の県境に北国街道が残されている。その最高地点辺りに「三角点」があり、点名が「治郎平山」であるので「治郎平山」の項を作ってある。誰も知らない山である。  いつもの歩き出し地点「橘町」の出発点に着く前に、加賀インター近くの「三木町」を車で探索。インター近くの高速の上をまたぐ橋の近くより三木町に入ると北国街道」の標識あり。  さらに三木町を抜けたら、高速道路の側に入る「北国街道」の標識を見付ける。車は通れない。  高速道路の下に車を留め、いつもの「旧北国街道」の標識」より歩き出す。10.15分。  橘町を抜けると「茶屋坂」になる。階段を登って「六地蔵」の前を通り、墓地を抜けてまた合流。  その先に「橘の宿」跡に出る。「由来記」碑の後ろに「四季色々殊更春のうへ木茶屋」の碑がある。加賀の千代女が宝暦12年3月末にここで詠んだものらしい。  ゴルフ場を通る。営業しているようだ。舗装道路をしばらく歩く。  並行して「石だたみ」が再現してある。明治30年に鉄道が開通するまでは、都と北国を結ぶ官道として賑わっていたとの事。石だたみになって居たようだ。  ゴルフ場を抜けると東側に、大きな「ナシ園」が広がる。土手に「ヒメオドリコソウ」がいっぱい咲いている。西側に「一里塚」跡がある。ここで「抹茶休憩」。 今日は「白山」が見える  ナシ園を抜けると、雰囲気の良い峠道となる。時々倒木が道をふさぐ。    「お国境名号塔」がある。この辺りから福井県となる。石川県側は「旧北国街道」となっているが、福井県側は「旧北陸道」と云う言葉を使っている。  「往来安全の名号塔」に出る。昔はこの辺りに「細呂木茶屋」があったらしい。ここから左に林道が分岐している。三角点に登るため街道から外れて、林道に入り込む。 林道の突き当りを、前回S女史と登った時、思い違いで左に藪を漕ぎ、三角点には到着できなかった。今回は右に藪を漕ぎ、タブレットに入れた地図を見ながら、簡単に到着。展望も何もないが、やっと登ったのでそこで昼食。コーヒータイム。12.00時。      今日はこの先、細呂木町の近くまで行くつもりなので、ソーラー団地を横切ろうと思い、藪を漕いで降りたら、街道に面する側が、立入禁止で金網が続き、街道に出られない。とうとう金網の切れるはずれれまで戻って脱出。  三角点からは、必ず入り込んだ道を戻るべし。ソーラーパネルに降りると、高電圧が通っていて危険らしいぞ。  「のこぎり坂」の下まで降りて、親鸞がここで読んだ歌碑の写真を撮り、戻る。 親鸞の歌「音に聞く、のこぎり坂に、ひきわかれ、身の行く末は、こころ細呂木」 旧北陸道の案内板のある日当たりの良い所で休憩。今年初めての「ウグイスの初音」を聞く。一里塚辺りでは、白山がまだ見える。   14.45分頃、高速道路下に置いた車が見えてきた。 ■活動時間 4時間38分 ?スタート10.13→?ゴール14.51 ■活動距離 9.1km ■高低差 104m ■累積標高上り/下り 312m/322m 2017年03月12日(日)5回 橘町より「北国街道」往復 抗癌剤をやめたら少し元気が出てきた。3月の第一日曜の「金沢能楽会定例能」の能「雲林院」の太鼓を無事勤めた。一時間半も正座していたが、何とか持ちこたえた。太鼓を褒めてくれた人がいてお世辞でもうれしい。舞台に穴をあけなくてよかった。段々体はもとに戻りつつある。 ようやく春らしくなってきた。日曜に久し振りにS女史と「治郎平山」を案内することになった。前日の土曜天気が悪いかと思っていたが天気が良い。午後から白峰の温泉でも入ってこようかと出かけて、西山のクロスカントリーコースに入り込んだ。スキー場はガラガラで望岳苑まで楽に入れた。車は一台も無く、天気が良いのに西山に登った人は居無い様だ。今迄に見たことが無い位の残雪の山。何処にも登った足跡が無い。   白峰で温泉に入るつもりが、谷峠を越えて快適なドライブ。丸岡でお蕎麦を食べて帰った。 久し振りにS女史と歩くが、彼女も少し腰を痛めて治療中である。坂が無い所が良いとの事で「治郎平山」となった。10.30分に加賀ゆめのゆで待ち合わせ。20分ほどで、加賀インター先の橘町の入口に車を置く。橘町を歩いてゆく。   橘町を抜けると少し登り坂。石仏にアオキが供えてある。  11.10分、橘宿の跡に出る。吉崎への道が分岐している。直進の細呂木へは一里とある。  「イヌフグリ」と「フキノトウ」今年初めて見た。確実に春が近い。   11.30分、ゴルフ場の前を通る。ゴルフ場に車がある。コースを歩いてい居るゴルファーは、自分でバックを引っ張っている人ばかり。キャディさんは居ないのかな?。 11.40分、ゴルフ場を抜けると左手が開けて一面のナシ園になる。ここで初めて「白山」を見かける。何度も通っているのに「白山」が見えたのは初めてである。感激。  アップにするとなかなか良い。  すぐそばに「加賀越前の国境の一里塚跡」がある。  ここから旧北陸道の面影を残す素敵な散歩道になる。人と出会ったことが無い静かな道である。   12.00時に「お国境名号塔」に着く。加賀方面から越前へ入国する人々をお迎えして、旅の疲れをねぎらった南無阿弥陀仏と彫った石塔との事である。 静かな旧北陸道が続く。   12.17分、「往来安全の名号塔」に着く。昔は細呂木の茶屋があったと書いてある。ここから左に林道が分岐している。イノシシの檻が置いてある。前回ソーラーパネルの奥から「治郎平山」の三角点に登り、この場所にたどり着いた。今回はここから直接に治郎平山へ登る予定。  相も変わらず方向音痴。林道の分岐で方向を間違えて進んでしまった。下に林道が見えるがソーラーパネルの団地が無い。林道まで降りて、延々と回り道をして林道を辿ったら、ようやくソーラーパネルの団地に着いた。向こうに三角点ピークが見えたが、お腹が減ったので登り返すのは止めて、旧北陸道に戻って案内板の下で昼食。13.00時。   食事を済ませて、同じ道を戻る。   「イヌフグリ」 「ヒメオドリコソウ」 「? ?」 白山の見える地点まで戻る。白山の左に「笈岳」や「大笠山」が見える。   14.40分に車まで戻る。 近くに「リュウキンカ」が咲いている。園芸種らしい。自宅にも相棒から貰った同じ花があるが、まだ花は咲かない。 ■次回登山は、3/15「鳥越城山」へ■ |

||

|

2016年02月24日(水)4回 橘町より「治郎平山」三角点往復 最近腰が少し痛い。パソコンの前に長時間座りすぎ、炬燵でテレビの観過ぎ。車でドライブのし過ぎと判っている。無理をすると痛めそうだし、そうかといって、歩かないと益々腰が痛くなる。 益々楽に歩ける所を探し、「治郎平山」にした。地図には名前が載っていないが、三角点の名前が治郎平山だから、この山は治郎平山と呼ぶのに違いない。 我が家の前の通りが「旧北国街道」である。今日歩く加賀市橘町から細呂木への旧北国街道に続いている。小松市の自宅を10.45分に出発。旧北国街道を走る。芭蕉が句会を開いた日吉神社を通り、木曽義仲が実盛の兜が収めた多太神社を通り、遊女の墓がある串茶屋町を抜ける。加賀市に入り七曲り街道をゆく。今は整地されて一本道。動橋を抜けて西行都戻り地蔵を過ぎ、大聖寺に入り、竹割神事菅生石部神社を過ぎる。 街中は一方通行で入れぬ所もあるが、街中を通り抜け錦城山のそばを通る。車道はまっすぐ吉崎の方へ続いているが、旧道は関町交差点をインターの方へ入る。この先高速道路をまたぐ小さなはしを通るようだが、車は通れないのでインター前を通り三木町から橘町へ出る。11.40分に高速道路の下の広い所に車を置く。曇りの予報だが寒い。チラチラと風花が飛んでいる。靴だけ履き替え、リュックは持たず、ポケットに菓子を詰め込んで歩き出す。ペットボトルを買うのも忘れた。のどが乾いたら残雪でも舐めよう。防寒具を腰に巻いて杖を突いて歩き出す。   橘町を抜け、町はずれの「多知波那神社」の前を通る。ここから先は所々雪が残る道となる。倒木が時折あって、車はまだ通れぬようだ。橘の宿跡までは少し上り坂になる。  橘の宿跡からは右に吉崎道が分岐している。直進する北国街道には木が倒れこんでいる。11.50分。標識に細呂木まで一里とある。  しばらくで、ゴルフ場の中の道になる。コースに雪がありまだ営業してい無い様だ。道なりに進むとゴルフ場正門駐車場を通り抜け、国境一里塚跡に出る。12.15分。  塚の前に大きな梨畑が広がっている。白山も晴れていれば見えるような気がするが、まだお目に掛かったことが無い。梨畑には下りないで右端の道を行く。  轍も靴跡もない。加賀からの旅人を迎える、お国境名号塔の前を通り、  さらに歩くと12.40分に、安全往来の名号塔に到着。名号塔とは南無阿弥陀仏と彫った塔の事。隣に金津インター付近の、畝市野々町から添い合いの庭石が移転してきた。前回の項に載せた。   ここから少し下る道となる。左手の開けた場所は、最初はひどい藪で、去年は空き地になっていた。今回は、なんとソーラーパネルの発電所になっていた。まだ出来上がっていないようで、隅の方で設置作業が続いている。 右手は北潟湖が望めて、その上に風力発電の風車がいっぱい立っている。  パネルの並ぶ後ろの高みが、三角点のある頂上ピークと思われるので、山すそを回りこみ、なだらかな斜面を見付けて尾根に登り着く。右も左もピーク。最初に右のピークに登ってみたが何も無し。  戻って今度は左のピークを登る。四角いセメントの塔みたいなものがあり、その向かいのピークに三角点はあった。ここに来たのは二度目なのだが、前回とは違うところから登ったので、前回とは全然印象が違う。   この三等三角点の名前が「治郎平山」である。初めて登った時の山名札も残っていた。   下りは、一回目に登った道のように、北の方から続いてきている尾根を降りて行った。尾根はいつの間にか古い作業道のようになり、なんとなんと安全往来の名号塔に突き当たった。13.36分。登って来た時、塔の前に古い林道らしきものが分岐しているな?と思ったものだ。 今日は細呂木まで行かず、ここから帰る予定。日が差してきた。  これは帰りのお国境名号塔。13.55分。    梨畑まで戻ってきた。向こうに見える山を考えてみたが、刈安山かな?。 14.45分、高速の下に置いた車が見えてきた。 地図を作ってみた。少し怪しいですから参考にとどめてください。 ○加賀インター付近の三角点へ○   ★次項2016年第16回登山は、3/5「大岳山」へ★ |

||

|

2015年04月07日(火)3回 橘町より細呂木まで「北国街道」往復 櫻もそこそこ満開に近い。しかし花冷えである。寒い。風もある。しかし雨は止んできた。久しぶりにどこか少し歩こうと昨日から考えていたが、どうも不摂生で太り体が重くて一人で山登りには自信がない。そこで春には歩いていない旧北国街道の「治郎平山」を歩く事にした。 自宅を9.00時に出て、コンビニにより、加賀インターのガードを潜り橘町の入口に着く。高速道路沿いの舗装道路が広いので車を置く。9.50分に町に向かって入って行く。江戸時代にタイムスリップする入口である。コブシの木、桜の木、レンギョウなど見える。  静かな町中を抜け、町はずれの多知波那神社の前を通る。さくらが満開。茶屋坂を登る。   茶屋坂に地蔵がある。三体の像がある。覗いてみると地蔵かと思ったが、地蔵様ではない様だ。水仙が活けてある。 その先に「橘の宿跡」がある。直進が北国街道。右に吉崎道が分岐している。     ヒメオドリコソウ 今年初見のホウチャクソウ スミレ 北国街道は一度舗装路に出る。両側がゴルフコースになる。  ゴルフ場を抜けると東側が開ける。一面の梨畑が広がる。白い花が咲きだしている。向こうの山の上に電波塔が集まって建っている。「熊坂妙高山」だ。  西側に「国境一里塚跡」の碑がある。加賀と越前の国境である。番所があったらしい。  誰一人通らぬ、緩やかな尾根の、北国街道をぶらぶら。鶯が上手に鳴く。     ダイコンの花? 今年初見のイカリソウ 今年初見のシュンラン   加賀方面より越前方面へ入国する人々をお迎えして旅の疲れをねぎらった名号塔。 グレートトラバースの田中陽希君ばりにポーズを取ろうと思ったが失敗。 シロべナヘビイチゴ 今回の北国街道の最高地点に「往来安全の名号塔」がある。前回歩いた時は、南無阿弥陀仏の名号塔一本だったが、今回は隣に「夢絆」の石塔が建って二本になっていた。二本の石とも同じような石である。隣に夫婦石と云う石板が立ててある。面白い話なので下に載せた。   夫婦石を過ぎると両側が開けてくる。西側は北潟の向こうに風力発電のプロペラが回る。   東側の方も開発が進み、山がむき出しになっている。手前のピークか、そのうしろ辺りに治郎平山三角点が在る筈である。藪をあまり漕がなくても登れそうな雰囲気だ。だが今回は頂上は横目でにらみ通過。  のこぎり坂と云う急坂を降りると、親鸞聖人の歌碑がある。 さらに降ると細呂木の町になる。自動車道路を横断して川を渡った所に「細呂木関所跡」の碑がある。この先街道は何処へ続くのだろうと、町中を少し歩いたが何処へ続いているのが不明。  11.40分に町中の善照寺と云う寺まで行って、同じ道を戻る事にした。12.20分頃、夫婦石付近で座り込んで昼食。13.35分に車まで戻り着く。花冷えで少し寒かったが、すぐ近くで鶯が鳴き、春を満喫できた一人歩きだった。 帰りに五月に全国植樹祭のある、小松の木場潟の桜を見て帰る。花冷えで寒い。  ●次稿2015年第22回登山は、4/22-23新潟県「越後丘陵公園」へ● |

||

|

2012年12月12日(水)2回 橘町より細呂木手前まで「北国街道」往復 先日来大荒れ。山での遭難騒ぎがテレビで流れる。今日もみぞれが降ったり止んだり。何処か登りたいと思っていたが、やめにして、二週間前に見付けた旧北国街道を歩く事にした。治郎平山の近くで、北国街道の面影を残すのは、ここから1300mの間だけである、との看板を見たからである。今年の1月に、加賀IC近くの橘町で、三角点「橘」を確認に行ったことがある。その時「旧北国街道」の標識を見付けた。ここが北国街道だったのか―、と思っていたが、そこから治郎平山まで街道が続いていることを発見。未だ一度も歩いていないので踏破する事にした。  11.20分頃に家を飛び出し、加賀ICで下車、ガードを潜って橘町へ行く。高速道路の側道より橘町に入る所に「旧北国街道」の新しい石碑がある。高速道路の下の道が広いので車を置き、雨具を着て長靴を履き、小リュックを担いて、傘を差して石碑より向こうに見える橘町に向かって歩き出す。  11.50分。誰も居ない、街道筋みたいな感じがする通りを歩いてゆく。  11.55分。町はずれに神社がある。村社「多知波那神社」の額が上がっている。橘の当て字らしい。正月が近いので新しいしめ縄が下がっている。一月に来た時は、この石段を登った所から藪を漕いで橘三角点を確認した。  12.00分。直ぐ「茶屋坂」になる。道しるべに寄れば、この坂を挟んで上橘と下橘に分れていた。上橘は宿屋や番所があった。下橘は駅馬を飼っていた。石の階段は墓地に至るもの。墓地を抜ければまた道に戻れる。  12.05分。「水汲坂」の石碑に出る。左下から坂が登って来ている。下に水場の池があったらしい。  12.07分。すぐ横に「橘宿跡」の石碑があった。また御影石の「由来記」に寄れば、701年、大宝律令制定で駅制が施行されてより、北国街道の宿駅として開けた。親鸞聖人越後流罪の時この街道を下向し、蓮如上人吉崎御坊に滞在中、橘茶屋に憩う。一向一揆の激戦地ともなり、藩政時代は参勤交代の本陣が設けられた。加賀越前の国境の要所として番所が置かれた。俳人芭蕉も加賀の千代所も橘茶屋に立ち寄ったとの事。 ひっそりとして誰も居ない、何もないこの地で、昔の事を考えてしばらく立ち尽くす。 昔の地図が書かれた陶版が置かれている。   加賀の千代女の句碑がある。「四季折々 殊更春の うへ木茶屋」宝暦十二年三月末と書いてある。また「由来記」の中に「旅立つも さつきのあとの身なりけり 我に宿かせ たちばなの里」大僧正道興と云う歌も載っている。  すぐ横が道が分岐していて、右・吉崎(蓮如道)、左・細呂木(一里)と書いてある。千代女はここを右に折れて吉崎へ行った。又、奥の細道本文に寄れば、芭蕉も前日は大聖寺の全昌寺に泊っているので、ここから吉崎の方へ降りて行ったのだろう。  12.15分。先へ進んだら大きな舗装道路に合流した。両側ともゴルフ場である。雪が積もってゴルフ場は休業状態のようだ。広い舗装道路を歩いてゆく。  12.27分。ゴルフ場の正門を通過。広い駐車場が見える。この道路はゴルフ場に至る道路なので、この先細い旧北国街道に戻り、舗装は無くなる。  12.38分。左手が開けている。一面の大きな梨畑がずーっと広がっている。手前のみちしるべに寄れば「橘村御使者改番所」のあった所。加賀と越前の国境に最も近く設けられ、各地から加賀藩、大聖寺藩に要件ある人は、必ずこの番所で許可を受けなかったら、領内には入れなかった。 下に「みちを知る会」と書いてある。と思い込んで読んでいたが、よく見たら「みきを知る会」だった。みきとは三木町の事で橘町の隣の町である。三木町から橘町へと街道が続いている。三木町が立てた標識のようだ。  12.39分。その先に「加賀・越前国境一里塚跡」の碑があった。少しこんもりと小山があり大きな木が生えている。地図を見るとここからしばらく石川福井の県境を歩く事になる。  ここからが本当に昔の北国街道の面影を残す道となる。  今は車でもようやく通れるような道だ。昔は賑やかで、大名行列も通ったという。  12.49分。南無阿弥陀仏と彫った大きな石碑に出た。「お国境名号塔」と書いてある。加賀方面から越前へ入国する人々をお迎えして、旅の疲れをねぎらった名号塔。あわら市教育委員会。  13.01分。またも南無阿弥陀仏と彫った大きな石碑に出た。台座に往来安全とある。「往来安全の名号塔」らしい。昔この辺りに細呂木茶屋があったと伝えられている。と書いてある。  13.04分。開けた見覚えのある所に出た。ここまでが街道の面影が残っている区間だ。金津町指定文化財(史跡)旧北陸道、と書いてある。前回この下あたりから藪を漕いで、治郎平山三角点を確認に登った。  海側は、下に北潟湖が少し見え、大きな発電用風車が何台も回っている。前回はここに車を置いた。  治郎平山は、山側のこのピークと重なった向うのピークだと思う。  13.22分。さらにのこぎり坂を降って「のこぎり坂」と「蓮如道」の分岐まで降った。この下が細呂木の町だが、今日はここまでとして昼食とする。雨が降っているので立ったまま、マイボトルのお湯でインスタントコーヒーを入れて、御握りをかじる。  分岐の吉崎への道は切通しになっている。険しい道だったが明治20年に天爵大神と云う奇人が、奉仕隊を集めて切り開いたと書いてある。  15.06分。1時間半ほどかけて、元来た道を車までたどり着く。只一人黙々と歩くのだが、雰囲気の良い道で、案外と気持ちが良い。車に乗って、帰りに三木町の御木神社の横から林道に入り込み、以前偶然見付けた、笠取山の千代女の地蔵に寄る。ここから橘町に繋がっていたのだ。 大聖寺町から動橋、串町と、小松まで旧の北国街道と思われる旧国道で、家まで戻った。我家の前の通りは旧北国街道である。今日歩いた道と繋がっている。 |

||

|

2012年11月29日(木)初散策 細呂木町より「治郎平山」三角点往復 国土地理院の2万5千分の1の地形図「大聖寺」に載っている「三角点」を、暇なときに少しずつ探して訪れている。この地図中に「二等三角点」は一つしかない。加賀インター近くの「右」と云う三角点である。地図には名前は載っていないが、点の記に通称「大蛇山」と呼ぶ、と書かれているので、大蛇山にして付近の三角点も集めて載せている。 ここにもう一つ気になる三角点が在る。地図には名前は載っていないが「治郎平山」と云う名前の三角点である。場所は県境を越えて福井県に入るが、近くの石川県の三角点をここにまとめ様と思っているので、加賀の山に入れた。 地図を見ていると、福井県の方から細い林道が登って来ているので、そこから探しに入ろうと思う。加賀インターから吉崎に向かい、北潟湖の山側の岸の道路を走り、橋を渡らずに左に細呂木の方へ曲がる。300mほど走ると十字路があり、細呂木の町は右側にあり、少し入ると「細呂木関跡」の碑があった。初めてこの道が「旧北国街道」だと知る。三角点は十字路を左に石川県の方へ入る。とすると、この道は旧北国街道なのだろうか。 500mほど入ると三叉路に出た。案内板があった。   三叉路の角が整備されて、新しい石柵の中に石碑が立っています。半年前の今年の4月に整備したもののようです。親鸞聖人が、1207年に越後流罪の時、この坂で越前門徒宗と別れを惜しみ詠歌を残された。この歌碑は細呂木の町中に在ったが、今年ここに移したという。  ところでこの歌碑、学の無い私にとって読めない箇所がある。家へ帰って調べたら「音に聞く、のこぎり坂に、ひきわかれ、身の行く末は、こころ細呂木」だった。  右ののこぎり坂を登って行ったら、右側が広く開けた所に出た。この先舗装が無くて細い道路となる。土砂の切り出しでもしていたのだろうか、広い広場。その向こうに小高い丘が見える。その中の瘤の一つに三角点はあると思われる。 この道を少し先へ歩いて見たら「旧北陸道」の標識があった。「旧北陸道は岐阜県関ヶ原町から新潟県村上市までであるが、旧北陸道の面影をそのまま残しているのは、ここから約1.300mの加賀境までである。この道は、源義経、親鸞聖人、蓮如上人や、京からの勅使、加賀藩の大名行列等が頻繁に往来した由緒ある道である」と書いてある。一度歩いて見なくてはならぬようだ。  少し戻って瘤を目指して藪を漕ぐ。一度降って向かいの斜面をよじ登る。尾根に出て右に縦走しながら探したら、やっと見つけた。白のポールが見えたのですぐわかった。木に緑のテープが一本あった。

山には違いないが、似たようなピークが幾つもある。 降りに元の道を戻らずに、道らしきものを下り近道しょうと思ったら、笹薮に迷い込み動きが取れなくなった。また尾根に登り返し、ナビの軌跡を頼りに、ようやく車に戻り着く。老人性徘徊か、又か、と云われそうなので、この事は内緒にしとこう。 |