2005.04.より登山順

2005.04.より登山順

| [加賀140] 倶利伽羅山 277.m (河北郡津幡町) [加賀140] 城ヶ峰 195.m (河北郡津幡町) [加賀140] 砺波山 263.m (富山県小矢部市) [加賀140] 矢立山 206.m (富山県小矢部市) [加賀140] 源氏ヶ峰 245.m (富山県小矢部市) |

||||||||

| 第12回 2025.04.30. 倶利伽羅峠に車を置き「俱利伽羅山「砺波山」「矢立山」「源氏ヶ峰」と廻る。 第11回 2024.04.07. 「前坂」登り口より「俱利伽羅山」往復。 第10回 2021.03.31. 「石坂」より歴史国道で「矢立山」「砺波山」「源氏ヶ峰」と歩き、ふるさと歩道で戻る。 第 9回 2020.04.04. 倶利伽羅峠に車を置き「俱利伽羅山・砺波山・矢立山・源氏ヶ峰」と周る。 第 8回 2020.01.28. 車で登山。 第 7回 2019.05.02. 「前坂」登り口より、「俱利伽羅山」を往復。 第 6回 2017.03.19. 道の駅竹橋口で休憩。「前坂」登り口の駐車場に車を置き、「俱利伽羅山」往復。 第 5回 2016.12.25. 車で登山。 第 4回 2016.01.16 道の駅・俱利伽羅源平の郷・竹橋口より、旧北国街道で「俱利伽羅山」を往復。 第 3回 2014.03.22 車で、倶利伽羅源平の郷・竹橋口より上る。 第 2回 2013.02.02 道の駅・倶利伽羅源平の郷・埴生口より、旧北国街道で倶利伽羅山を往復。 第 1回 2013.01.27 道の駅・倶利伽羅源平の郷・竹橋口より、旧北国街道で倶利伽羅山を往復。 |

||||||||

|

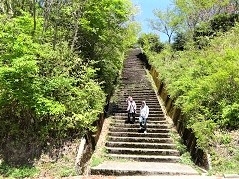

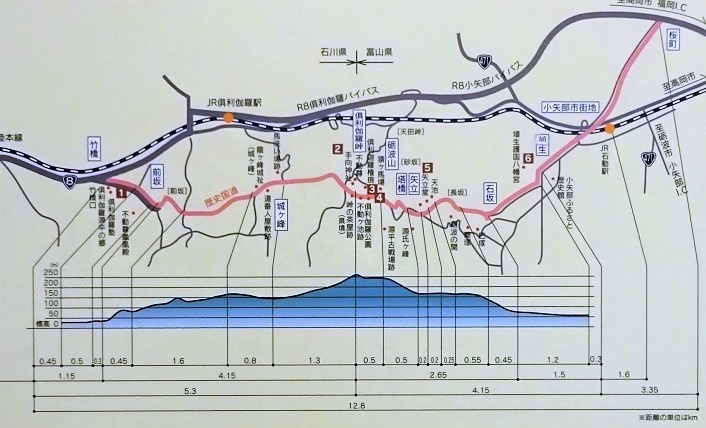

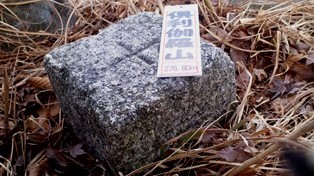

2025年04月30日(水)12回 峠より「倶利伽羅山」4峰散策 俱利伽羅不動寺の八重桜祭りも終わった。今日は老人の単独行動。俱利伽羅不動寺まで車で上れば、少しは歩けるだろうし、少しは八重桜も残っているだろうとやってきた。 「歴史国道」に認定されている、倶利伽羅峠越えの旧道は、2013年(12年前)に全線踏破している。なかなか距離があるので、今回は倶利伽羅峠付近の散策である。津幡町の方から車で俱利伽羅不動寺の前まで登る。新しく駐車場が出来ていた。10.50分。 すぐ前が不動寺。突き当りが手向神社。その隣が不動寺。 手水舎に花。向かいに「和光塔」への登り口。 不動寺にお参り。 少し先に小さな五重塔。八重桜は終わり掛け。 これから登る「俱利伽羅山(国見山)」。八重桜はやはり終わっている。 「和光塔」の階段を登って、横から頂上へ。和光塔は弘法大師を祀る。 登ると「五社権現」。加賀藩五代藩主前田綱紀寄進の、貴重なものらしい。11.10分。 その裏に三角点がある。「2等三角点・点名は倶利伽羅・標高は277m」。ここが「俱利伽羅山(国見山)」の頂上。立山の方の展望は木が茂って悪くなった。 長い階段を降りる。老人は杖を突き慎重に降りる。怖い怖い。手摺が欲しい。 降りると大きな駐車場。車道の先に「歴史国道(旧道」が分岐。八重桜。旧道を歩く。 旧道の途中に「宗祇」の連歌の一句。「もる月に あくるや関の 砺波山」 旧道(歴史国道)は雰囲気がある。 倶利伽羅古戦場。火牛の計で木曽義仲が勝利。 源平古戦場の碑。その向こうに芭蕉塚。「義仲の 寝覚めの山か 月かなし」。芭蕉は元禄2年7月15日の朝にここを通った。 万葉集に載る「砺波山・ほととぎすの歌」の碑。大伴家持が大伴池主に送った歌らしい。 埴生の方面。源平合戦の時、木曽義仲本隊2万が本陣を構えた方面。 八重桜が残る。車道と別れて歴史国道に入る。砺波山の近くから長い「砂坂」を降りる。 すぐ「砺波山」の標識。右側が高い。昔によじ登り山名札を提げた。以来登らず。展望無しで登らなくても登頂認定される。11.45分。 砂坂は延々と長い。誰一人歩いていない。 ようやく車道と合流。砂坂は終わり。 「一里塚」跡に到着。「矢立松」と云う松。 隣に「源平桃」。 一本の木に紅白の花が咲く。 白が源氏で赤が平氏で、合戦の旗印の色である。 この辺りは八重桜が満開。 花びらがギッシリ。 ここから車道と別れて旧道に入る 「矢立堂」の碑に出た。矢立堂の碑の裏を読むと、ここに弓道場が在った様だ。 碑の前の斜面に赤い布。昔ここから「矢立山」に登った事がある。 一休みしてから「矢立山」を目指す。竹藪。どこでも歩ける。高い所を目指す。 一番高い地点に三角点。「4等三角点・点名は芝草山・標高は20m。12.50分・ 戻って今度は「源氏ヶ峰」を目指す。車道を戻る。全方の右の山が、越えてきた「砺波山」。今度は左の「源氏ヶ峰」を目指して車道を歩く。 ムラサキケマン キンポウゲ ヤブニンジン 車道のヘアピンカーブから「源氏ヶ峰」に登る階段がある。 「源氏ヶ峰城跡」「千歳ヶ滝」の標識。 階段を登り、あずま屋跡を通り平坦な道。 突き当りの坂を登る。 「源氏ヶ嶺」の標柱。向こうに見えるは「砺波山」。13.45分。 一番高い地点に行ってみる。途中に東の方の展望地。 一番高い地点は、源氏ヶ峰城の本丸跡。展望無し。この先「千歳ヶ滝」への道があるが、長い坂を下まで降りて、また登り返して来なくてはならない。老人はまだ行ったことが無い。 ハタザオ かな チゴユリ イカリソウ オウレン マムシグサ ガマズミ 源氏ヶ峰より戻り、車道を歩いて駐車場まで戻る。芭蕉の句碑「あかあかと 日はつれなくも 秋の風」。芭蕉が金沢の句会に発表。途中吟とはこの辺りの越らしい、 車道を歩く。八重桜が残る。 やっと火牛の所まで戻って来た。 大きな「源平供養塔」の横を通り抜けて帰る。 15時。駐車場まで到着。不動寺は人が多いが、少し離れると誰も歩いていない。静かな一人徘徊だった。 ■次回登山は、5/3「鳥越城山」へ■ 2024年04月07日(日)11回 前坂登り口より「俱利伽羅山」往復 道の駅「倶利伽羅 源平の郷」にある地図。 4年ぶりに「歴史国道・北陸道」を歩く事にした。石川県側の出発点・道の駅「倶利伽羅源平の郷」から倶利伽羅峠の往復である。ここから歩けば良いのだが、老人は少し楽をして、車で竹橋町の一直線の北陸道を通り、町を抜けた三差路で左に歴史国道の標識を入る。 突き当りに駐車場がある。「前坂」の登り口。ここから先は階段になり車は通れない。石仏の入った祠がある。9.25分。 前坂の入口。 階段を登って行くと、道が崩壊している。地震で崩壊したようだ。何とか通過できる。 大きな木が倒れ込んだところもある。 ようやく「前坂」を登り切る。モニュメントが道を塞いでいる。上から車が入り込まぬように置いてある。 一度車道を横断して、右側より歴史国道に入る。 標識あり。俱利伽羅不動尊まで3.7km。 ここの歴史国道には通行止めが無い。無理をすれば軽車両は通れる。雰囲気の良い古道。車は通らないな。 キンポウゲ ネコノメソウ キブシ 歴史国道・北陸道。源平合戦の舞台であり、加賀藩の参勤交代の行列も通った道。 右側が開けた場所。「一騎打ち跡」の標識。敵の大軍が一気に攻め込めないように狭くなっていた。明治の初めに広げられた。 ツバキ イカリソウ ヤブイチゴ 鉄塔「能登幹線93号」の下を通る。 スミレ ムラサキケマン 右から車道合流。「龍ヶ峰城跡公園」に到着。駐車場とトイレがある。 「倶利伽羅三十三観音」の5体が収めてある。江戸時代の末期、津幡から小矢部の間に、旅人の安全を願って三十三の観音像があった。明治初期廃仏稀釈でバラバラになったが、三十三体とも見っかった。 「龍ヶ峰城跡公園」の上に三角点があり、地理院地図では「城ヶ峰」となっている。あずま屋があり三角点がある。登り口が大きく壊れている。 あずま屋前の「4等三角点・点名は城ヶ峰・195m」の三角点。ここが「城ヶ峰頂上」である。11時。 津幡の森林公園の方面。 遠くに「医王山」。案内板によれば医王山の右後ろに白山がある。老人には見えず。 城跡を一周して戻る道は壊れている。無理をしないで同じ道で戻る。 所々に「桃の木」が植えてある。源平咲の枝垂れ梅らしい。大きく育つと見事だろうな。 城跡公園よりしばらくで、太い車道に合流。山森と云う町。ここから倶利伽羅峠までは車道を歩く。 コブシ 民家のヒマラヤユキノシタ 民家のシュンラン 六地蔵。車道歩きで倶利伽羅峠まで登る。 峠の上の駐車場の反対側の石段を登る。 登り切ると「俱利伽羅山」の頂上。「国見山」と云うらしい。「五社権現」が建つ。 加賀藩5代藩主前田綱紀が寄進した「四社の石神殿」が並ぶ。手向け神社にもう一つあり五社権現と云う。ここで昼食。12.20分。 すぐ横に三角点がある。「2等三角点・点名は倶利伽羅・277m」 展望がある。小矢部市の散居村。 倶利伽羅寺の方へ降りる。純白の祠を通る。弘法大師が祀ってある様だ。 階段を降りて「俱利伽羅不動寺」に参拝。 小さな五重塔の後ろから小矢部方面。タワーが見える。 下山開始。同じ道を戻る。車道から「龍ヶ峰城跡公園」への歴史国道を入る。なかなか遠い。 まだまだ遠い。 まだまだ遠い。 置いた車が見えてきた。 ■次回登山は、4/14加賀市の「錦城山」へ■ 2021年03月31日(水)10回 小矢部側より「矢立山・砺波山・源氏ヶ峰」 8年前に一度だけ富山県側から登って居る。本当は木曽義仲の騎馬像がある「埴生八幡宮」から歩けば良いのだが、老人は楽をして石坂の駐車場から歩く。駐車場の案内板である。   広い駐車場がありトイレもある。案内板の横から登る。しだれ桜が咲いている。「歴史国道・俱利伽羅越え いにしえの街道」の標識がある。  落ち葉の散り積もった道を登って行く。 「東宮殿下行敬御野立所」という大きい石柱がある。明治天皇の事らしい。  「たるみ茶屋」跡を通過。歌碑は「旅の空、心のどけく、越後なる、砺波の関に、春を迎えて」。53世遊行上人の作と書いてある。250年前の人らしい。  越後幹線という送電線鉄塔が見える。登り口の近くにあった。  キンポウゲ イカリソウ クロモジ    歌碑は「いもが家に、くものふるまい、しるからん、砺波の関を、けふ越え来れば」。平安時代の歌人、藤原顕季の作と書いてある。  歌碑は「あけわたる、砺波の関の、むまさしくは、かつ別れ行く、せなをとどめよ」。鎌倉時代の歌人、藤原定嗣の作と書いてある。  歌碑は「いづくにか、我が宿りせん、やきたちの、砺波の関に、越えそ暮れぬる」。鎌倉時代の歌人、藤原定良の作と書いてある。  「峠の茶屋」跡に到着。歌碑は「ここ元は、芝栗からの、茶屋なれや、はかりこむほど、往来の客」。東海道膝栗毛の作者、十返舎一九の作と書いてある。   チェンソーアートの「松尾芭蕉像」が置いてある。句は「木曽の情、雪や生えぬく、春の草」を添えてある。  巴御前の石像も置いてある。「まぼろしよ、夢よと変わる、世の中に、など涙しも、つきせざるらん」と添えてある。巴御前の辞世の句らしいな。 「北陸道・天池峠茶屋」と書いてある。向かい側の下のほうに池が見える。   その先に「矢立堂」という石碑の建つ広場がある。何かのお堂が建っていたようだ。地理院地図にはこの峠の茶屋の前のピークに「矢立山」の記入がある。三角点のマークもある。8年前に埴生から登った時、ここから三角点まで往復した。今回も同じ矢立堂の石碑の前の斜面に入り込む。道は無い。竹藪の中を一番高い地点を目指して登る。 その先に「矢立堂」という石碑の建つ広場がある。何かのお堂が建っていたようだ。地理院地図にはこの峠の茶屋の前のピークに「矢立山」の記入がある。三角点のマークもある。8年前に埴生から登った時、ここから三角点まで往復した。今回も同じ矢立堂の石碑の前の斜面に入り込む。道は無い。竹藪の中を一番高い地点を目指して登る。

一番高い地点に三角点があり、8年前に提げた山札がまだ残っていた。  戻って古道を降りてゆくと、車道・源平ラインに出る所に「矢立観音」があった。江戸末期、津幡竹橋と小矢部石坂の間7kmの間に、道しるべと旅人安全を祈念して、33体の観音仏が安置された。明治の廃仏稀釈で多くが離散したが、この観音像は元の場所に戻った、とか。   一度、源平ライ車道に降りる。「源平桃」の木が植えてある。白(源氏)と赤(平氏)の花が一つの木に咲くらしい。もうしばらくすると咲きそうだな。  隣に「一里塚跡」。矢止め樹「矢立松」がある。  その先から車道と離れて「砺波山」に登り出す。砂坂登り口と書いてある。  「弘法水」を通過。高い所に「南無阿弥陀仏」の名号石。旅人の荷物運搬の際亡くなった、人夫の頭の供養。  峠の上に「砺波山」の札。この横のピークで、8年前は登ったが、今回は老人は登らず。登っても藪で展望無し。 車道・源平ラインに降り立ち、左に「源氏ヶ峰」の方へ車道を歩く。芭蕉の句碑がある。 「あかあかと、日はつれなくも、あきの風」。金沢の句会で発表されたが、途中吟との事で、この辺りで詠まれたらしい。句碑の後ろの谷は「地獄谷」の地名が付いている。この辺りが主戦場だったらしいな。   「源氏ヶ峰」への階段に出る。鉄の階段だが錆びてきて、階段の底が抜けそうだ。 登り切った所にある「展望櫓」みたいなものは、壊れていて登るのが禁止になっている。尾根を進むと先に頂上が見える。 「源氏ヶ峰」の石碑に到着。「城跡」「千歳ヶ滝」の標識。   尾根を右の方へ少し進むと「源氏ヶ峰城跡」の標識。ここか頂上らしい。昼食。「千歳ヶ滝」とは、この先「地獄谷」まで降りる道を着けた源平盛衰記に載る幻の滝らしい。行ってみたかったが、調べてないし、大分下まで降りるようで、大変そうなので今回は老人はパス。  昼食ご、源氏ヶ峰より降りて、車道・源平ラインを降りて、矢立山と砺波山の間を横切り「ふるさと歩道」で埴生の方へ降りる。広い林道である。義仲の火牛の計は、埴生の方からこの道を火牛が進軍したらしい。   ニシキゴロモ キクザキイチゲ 「埴生大池」見下ろせる場所に、毘沙門天像が建っている。埴生大池は広範囲の水田を潤す重要ないけであるので、守護の為に建てられた物らしい。  大きな池である。   池の前の祠。「お万伝説」。埴生大池の堤防工事に、お万という娘が人柱となり、堤防を守ったとか。  「雲従龍」の碑。平成に入ってからの大池大改修完工記念碑。  堤防を渡り切って林道を降りだすと「クリカラ鉱山」の前を通る。時々大きなダンプが通るようになる。  林道は埴生まで続いているが、田んぼの向こうに石坂の町が見えてくると農道に入り橋を渡り、町中を戻る。  石坂町はずれの駐車場に置いた車が見えてきた。 帰りに近くの「葵塚・巴塚」による。昔の古墳の上に建てられた塚。葵と巴は共に義仲の愛妾であり、武将出逢った。巴塚碑文「巴は義仲に従い源平砺波山の戦いの武将となる晩年は尼となり越中に来り九十一歳で死す」  葵塚碑文「葵は寿永二年五月砺波山の戦いに討死す屍をこの地に埋め墳を築さしむ」   ■次回登山は、4/3小矢部「稲葉山へ■ 2020年04月04日(土)9回 峠より「俱利伽羅山」4峰散策 ヤマップ地図を眺めていると「倶利伽羅峠」付近に4峰が山として認定されている。「城ケ峰」と「砺波山」「矢立山」「源氏ヶ峰」の4峰である。ところが私が「倶利伽羅山」としている五社権現にある三角点ピークは、最高地点なのに山として認定されていない。少し癪だから、今日は単独老人徘徊で砺波山・矢立山・源氏ヶ峰を歩き、登頂した山に認定された山を三山増やそうとやってきた。津幡町から俱利伽羅不動寺への道を上り北国街道の倶利伽羅峠の広い駐車場に車を置く。11.00時。  少し広い道を戻って「不動寺」にお参りに登る。鳥居は不動寺手前の「手向神社」のものである。  不動寺にお参り。  石仏の堂の上の純白の「和光塔」に登り、横から「五社権現」に登る。  石造りの神社が四社並んでいる。とても貴重なものらしい。このピークは古くは「国見山」で、三角点があり、展望が良い。今日は山は見えず。11.15分。  私はここを「俱利伽羅山」にしている。

急な階段を倶利伽羅峠の方へ降りる。置いた自分の車が見える  北国街道の雰囲気のある道を小矢部の方へ降りてゆく。  旧北国街道を歩いてゆく。この辺りに平家の本陣。  「砺波山」ほととぎす(霍公鳥)の歌という案内板がある。万葉集に家持が詠んだ歌があるらしい。  大伴家持が別れ行く大伴池主に送った歌。ホトトギスよ、鳴き声を一人で聞くのは寂しい。砺波山を越えて越前の池主に飛んで行き鳴いてくれ。  車道から左に「砂坂」の旧北国街道を降り始める。すぐ横が「砺波山」である。特に登山道無し。7年前に仲間と藪漕ぎしてよじ登つたことかある。何もなかった。今回は100m以内通過で、登頂と認定。  砂坂を降りてきたら途中に、昔の水場があった。車に水を忘れてきたので水を飲もうと、前に周ったら「この水は飲めません」とあった。飲めそうだがなァ。  「砂坂」を降り切ったら向こうに「矢立山」が見えてきた。しばらく車道を歩く。 車道と旧道の分岐に出た。分岐の上が「矢立山」である。源平合戦の始まり「矢合わせ」の折、平家軍の矢が刺さったから「矢立山」となった、と書いてある。旧道で「矢立堂」跡辺りまで行ってみる。7年間前はここらあたりから4人で藪を漕いで頂上三角点に到着した。その時は登りやすい藪だった記憶があるが、今回は藪が濃い。   分岐まで戻って車道をあるき、こちら側から登る道が無いか探してみたが、藪漕ぎは難しそうだ。老人は無理をしない、諦めて戻ったが、100m以内通過で登頂認定だな。12.10分。  車道を戻り、砂坂を登らず車道を登って行くと、車道に「源氏ヶ峰」への登り口がある。「この階段上る200m」と書いてある。  鉄製の階段は腐食して少し壊れかけ。登った上の「展望台」は壊れていて登れない。尾根の上の道をまっすぐ進む。 突き当りのピークに「源氏ヶ峰」の石柱があった。平家軍の陣地があったようだ。向こうは「砺波山」かな。12.40分。  城跡らしくて広い。一番高い地点らしい辺りをウロウロ。座り込んで昼食。  小矢部の方が見える地点。   車道迄降りて来て、車道を歩き戻り始める。左下が「地獄谷」と書いてある。この山頂に陣取った平家軍を、義仲軍が火牛と共に夜討をかけ、この深き谷が平家軍で埋まったとか。  芭蕉の句碑があった。奥の細道「あかあかと日はつれなくも秋の風」。芭蕉が倶利伽羅峠を越えての途中吟である。  火牛の像まで戻ってきた。  13.55分に車まで戻り着く。向かいの高い所が「俱利伽羅山」である。  歩いていた道を車で下りて「巴塚・葵塚」に寄る。  「巴御前」、義仲に伴い砺波山の戦いの武将となり、晩年は尼となりこの地に戻り、91歳で亡くなった。  「葵御前」、寿永2年5月、砺波山の戦いで戦死。ここに葬る。二人を祀る「巴葵寺」がここにあったらしい。 ■次回登山は、4/8福井「天子山」へ■ 2020年01月28日(火)8回 車で「俱利伽羅山」散策  92歳の元山友。週の半分はケアハウス暮らし。出てくると肉が食べたい、とお誘いが掛かる。別荘ではあまり肉が出ない様だ。元気な人だ。暇なもの同士「倶利伽羅源平の郷」道の駅から「俱利伽羅山」に出掛けた。「北国街道」の竹橋町口から車を乗り入れ、車の通らない街道は適当に走っていたら、何とか倶利伽羅にたどり着いた。 92歳の元山友。週の半分はケアハウス暮らし。出てくると肉が食べたい、とお誘いが掛かる。別荘ではあまり肉が出ない様だ。元気な人だ。暇なもの同士「倶利伽羅源平の郷」道の駅から「俱利伽羅山」に出掛けた。「北国街道」の竹橋町口から車を乗り入れ、車の通らない街道は適当に走っていたら、何とか倶利伽羅にたどり着いた。 一番高い所の駐車場に車を置く。目の前の長い階段の上に「五社権現」が見える。あそこが俱利伽羅山の頂上である。  ひとりで登ると三角点がある。

砺波市の方が見える。上に北アルプスが見えるが、ちょっと雲がありはっきりとしない。  不動寺には降りなかった。  万葉歌碑があった。万葉集に大伴池主ど家持との間の贈答歌に「砺波山手向けの神の歌」があるらしい。「砺波山」は地理院地図に山名がある、すぐ近くの小さなピークである。263mの記入がある。以前登った。  巴御前の墓とか、矢立山とか、源氏ヶ峰とか行くつもりが、通行止めで行けなかった。「為盛塚」があった。  展望台からは「医王山」が見えた。  車で北国街道の途中の「城ヶ峰」を通って帰った。城跡に登るとあずま屋があり三角点がある。

■次回登山は、2/1「妙法寺山・茶臼山・岡本山」へ■ 2019年05月02日(木)7回 加賀の前坂口より「俱利伽羅山」往復  相棒K君とは、以前に富山県側の「埴生」から俱利伽羅山を往復した事がある。今回は石川県側の「竹橋」から「俱利伽羅山」を往復の予定である。相棒に電話したら、乗ってきた。ワラビ取りで歩いた事があるらしいが、登山では登って居無いようだ。8.30分に彼を迎えに行き、竹橋の道の駅「俱利伽羅源平の郷」に寄る。ここから歩けばいいのだが、80歳越コンビはさらに「歴史国道」を進み、長坂の入口まで車で行く。ここにも駐車場がある。9.10分。令和二山目だ。 駐車場の隅に祠があり、石仏が入っている。ここから先は車は入れない。すぐ階段になる。途中に「前坂権現」がある。大きな石に祠がかぶっている。昔は神社があったのかもしれない。「長坂」と云うだけあって、長いし勾配も強い。     坂を登り切るとオブジェみたいなものが道を塞いでいる。反対側からの車の進入を止める物らしい。色の変わった石に「くりから峠へ 3.8km」と彫ってある。この先一度降って車道を横切って、「歴史国道」は続いている。道は細いが通行止めにはなっていないので、入り込む車もあるようで、轍が残っている。林道に色々な花が咲いている。    ヤブニンジン ムラサキサギゴケ キケマン    ヒメオドリコソウ ムラサキケマン ウワミズザクラ  旧北陸道は平坦で歩きやすい。   10.10分、道路の真ん中で休憩一休み。車は通らない。人も通らない。    タンポポ ガマズミ   10.50分。「龍ヶ峰城跡公園」の下に到着。右が駐車場でトイレ棟がある。左に大きなピーク。登る階段が付いている。登って行くと白いサギゴケと紫のサギゴケがある。植えたものか?    頂上は、地理院地図に「城ヶ峰」と記入があるピークで、4等三角点があり195.5mである。展望が良い。 海岸線が見える。  「医王山」が大きく見える。医王山の右にかすかに「白山」が見える。   あずま屋の前の三角点。点名は「城ヶ峰」。公園は「龍ヶ峰」。ややこしい。  城跡から降りて進むと「車道」に合流。八重桜が満開である。ここからは車道を登る。    倶利伽羅八重桜まつりの最中である。車で登ってくる人が多い。  「六地蔵」を過ぎて、さらに直進し、峠の上の駐車場に着く。右に石の階段があり、登ると「五社権現」があり、三角点のある俱利伽羅山の頂上である。    12.00時。誰も居なかったので、地べたに座り込んで昼食。すぐそばに三角点。八重桜が周りを囲んでいる。誰も登ってこないと思っていたのに、観光客が時々登ってくる。   小矢部市の方が見える。その上に立山連峰がそびえていた。肉眼ではよく見えない。     80歳越えの二人パーティーは、記念撮影をして、倶利伽羅寺の方へ直接降りる。   12.55分。お参りをして、登って来た道を降りだす。なかなか長いが、降りは楽だ。14.50分に、車に到着。 2017年03月19日(日)6回 加賀の前坂口より「俱利伽羅山」往復 朝9.30に小松市民病院駐車場で待ち合わせ。大阪のN女史とは去年の10月中頃の「美ヶ原・草津白根山」以来である。大阪でまたお店を開いたらしく、仕事を早く切り上げて高速を走り小松の道の駅木場潟で仮眠してきたらしい。それまでにして遠い所から来たのに、今日の山歩きは「俱利伽羅山」である。先週の「加賀・越前」の旧北陸道に続き、「加賀・越中」の旧北陸道歩きである。加賀で山歩きを始めたN女史にとって、北陸の山は最高であるという。お互い三人とも年を取った。N女史膝が少し痛いらしい。話は尽きない。  10.15分に津幡町を抜け「道の駅・倶利伽羅源平の郷」に到着。旧北陸道資料が並べてある資料館を覗き、今日は竹橋の集落を抜けた「前坂」入口の駐車場に車を置く。  ちょっとだけ歩く距離が短くなる。10.30分に歩き出す。すぐ前坂に差し掛かる。今日は春探しである。    「ショウジョウバカマ」が咲き出した。「フキノトウ」も多い。N女史ナイロン袋を出した。 「歴史国道」としてこの旧北陸道は保存されている。人も車も通らない静かな道である。      「ツバキ」 「カンスゲ」    山路来て何やらゆかしすみれ草、芭蕉。 今年初見の春である     「ツクシ」 「フキノトウ」 「イヌノフグリ」 11.40分「龍ヶ峰城跡公園」に登る。以前登った道に入ったら遠回りだった。新しい登山口が駐車場の前に出来ていた。津幡方面。春がすみの感じである。   11.40分。頂上の東屋で半分昼食。コーヒーを入れてもらう。これから向かう「俱利伽羅山」が見える。まだ遠い。 「医王山」「白山」が見えるそうだが、かすみが掛かっている。    「ヒメオドリコソウ」 城址が公園化されて出来上がった。倶利伽羅町の梅ノ木。  倶利伽羅町の「六地蔵」。全員冬用のマントを着ている。なかなか似合っている。いいねー。  不動寺に左折してお参り。  純白の「和光塔」の階段を上り、頂上を目指す。13.00時。二度目の昼食。またコーヒーを入れてもらう。美味しい。360度の展望で、北アルプス連峰が望めるが、今日は春がすみ。  ここが俱利伽羅山の頂上で二等三角点もある。 久し振りの三人である。 ここまで登ってくる人はほとんど居ない。 白山も見えるとの立て札がある。    30分居て13.30分に下山開始。同じ道を戻る。 「ノミノフスマ」 「ネコノメソウ」   15.00時、「前坂」の下の駐車場に置いた車が見えてきた。 倶利伽羅源平の郷竹橋口の「道の駅」まで移動して、倶利伽羅塾の建物に入浴施設があったので入浴する。 明日も休日である。福井の「文殊山」を歩く事にする。明日も晴れそうだ。 ■次回登山は、3/20福井の「文殊山」へ■ |

||||||||

|

2016年12月25日(日)5回 車で「俱利伽羅山」頂上へ 気晴らしと退院祝いに温泉でもと、福光へ出かけた。昼食場所を探したが日曜日で何処もやっていない。道の駅・俱利伽羅源平の郷から倶利伽羅トンネルを越えて、コンビニで弁当用意。近くの埴生町の「護国八幡宮」に寄る。   以前ここから「俱利伽羅山」まで、旧北陸道を歩いて往復した事がある。八幡宮の境内に「木曽義仲」の大きな像がある。長い石段を登ってお参りする。ここは「木曽」という謡曲の舞台になっている所であるので、能楽師のはしくれとしていつも参拝することにしている。  ついでに「俱利伽羅不動寺」にもお参りしようと、細い道を山に入る。不動寺の下の広場に車がいっぱい留めてある。本堂に登って中を覗いたら、法話の最中らしい。  三十三観音の横の石段を登り頂上を目指す。  向こうに「俱利伽羅山」の頂上が見える。  頂上に三角点がある。ここまで登ってくる人はほとんど居ない。  看板に山が書き込んである。白馬・剣立山。薬師・槍穂高と見えるらしい。  不動寺の反対側に降り、旧北陸道を歩いて、山すそを廻って車に戻る。 抗がん剤治療はまだ慣れないので、なんとなく少しつらい。翌日、能楽師仲間のS師の葬儀があった。81歳であった。楽屋に顔を出す楽師では上が居なくなった。 ★次項2016年75回登山は、12/31「小松清水山」へ★ |

||||||||

|

2016年01月16日(土)4回 加賀の竹橋口から「俱利伽羅山」往復 お天気が悪い。予報も雨が降ったりやんだり。しかし寒くない。傘を差しても歩けるところを探して「俱利伽羅山」への、歴史国道(旧北陸道)を歩く事を思い付いた。急坂はないが距離は少し長いな。 9.30に家を出て、高速を東金沢で降り、そのまま国道8号を進み、「中橋」というインターを降り、津幡町を抜けると一直線で道の駅「俱利伽羅源平の郷」に10.20分に到着。トイレを拝借。道の駅の中の地図を眺める。ここから倶利伽羅峠まで5.3kmになっている。往復10K以上かー。   松明を付けた猛牛の像前を、10.30分に出発。道の駅の中庭を過ぎた所からでも行けるが、表の車道より直接に右折して、竹橋町の真ん中を走る一直線の道を歩き出す。杖の代わりにこうもり傘。  この道が旧北陸道である。途中で「竹の橋橋」という橋を渡る。昔は竹で作った橋が架かっていたのかも知れないな。  町はずれに「倶利伽羅峠三十三観音」がある。津幡と石動の12kmの街道に、33の観音像があったらしい。明治の廃仏毀釈と新国道の開通により、ゆかりの地に移転。  三十三体とも確認済との事であるが、街道筋にはあまり残っていない。直線道路の突き当りより左に林道を入る。車道は右でトンネルに続いている。  林道は突き当りで通行止めで、駐車場がある。ここから階段で徒歩専用になる。石像が集めてあるが、三十三観音では無い様だ。  この「長坂」を少し上ると、祠に入った碑がある。「前坂権現」の標識がある。何が彫られているのか判らない。  この「長坂」が、峠までのコースで中で、一番急坂であり距離も長い。  登りきると、少し下って舗装道路を横断します。昔はこんな道は無かったので、崖の上に続きの道が見えるが、今は右へ少し回って斜めに登り返す。ここからは車でも通れる林道になるようだ。下の道路で歩いて来た地元のおばさん二人と立ち話。 「どこから来たの」「竹橋から」「どこへ行くの」「不動寺」「わー遠いよ。気を付けてー」 ここからは自動車も通れるようだ。入口に、公園工事中に付き通行禁止の標識があり、只今解除中の張り紙があった。行きも帰りも車は一台も通らず、誰一人歩いて居る人は無かった。   この道は当時の幹線路で、不動寺参詣路として賑わい、木曽義仲が京へ登った道、奥の細道で芭蕉が通り、加賀の殿様の参勤交代の行列が通ったと書いてある。 この標識は「一騎打跡」と書いてある。この場所は片側が深い谷、片側が崖で、敵の大群が一気に攻め込まぬように、加賀藩の要衝だったらしい。   送電線の下を通ると龍ヶ峰城址は近い。公園工事中とは、この龍ヶ峰城址の事だった。城址に登る道を改修中で立ち入り禁止になっている。  広場駐車場の前より、直接登る遊歩道を新設中である。この先600mほど下ると、JR俱利伽羅駅辺りから登ってくる車道と合流する。  この車道歩きが結構長い。しかも結構傾斜がある。歩道に雪がある。車道を歩く。左に不動寺への道が分岐。六地蔵がある。歴史国道は直進の標識がある。  駐車場があり、ここから不動寺に登る方が近い。  境内に石像を祀った祠がある。このうち四体が、街道筋にあった三十三観音との事である。  本堂にお参りする。今から考えると、二礼二拍一礼したが、よく考えたらお寺だった。手を叩いたのは間違いだった。まことに怪しげな情けない参拝者である。しかしお寺には見えない。神社に見える。  日本三不動と書いてある。不動尊がご本尊というのは、珍しいらしい。今日はあまり参拝者は多くない。寺前のそばうどんの看板に曳かれて、温かいそばを一杯。  隣の純白の和光塔の階段を登る。塔の中は西国観音霊場巡りになっていた。一回りする。  塔の右横より、三角点ピーク迄道が続いている。  頂上に「俱利伽羅権現石殿」がある。石造りの祠が4っつ並んでいる。そのそばに二等三角点がある。晴れていれば北アルプスが望めるようだが、今は小矢部市だけが広がっている。  12.45分に下山開始。こうもり傘の杖は、時々頭の上で傘になる。それでもあまり降らなくてよかった。   14.40分。2時間かかって車までたどり着く。家に帰って車を降りたら、久し振りに足が痛くてよろめいた。 ★次項2016年・第7回登山は、1/17「寺尾観音山」へ★ 2014年03月22日(土)3回 車で加賀の竹橋口より「俱利伽羅山」 春らしくなってお天気が良いと、家にじっとしていられない。不良老人はランチをしょうと、友達とドライブ。「倶利伽羅山」に、車で登っただけだが、携帯で撮ってきた写真を載せておく。  テレビで北陸街道の放映が有ったと云ったので、本物の雰囲気を見せようと、津幡の竹橋の集落を車で走る。集落を抜けると、車で通れない道になるので、遠回りして、途中で車道を横断する地点へ行き、北陸道確認。また戻って、上藤又の集落を抜けて、林道を上って行ったら、「城ヶ峰」の下の駐車場に着いた。トイレがあり、駐車場も広いが、あまり登ってくる人は居ないようだ。今日も、一台の車ともすれ違わなかった。  城跡へ登る遊歩道は、崩れていて通行止めにしてある。ずーっと遠くへ回って裏側から登る。あずま屋の前に4等三角点が在る。前回は雪の中から掘り出した。  今日は海まで見える。  城跡を一回りして戻る道端に、フキノトウが多数。ちょっと開き過ぎだが、今年初めての収穫。家に帰ってテンプラにして食べた。  ここから、山森の集落までは、旧北陸道がそのまま林道になっている。さらに倶利伽羅までは大通り。一番高い地点に、新しい駐車場とトイレがある。車を置き、80段の急坂を登ると、倶利伽羅山の頂上で、三角点が在る。石造の五社権現がある。山名札は針金が無く、地面に落ちていた。此の度針金を付けてまた来なくては。 展望看板が新しくなったていた。白馬岳から槍・穂高岳まで、北アルプスが全部見えるらしい。  ●次項2014年・第20回登山は、3/23福井県「栄螺ヶ岳」へ● 2013年02月02日(土)2回 越中の埴生口より「俱利伽羅山」往復 六日前に「倶利伽羅山」を、津幡町竹橋口から旧北国街道経由で往復した。北国街道は倶利伽羅山を越えて小矢部市埴生町に降りている。その時今度は、埴生口から登ってみたいと思った。その機会はすぐ来た。相変わらず天気が悪い。ここなら傘を差しても登れるかな?と、埴生町から倶利伽羅山を往復する事にした。 相棒K君は以前、倶利伽羅山の山頂三角点を探しに来て、見付けられなかったらしい。それならば遊歩道付近の「矢立山」と「砺波山」も一緒に登って「倶利伽羅山」の三角点に案内するよ、と云ったら天気が悪いのに乗ってきた。彼は登山した山名が500を超えて、さらに増やそうとしているピークハンターである。上手くゆけば、今日一日で三山増えるぞー。  徳光SAで相棒を乗せて、そのまま走り小矢部インターで降りる。北へ向かって一直線、そのまま進むと埴生の町を通り抜け、「埴生八幡宮」に突き当たる。神社の左が「倶利伽羅源平の郷・埴生口」の建物がある。道の駅みたいな感じである。駐車場に車を置く。まず埴生(護国)八幡宮に参拝。ここは謡曲に関係しているので、何回か来た事がある。  鳥居横に木曽義仲の、大きな騎馬像がある。急な石段を登ると、重文の社殿がある。木曽義仲がここで戦勝祈願の「願書」を捧げ、そのおかげで埴生八幡の加護により平家に大勝した。この事は「謡曲・木曽」になって、演能されている。車に戻り9.40分頃、傘を差して歩き出す。埴生の町を真っ直ぐ戻り、途中で右に坂を登る様に分岐に入る。標識あり。  石坂と云う地区らしい。村を突き抜けると「ふるさと歩道」「歴史国道・倶利伽羅越えいにしえの街道」の標識がある。登り口にトイレ舎と駐車場がある。初めは雪が無かったが段々増えてきた。10.20.分に「中たるみの茶屋跡」やがて「たるみの茶屋跡」。  昔の街道の雰囲気が残る道が続く。昔は10軒ほど茶屋が在ったらしい。砺波山とか、となみの関が詠まれた歌碑が所々に置いてある。吹きたまりで雪が深くて、歩き難い所もある。  10.45分「峠の茶屋跡」に着く。柴垣がしてあり雰囲気を良くしてある。柴垣の外側に天池がある。昔より水が絶えないとか。火牛をこの辺りより平家軍に向けて放したと書いてある。  手作りのあずま屋が作ってある。ここに入ってお菓子を食べて抹茶タイム。地理院地図には、この左の山のピークに「矢立山」と記入があり三角点が在る事になっている。  あずま屋の先に「矢立堂」の大きな石碑が建っている。そこに荷物を置いて左の斜面を登り出す。大きな広いピークで、三角点が見付けられるか心配だったが、一番高い所に登り着いたら、白いプラスチックの標識が見え、可愛らしい三角点が在った。11.15分。  その周囲だけは竹林になっていた。

すぐ横にヒラタケを見付けて、三角点はそっちのけで歓声を上げる。今季は初めてのヒラタケである。大きい。矢立山とは、源平合戦の緒戦の矢合わせをした時、平家軍の放った矢が届き刺さった山と云う事らしい。  坂を降りると源平ラインの車道に合流する平地に出る。平家軍はこの先の砺波山辺りに居たようだ。平地を横切り「砂坂登り口」より遊歩道に入る。傾斜が急になり、雪が多くなって歩き難い。カンジキを持って来て履きたいほどだ。  難儀しながら登る。途中「弘法の水」と云う水場を通る。弘法大師が手に持つ錫杖を突き刺したら湧き出したと書いてある。  遊歩道の一番高い所で「砺波山」の標識を見付けた。地理院地図には左上のピークに263mの記入がある。この標識は遊歩道にある。  やはり頂上はきちんと踏まなくてはいけないという事で、雪の上にリュックを置いて、又左の斜面を、木の枝につかまってよじ登る。三角点は無し。登っても何も無し。一番高い所に札を提げてくる自己満足だけ。12.15分。  砺波山を降りると辺りは開けてくる。猿ヶ馬場と呼ばれる所で、平家軍の本拠地だったらしい。芭蕉の句碑、火牛の像などがある。像は菰が掛けてある。  不動の茶屋跡を過ぎた所で、左に建物の工事中。右の斜面に急な石段が登っている。この上に五社権現があり、倶利伽羅山の頂上である。六日前は雪に覆われていたが、今日は雪が全然無い。12.40分着。  前回は雪の中で気が付かなかったが、三角点は大きな保護石に囲まれていた。低山徘徊部の三角点標識も近くに落ちていた。  遠くに微かに小矢部の平野が広がっているのが見えた。  ようやく昼食にありつけた。もう13.00時を周っている。権現石殿の覆い屋の屋根の下に入る。 前回は時間が無くて寄れなかった「不動寺」に直接降りる道がある。真っ白な和光塔の後ろに出た。  倶利伽羅不動寺に4体の観音像がある。竹橋から埴生の間の街道に、昔は33体の観音像があった。明治時代の神仏分離令により、方々に引き取られたらしい。最近の調査では33体全部の在り方は判ったらしい。そのうちの4体である。  不動寺本堂。倶利伽羅の町があるので、冬でも車はここまで登れるようだ。参拝者が幾組もある。  小さな五重塔の向こうに、さっきまで昼食していた倶利伽羅山の頂上が見える。13.50分。  帰途につき砺波山を越えて、砂坂を降りた所に、左に林道が降りている。「大池・埴生口へ」の標識もある。一応調べて来てある。「ふるさと歩道」と名付けられた道のようだ。地理院地図には林道は、「大池」の堰き止めダムの上を通って、八幡宮の近くに出ている。また、林道を入って200m位で右に入る道が分岐している。破線で記入がしてあり、大池から流れる川を渡って林道に合流している。近道のようだ。 ふるさと歩道へ入るか、いにしえの街道を戻るか、ちょっと迷ったが、14.25分に左にふるさと歩道の方へ入る。200mで分岐を右に近道に入る。地図では破線だが舗装された太い林道だ。だいぶ降りたら道を横切って大木が置いてある。ハテナと思いながら進んだら、川の手前で林道が崩壊していて通れない。藪を漕いで進んでみたが道が無い。川の向こうに林道らしきものが見えるが、川が深くて降りられないし、向かい側の崖も登れそうでない。川も深そうだ。諦めて引き返すことに決定。15.25分に砂坂下の分岐に戻り着く。丁度1時間のロス。どっと疲れが出る。 峠の茶屋跡をこえて、いにしえの街道をとぼとぼと降る。  長坂を降りて石坂の町を歩く。道端にある「観光案内図」を眺めていたら、やはり「ふるさと歩道」は、埴生大池の堰き止めダムの上を通っているようだ。近道は記入されていない。ネットの記録では、近道は通れるように書いてあったはずだが?。とにかく今は近道は通れません。ご注意のほど。  16.30分、道の駅に到着。NHKの大河ドラマに「木曽義仲し巴御前」を誘致しようとの看板がある。中に入って資料を眺めたり、事務所の人と話したりした。竹橋から埴生までの立体の旧北陸道の地形模型も置いてあった。   本日の山歩き同伴者は2名 「巴御前のS女史」 「木曽義仲のK君」 お疲れ様でした。これで倶利伽羅越えの歴史街道は全部歩きました。昔は石動に泊まって、次は金沢まで歩いて泊まるのが普通だったようです。芭蕉と同じ道を歩けて満足です。 **次回登山は、2/9「和田山」へ** 2013年01月27日(日)初登山 加賀の竹橋口より「俱利伽羅山」往復 大寒波が来て、相棒と尖山でも歩こうかと云っていたが、昨日のうちに取りやめを決めた。しかし今日は思ったより荒れていない。 去年末に「治郎平山」を二度、石川県と福井県の間の旧北国街道経由で一人で歩いた。面白かったので地理院地図を眺めて調べていたら、倶利伽羅峠に旧北陸道の記入を見付けた。わざわざ破線の道に旧北陸道と書いてある。どうも旧北陸道は整備保存されているようだ。  天気が悪い日のために用意してあった「倶利伽羅山」を一人で歩きに行く事にした。標高も低いし、登山ではないので道も急坂は無いようだ。朝迷っていたので家を出るのが遅れた。金沢東ICで降り、昔の国道8号線を走ると、津幡町を過ぎて「竹橋」信号横に「倶利伽羅源平の郷」と云う道の駅がある。11.30分に到着。  源平倶利伽羅の戦いのシンボル、火牛がいる。その前は道の駅休憩所で、倶利伽羅旧北陸道のパンフレットもあり、写真展示もある。ざっと勉強して11.45分に歩き出す。  用心のためカンジキをリュックに着けて、旧国道より竹橋集落を歩き出す。道の駅のすぐ隣である。まっすぐな道が集落を突き抜けている。以前何度も旧国道を通っているので、この道はいつも見ていた。なんとなく雰囲気ある道だなと感じていたが、ここが旧の北陸道(北国街道)だったのだ。  町の中を真っ直ぐ突き抜けて、突き当りの山裾の分岐を左に折れる。赤い「歴史国道」の案内板が、倶利伽羅峠まで続いていて心強かった。古い案内板に依れば「この北陸道は、倶利伽羅不動寺の参詣道として大変賑わった。倶利伽羅合戦で勝利した木曽義仲が京へ登った道であり。奥の細道で芭蕉も通った。加賀の殿様が江戸参勤交代に行列を仕立てて通った道でもある」。  12.10分、「前坂」の入り口に着く。道の真ん中に仕切りがあり、ここから先は車では入れぬようだ。横に地蔵が4体入っている祠がある広場は、雪に覆われているが駐車場かも知れない。ここから足跡が全然無くなった。  ここから階段となる。5分ほど登ると、道の横に「前坂権現」の祠がある。大きな石が一つ入っている。何が刻んであるか良く判らない。「急ぐとも拝んで通れ神の前」と書いてある。拝む。  12.30分、大きな林道を横切る。辺りに建物は無し。北陸道は以前は直通していたのだろうが、今は右へ50m程進んで向かい側に、戻るように付いている。ここからはほとんど平坦な尾根の道が続く。 粉雪が時々降ってくる。風が無いので小枝に雪が積もり、雰囲気が良い。初めて歩く道だが、雪でもなんとなく道は判別できる。  雰囲気が良いと云っても、人の足跡の無い、音の無い、真っ白の世界を、一人でぼそぼそと歩いているのは、寂しいが、あまり怖いとは感じない。人が見たら異常に見えるかな。  昔は冬でも、、大勢の人が歩いていたのでしょうね。カンジキを履くほどでもない。  もしカンジキを着けねばならぬと大変だ。切り開きに大きなツララ。   13.20分「龍ヶ峰城跡」に着く。地理院地図には「城ヶ峰」と云う山名になっていて三角点が在る。トイレ舎がある。  道の左が高いピークで城跡のようだ。三角点を探して城跡に登る。  一番高い所にあずま屋があった。展望図に寄れば、白山や医王山、それに海も見えるようだ。三角点は見当たらない。柵の外が少し高いので入り込んでみたが判らない。木の枝に山名札を提げ、三角点を探すのを諦めてあずま屋の中で食事をする。  頂上広場は平坦で柵で囲まれ、10㎝程雪が積もって真っ白。すると目の前の柵の近くに、ポッコリと雪が膨らんでいるのを見付けた。もしやと思って雪を除けたら三角点が現われた。柵外に掛けた札を外してきて傍の柵に掛け直した。

城跡から降り、さらに平坦な道を行くと、800m程で「山森」と云う村に出た。下の坂戸という町から倶利伽羅までの道に合流したのだ。山森バス停がある。ここからはこの広い車道を歩く事になる。  時々車が通る。上に倶利伽羅の集落があるので除雪が行き届いている。倶利伽羅集落を真っ直ぐ突き抜けると広い駐車場があり。北に鳥居があり手向神社まで真っ直ぐ階段が続いている。また歩いてきた突き当りの東側にも鳥居があり、「五社権現」の社がある。こちらの鳥居をくぐり急な階段を、足で探りながら登る。 急な階段を登り切って振り返る。鳥居からしばらく進むと、とても急な階段になっていた。  14.45分。登り切ると、倶利伽羅の最高地点のピークである。石造りの社が四社並んでいる。立て札によれば珍しい物らしい。立札にはこの場所を「国見山」としてあった。国見山とも云う呼称もあるらしい。  「石川ふるさと100山」によれば、「倶利伽羅山」にしてあった。ここは石川県と富山県の県境になる。国見山と云うだけあって、360度見渡せる。案内図には、左は白馬岳から剱、立山、薬師、槍・穂高、笠ヶ岳までの、北アルプスの稜線が書き込んである。西には医王山、白山、日本海と見えるらしい。今日は全然ダメ。   倶利伽羅権現石殿は、1677年前田家によって建てられたものらしい。この石殿の裏に三角点はあった。木の標識があったので、すぐ掘り出せた。

砺波山とか矢立山など、地図にはピーク山名が載っているが、どのピークか判らない。  下に不動寺が見下ろせる。今日は時間が無いので、寄っている時間が無い。   15.00時頃下山開始。少しのんびりしすぎた。倶利伽羅の集落を抜け、登ってきた道をひたすらに降りる。 さらに新雪が5センチほど降り積もったような感じである。  積もった雪が軽いので、蹴散らして楽に歩ける。   16.40分、出発地点の道の駅・倶利伽羅源平の郷に無事到着。車とすれ違ったが、人とは全然遇わない「歴史国道」でした。携帯の万歩計は、20.000歩でした。 標高差は無くても、距離があって、なかなか歩きごたえがありました。隣の倶利伽羅塾には入浴施設があるようですが、今日は寄らなかった。 **次回登山は、1/31「黒谷山」へ** |