2006.09.より登山順

2006.09.より登山順

| [福井 別40] 文殊山 366m (福井県福井市) [福井] 文殊山奥ノ院 350m (福井県福井市) [福井] 橋立山 261m (福井県福井市) [福井] 丹波岳 290m (福井県鯖江市) [福井] 広野山 319m (福井県鯖江市) |

||||||

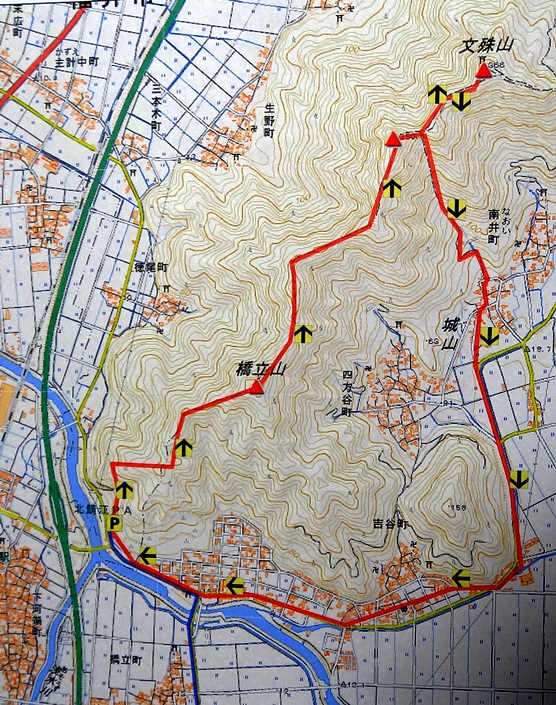

| 第12回 2025.09.06. 大村町コースを往復。 第11回 2022.04.02. 大正寺町コースで「 第10回 2021.03.14. 大正寺町登山口より榎坂峠。「丹波岳」-「広野山」と廻り往復。 第09回 2020.11.21. 酒清水登山口より、「橋立山」経由で「文殊山」往復。南井コースを降りる。 第08回 2019.01.12. 大村町コースを往復 第07回 2017.03.20. 二上町コースより往復。 第06回 2015.11.21. 二上町コースを往復。 第05回 2015.03.22. 大村町コースを往復。 第04回 2014.05.07. 酒清水登山口より、「橋立山」経由で「文殊山」往復。南井コースを降りる。 第03回 2013.01.23. 二上町コースを往復。 第02回 2012.11.21. 二上町コースを往復。 第01回 2011.05.07. 大村町コースを往復。 |

||||||

|

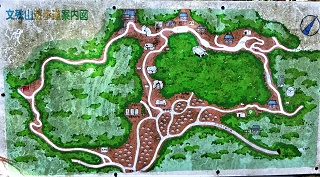

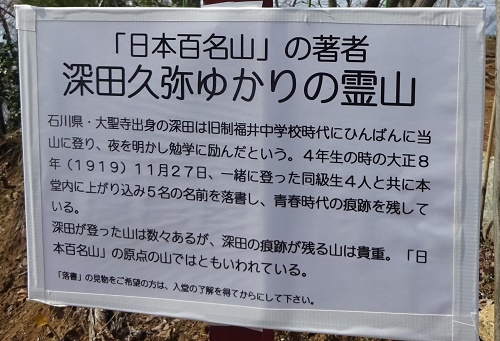

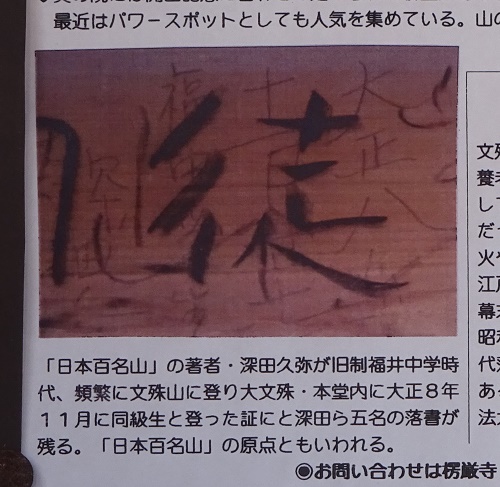

2025年09月06日(土)12回 大村町コース「文殊山」往復 仲間がまだ文殊山に登っていないと云うので、皆で登る事になった。 今回は「大村町コース」である。鯖江ICで降り、大村町の楞厳寺に車を置く。金沢組と2台。メンバーは4人。10時。 案内板「ツチノコ坂→三角点→七曲→霊泉→天狗杉→室堂→展望台→本堂」と載っている。 神社の右から登山道。 毎年の大絵馬。 直進して広い遊歩道。 今日も暑いが、日陰の道。 気持ちの良い遊歩道。 静かな遊歩道。 そろそろ「ツチノコ坂」らしい。 ホツツジ ツユクサ。 ヤマアジサイ。 ツチノコ坂の休憩所。 この辺りらしい。 ツチノコの出現場所。平成6年(1996)7月12日午後5時半。危険な生物らしい。大丈夫かな? 「こべら」と云う地点。1ハゲから6ハゲの札は、古墳が在った場所だった。 静かな遊歩道。 右側に「4等三角点・点名は西袋・標高は205m」 新幹線撮影場所の札。木の間の狭い空間で、線路が見える。 分岐「七曲」地点。二上コースが合流。小文殊の方へ進む。途中に霊泉分岐。只今飲めませんの札。 小文殊。トイレ、休憩所、天狗大杉。 室堂。登山者が熱心にお参り中。 一度降って、一ノ坂、中ノ坂を登る。 大きな二階建ての展望台。南側の日野山の方面。 北側の福井市街の方面。展望台を降りて最後の坂を登る。 カタクリ群生地を過ぎると、大文殊の「本堂」に到着。ここが文殊山の山頂。老人は2時間半懸かって到着。情けない。12時30分。 神社の横で昼食。 北の方。福井平野の大展望。 東に白山が見えた。 泰澄大師が開いた文殊山。本堂の文殊菩薩像は泰澄大師が彫った。「越前五山」とは泰澄大師が開いた霊山。東の白山・西の越知山・南の日野山・北の吉野ヶ岳・中心の文殊山。 下山開始。きょうは奥之院には行かず。同じ道を降りる。三角点まで戻った。 ツチノコ坂も無事通過。猛毒を持ち空を飛ぶらしい。 最後の分岐で、近道の方へ降りる。 福井二代藩士、松平忠道の隠し墓なるものあり。 墓は楞厳寺のすぐ裏。駐車場で金沢組と解散。15時30分。 ■次回登山は、9/11「ミズベリング」へ■ 2022年04月02日(土)11回 大正寺町-「文殊山-奥之院」-南井町  雪割草は猿山で満足、今度は「カタクリ」が見たいと、S女史と、まだ歩いた事のない鯖江市の大正寺町の、大正寺コースから「文殊山」へ登る。 雪割草は猿山で満足、今度は「カタクリ」が見たいと、S女史と、まだ歩いた事のない鯖江市の大正寺町の、大正寺コースから「文殊山」へ登る。大正寺町の妙真寺駐車場は、新しい駐車場が出来ていたのに満車状態。何とか潜り込む。10.30分。 登山口の少し古い案内板。今日歩く予定の道が全部載っている。現在地より榎坂峠~小文殊~大文殊~奥之院~南井町~現在地と一周する予定。時計の反対周り。   榎坂峠へ登って行く。   谷の向こうに「ミツマタ」の花が見えた。 ネコノメソウ  榎坂峠の「三体地蔵」。ここまでは丹波岳・広野山に登った時来た事がある。  今日は「文殊山」の方へ登る。  初めてのコース。峠より「白山」が見えた右の方。間違いなし。  「送電線鉄塔」に出た。登って来た方面。 「カタクリ」が出てきた。     案内板の「百階段」を登ったら緩やかな尾根になった。尾根の右側にロープが貼ってある。  カタクリの群生地らしいが、まだ葉っぱばかりで花は見えない、 木の洞のカタクリの葉 ヤマザクラ     「小文殊」の天狗杉の横に登り着いた。ここで合流するのか―。  一度降って「大文殊」に向かう。角原分岐を過ぎて登ると、  二階建ての展望台に着く。  二階に登り福井市方面。  日野山の方面。  ここからも「カタクリ群生地」。葉っぱは一面だがまだ花は少ない。  大文殊の文殊堂に登り着いた。ここが「文殊山」頂上である。の  「白」が見える。 カワズザクラ シュンラン イカリソウ     昼食は奥之院で、と出発。向こうに「奥ノ院」のピークが見えてきた。  「胎内くぐり」を通り抜けた。邪心の者が通ると岩が閉じる。無事だった。  奥之院の頂上の社が見えてきた。  2等三角点がある。標高350m。点名は文殊山。大文殊より16m低い奥之院に三角点がある。昼食。下山開始。 エンレイソウ ダンコウバイ ツバキ     奥之院と大文殊の間の鞍部まで戻り、南井町の方へ降りる。急坂の悪路が続く。  「山婆の岩洞」を通過。  「八畳敷岩」を通過。  作業道を横断して「岩上地蔵」を通過。  南井町の、登山口の駐車場まで降りてきた。数台置くことが出来る。  南井町から、登山口駐車場の大正寺町まで歩く。15.30分、駐車場が見えてきた。 ■次回登山は、4/5加賀「額谷山」へ■ 2021年03月14日(日)10回 大正寺町-「丹波岳」-「広野山」  相棒S女史が、文殊山近くの「丹波岳」と「広野山」を見付けてきた。調べてみると老人でも登れそうだ。知らない初めての里山は大好きだ。早速登りに行く。文殊山登山口でもある「大正寺登山口」より登る。大正寺町の一番奥の突き当り、妙真寺の駐車満車だ。地前の道路が広いので車を置く。10.10分。 相棒S女史が、文殊山近くの「丹波岳」と「広野山」を見付けてきた。調べてみると老人でも登れそうだ。知らない初めての里山は大好きだ。早速登りに行く。文殊山登山口でもある「大正寺登山口」より登る。大正寺町の一番奥の突き当り、妙真寺の駐車満車だ。地前の道路が広いので車を置く。10.10分。 寺の前の左に登山口がある。案内板がある。獣除け電線をまたいで登り出す。  今は榎坂トンネルが通っているが、トンネル出来る前の榎坂越えの古道だったのだろうと思われる。登り始めは大きくジグザクの径である。この先の峠の先に「日蓮聖人」の孫に当たる日像菩薩が、26才の時の北陸巡礼の折に、岩に日蓮宗の題目「南無妙法蓮華経」と刻んだ「題目岩」があるらしい。    ショウジョウハカマ スミレ ネコノメソウ  榎坂峠に到着。左に登れは「文殊山」。右に登れば「丹波岳-広野山」である。「題目岩」はこの先降って行くらしい。少し降ってみたがすぐ道が二股で案内板もないし、さらに降るのが嫌で戻った。  峠から丹波岳へはジグザグの急坂を登る。登り切ると緩やかな尾根道となる。右手の丸いピークが「丹波岳」らしいな。   ジグザグの道を登って居る時キクザキイチゲを見付けた。今年初見。 登山道の真ん中に「大欅」の札が下がった欅があった。  その先のピークの上に、丹波岳・広野山の分岐点があった。今日はまず右に「丹波岳」を目指す。   「大桜」の名札が提がった桜の木を通過。 「大檜」の名札が提がったヒノキを通過。あんまり大きな木とは思えない。  左に別所町へ降りる道が分岐している。  一度下がってその先が「丹波岳」の頂上らしいな。 12.00時に丹波岳の頂上に到着。文殊山の方だけ切り開かれている。文殊山が一望。間の谷底から登って来た。   誰もいない頂上に設置のテーブルで、早々と昼食を済ませて次の「広野山」の方へ戻る。  分岐まで戻って今度は「広野山」の方へ進む。  左手に平野が透けて見える。  こちらも緩やかな尾根道である。  ここにも別所町からの道が合流している。  北の方が透けて見える。 + 突然に送電線鉄塔に出た。展望が開ける。北の方。遠くには雪山。白山も見える地点かも。  福井市街方も見える。  反対側に日野山。鉄塔は41番。   また分岐に出た。左に降りると西大味町へ。  どうやら頂上は近いな。  展望無し。

同じ道を降りる。榎坂峠まで降りてきた。峠の地蔵3体が入る祠が開いていた。登りの時はキャンパスで覆われていた。水仙の花が活けてある。題目岩探索は疲れたからやめた。老人は情けない。。  登山者5゛6人とすれ違う。いずれも文殊山の帰りに立ち寄ったようだ。皆様元気だ。15.50分に登り口に降り立つ。まだ車が残っている。 ■次回登山は、3/17加賀「宇谷山」へ■  2020年11月21日(土)9回 「橋立山」-「文殊山」-南井町  6年ぶりに「橋立山」経由で「文殊山」に登る。高速の北鯖江パーキングでトイレ休憩。これから登る「橋立山」への登山口か目の前に登る。あそこに見える鉄塔の横を登って行く。パーキングから出る出口が無いので、鯖江インターから戻らなくてはいけない。  山裾に「酒清水」という水汲み場がある。今日もポリタンクに水を詰めている車がいる。隣に大きな新しい資材置き場が出来ていた。  水を頂き建物の裏を登って行く。9.45分。  急坂を登り鉄塔の側を通過。  鉄塔を過ぎると、なだらかな登山道となる。 紅葉の木があり紅葉していて奇麗だ。文殊山の界隈は、紅葉の木が多いような気がする。     「橋立山」に登り着く。広い頂上部は展望無し。三角点と電波塔みたいなものが数基ある。「明神山「帝釈山」とも言うらしいな。11.00時。

分岐に、文殊山遊歩道案内図があった。「四方谷町」からのコースが合流してきている。 ここから文殊山の領域に入るらしい。幾つものピークを越えて登って行く。  「日野山」の見える地点があった。   段々と登りになり「奥之院ピーク」に到着。奥ノ院祠には阿弥陀如来が安置されているとの事。裏に周ると三角点がある。文殊山の三角点はここにあり、大文殊の方が16m高いが三角点は無し。展望無し。12.20分。

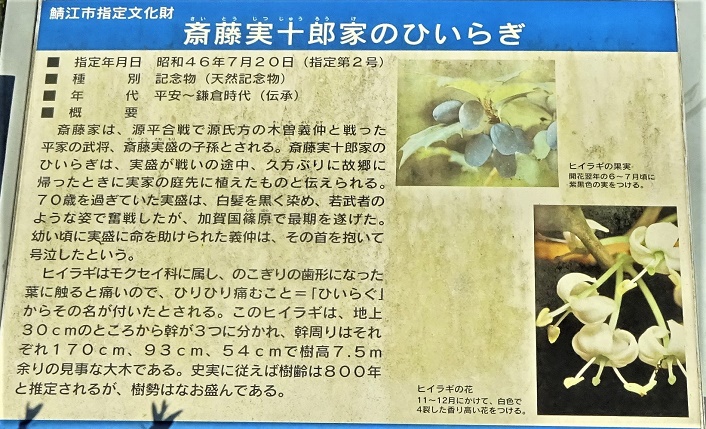

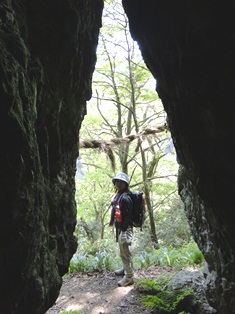

展望のある大文殊の方へ出発。胎内くぐりの岩の門を通る。知恵を授かるが、邪心の者は岩が閉じる、と書いてある。  また紅葉の木が多くなる。  「南井町コースが合流してきている。帰りはここを降りる予定。  12.55分に頂上に到着。新しく建て替えられた真新しい「文殊堂の横に出る。一週間ほど前に落慶したばかりである。中に大きな文殊菩薩像があったが、今日は住職様がお休みのようで、扉が閉まっている。 横に周ると大展望。  「白山」がまだらに冠雪している。  高速道路と北陸新幹線が交差している。  少し寒い。文殊堂の陰で昼食。  下山開始。  少し戻る。  奥ノ院の手前で「南井町コース」を降りる。   急斜面を降りると「山婆の岩洞」を通る。昔ここに山婆が住んでおり、夜になると民家に降りて来て食事を求めた。区民が迷惑して総出で成敗に出掛けたら、これまでと感じてすぐに飛び出してい無くなった。  「8畳敷岩」がある  「岩上地蔵」がある。江戸時代、この辺り大岩がゴロゴロで、雨が降ると危険だった。斎藤久右エ門という人が地蔵を供え祈ったら土砂崩れが止まった。 南井町に降り立ち「斎藤家」に立ち寄る。岩上地蔵を供えた斎藤家の子孫と思われる。ここに平家の武将「斎藤実盛」が植えた「ひいらぎ」の木があるので見せてもらう。案内板によれば「篠原の戦い」で木曽義仲と戦った時、久しぶりに故郷の実家に戻り、庭先に植えたヒイラギである。」   史実によれば樹齢800年のひいらぎである。  斎藤家のおばあさんにお話を聞く。  今丁度、ヒイラギに花が咲いています。古木なので葉っぱのトゲトゲか゜無くなってしまっているとの事。 少し離れた場所の、実盛の墓にも案内していただく。この辺りには彼岸花がいっぱい咲くとおっしゃる。   中に五輪の塔が一基あるのが、実盛の墓である。斎藤様、登山途中の私たちに、お手間を取らせまして申し訳ございません。有難うございました。 ここから山裾を歩いて車まで歩く道が長いぞ。  南井町の後ろの山が「文殊山」らしい。  文殊山の下を突き抜けて、新幹線が通る様だ。  斎藤家より1時間も歩いて、ようやく車が見えてきた。今日はここから登った人は居無い様だ。 ■次回登山は、11/24福井「下市山」へ■ 2019年01月12日(土)8回 大村町コース「文殊山」往復  今年初めて連れのある山歩き。簡単な山が良い。S女史と「文殊山」にした。3連休の初日である。8.00時に加賀ゆめのゆで待ち合わせ。高速を走り福井インターで降りる。前方に文殊山が見えるが直通の道が無い。ナビにに言われた通りあっちこっち廻って山に近づいてゆく。本当は二上コースの大駐車場が目的地になっていたが、途中で「楞厳寺・大村町」の標識を見付けて急遽「楞厳寺」に行き先を変更。9.00時に大村町の楞厳寺に到着。トイレがあり駐車場もあり、2.3台止まっている。 今年初めて連れのある山歩き。簡単な山が良い。S女史と「文殊山」にした。3連休の初日である。8.00時に加賀ゆめのゆで待ち合わせ。高速を走り福井インターで降りる。前方に文殊山が見えるが直通の道が無い。ナビにに言われた通りあっちこっち廻って山に近づいてゆく。本当は二上コースの大駐車場が目的地になっていたが、途中で「楞厳寺・大村町」の標識を見付けて急遽「楞厳寺」に行き先を変更。9.00時に大村町の楞厳寺に到着。トイレがあり駐車場もあり、2.3台止まっている。 「楞厳寺」は「文殊之寺」とも呼ばれているようで、頂上の文殊堂もこの寺の管理らしい。お寺の右横を登って行く。広い遊歩道である。  「ツチノコ坂」差し掛かる。ここから本道の右に旧道がある。近道である。登りは本道を登ったが、帰りは旧道を降りた。 9.55分に「4等三角点・西袋」の横を通過。  10.10分、二上コースとの合流点のベンチで「抹茶休憩」。2日前に我が社中の「太鼓打ち初め」がありお弟子さんが抹茶を点ててくれた。その時のお茶の余りとお菓子を譲り受け、今日ここにS女史にお茶を謹呈。  相棒K君と山を歩いていた頃は、毎回抹茶休憩があった。K君から年賀状はきたが、最近はあまり山歩きはしていない様だ。身体の調子が少し悪いようだ。私の一つ年上の相棒、今度から私がお茶を点てるから、またどこかを歩こうよ。10.20分に「小文殊」通過。 11.00時に展望台通過。平野に全然雪が無い。日野山には雪が見える。ここまでの遊歩道は、雪は無いのだが雪解けのような感じで、まことに泥でぐちゃぐちゃの道である。   11.10フ分に「大文殊」到着。本堂は今にも倒れそうな様子でびっくり。 去年9月の台風21号で半壊したと書いてある。建物には近づく事は出来ず、募金箱が置いてある。 早く再建を望むのみ。  期待していなかったに「白山」が望める。   「大文殊」の頂上は、福井市と鯖江市の境界である。福井方面の展望が良い。   しばらく居て「奥の院」のほうへ移動する。ハート形の苔が生えている。  「胎内くぐり」通過。この岩の門をくぐると知恵が授かるとか。泰澄が「一切経」を埋めたとか。邪心があると岩が閉じるとも。  奥の院は展望なし。三角点がある。昼食。誰も居ない。  同じ道を戻る。楞厳寺の裏の墓地に「福井二代藩主松平忠道公の隠し墓」があった。 14.10分に車まで降り立った。 ■次回登山は、1/13・福井県「鬼ヶ岳」へ■ 2017年03月20日(祝)7回 二上町コース「文殊山」往復  昨日はS女史・N女史と三人で「俱利伽羅山」へ登った。今日も春分の日の祝日でまた三人で春探し。登山後大阪へ帰るN女史の事を考えて、今日は福井の「文殊山」である。9.30分に加賀ゆめのゆを出発、福井インターで降りて「二上町登山口」到着。10.35分。  広い駐車場はなんと満杯。留める所が無い。とうとう駐車場をはみ出して、駐車場に入る農道に留めた。農道を広げる工事中で、今日は工事は休みらしい。広い所に車を置く。 ジグザグ道を登って高度を上げてゆくと、尾根の上に着く前に、左手に福井市街地が俯瞰できるようになる。  山側は崖になっており、水が落ちている所がある。崖の岩には「ネコノメソウ」が咲いている。   尾根まで登り切ると、大村町からのコースと合流。右手に折れて緩やかに登って行く。 11.50分に「小文殊」の広場に出る。トイレ舎、あずまや、ベンチ、天狗杉、室堂というお堂がある。 お腹が空いたのでコーヒーを入れてもらって昼食。 マンサクの木があった。 小文殊から大文殊の頂上に至る途中に「展望台」があり、その先が「カタクリ」の群生地になっている。一面にカタクリの葉が芽吹いている。目を凝らして気の早いカタクリを探したら、つぼみを見付けた。まさに春近し、もうちょっとでカタクリが咲き出すぞ。    「マンサク」 「カタクリ」のつぼみ。 12.45分に大文殊の頂上に到着。お天気は良いが白山は霞がかかって見えない。少し風が冷たいので文殊堂の南に回り込みベンチにに腰を掛け、二度目の昼食。文殊堂はだいぶ傷んでいる。本堂建て替えの寄付のお願いが書いてある。近々建て替えるようだ。今日も中に管理人が座って居られる。     深田久弥ゆかりの霊山の立て札がある。 福井の学校を出た深田久弥はよくこの山へ登ったらしい。 日付の入った落書きが堂の中にあるという。  河津桜の木が一本植えてあり花が残っている。 「ダンコウバイ」の木も一本ある。ピンボケだった。 二日続けての山歩き。なんだか疲れて、奥の院までは行かなかった。    「カワズサクラ」 「ダンコウバイ」 「ショウジョウバカマ」  小文殊のあずま屋とトイレ舎の間に下山する登山道がある。前に一度降りたことがある。近道になるので降りる。少し急坂が続くが道ははっきりとしている。「H」の標識に出る。 小文殊のあずま屋とトイレ舎の間に下山する登山道がある。前に一度降りたことがある。近道になるので降りる。少し急坂が続くが道ははっきりとしている。「H」の標識に出る。14.30頃に駐車場に到着。駐車場はほとんどガラガラになっている。 国道8号線に合流地点で大阪へ帰るN女史の車と、左右に分かれる。4月になったらまた遊びに来るよ、と言って帰って行った。 ■次回登山は、3/25能登の「猿山」へ■ |

||||||

|

2015年11月21日(土)6回 二上町コース「文殊山」往復 今年三月に「春探し」で「文殊山」へ登っている。今回は今年2回目の「文殊山」は「紅葉探し」。文殊山には「紅葉絶景地」の標識がある。 高速道路を片山津ǐCで入り、福井ǐCで降りる。目の前に「文殊山」が見えるが、その麓にたどり着くのが厄介である。今回は文殊山の北側の二上町コースを登る予定。つまり見える文殊山に近寄ってゆけば良いのだが、ナビなしで走っていたら、あちこちと回らざるを得ない。直通する道が無い。ようやく駐車場に到着。10.40分。自宅を出て1時間位。駐車場には車が50台近く留めてある。人気の山。新しいトイレが出来ていた。 早くも降りてくる人が続々。初めての展望地点。 11.50分に「小文殊」に到着。ベンチに腰を下ろして菓子パンをかじる。 12.10分に展望台に到着。登る。ここからだけは南の方が望める。 展望台下のベンチは昼食する人で賑わっている。ここから紅葉が奇麗になる。 12.20分に「大文殊」文殊山の頂上に到着。小銭入れを車に残してきたので、お賽銭無し。文殊菩薩様、この次までお待ちください。すみません。 神社はますます傷んできたようだ。管理人がいつ来ても詰めていらっしゃる。 頂上に着いたら風が出て着て少し寒い。ヤッケを着る。 頂上から西の方の下に、高速道路と国道八号線が走っているのが見える。 頂上付近の紅葉を散策する。大きな杉の木がある。12.45分下山開始。 14.00時に車まで到着。まだ続々と登る人がいる。人気の山だ。 ●次項2015年・第76回登山は、11/23「岩倉観音山」へ● |

||||||

|

2015年03月22日(日)5回 大村町コース「文殊山」往復 昨日は一人で「戸室山」に登った。春探しのつもりが、残雪が多くほとんど雪の上歩きだった。晴れて気温が高くなって楽だったが、そろそろ雪とお別れして本当の春探しをしたいと、戸室山の帰りに「文殊山」を思い付いた。明日も気温が高いが、月曜からなんと冬に逆戻りの雪マークが付いている。メールで呼びかけたら、N氏、S女史とN女史が集まった。N女史とは久しぶり。  「文殊山」は福井県だから、小松より南方だし標高も低い。市街地にも近いし春探しには最適と思った。8.20分に加賀ゆめのゆに集合、私の車で4人で、福井インターで下車。文殊山麓の大村町の楞厳寺(りょうごんじ)に9.15分にすんなりと到着。大村町付近には登山口の標識が多数あり、判り易くて有難い。駐車場も広くトイレもある。登山者の為の杖などが置いてある小屋もある。今日も温かい。春だ    楞厳寺の白椿 今年初見のスミレ 今年初見のショウジョウハカマ    白のショウジョウバカマ カンスゲ 今年初見のヤマザクラ    西袋三角点通過 今年初見ダンコウバイ アオキの赤い実  二上町からの登山路が合流すると、登山客が多くなった。子供連れが多い。  小文殊を過ぎて大きな展望台に登る。福井市街方面と日野山方面が見える。     展望台を過ぎたあたりから、道のふちがカタクリロードになっていた。こんなにカタクリが在る事には気が付かなかった。蕾が多い。おと一週間もすれば満開かな。   11.05分に頂上到着。本殿は相変わらずつっかえ棒で支えられ、シートで覆われている。今日は神主がいらっしゃるようだ。財布を持って来なくて神様済みません。コーヒータイム。    河津櫻が一本植えてある。 オウレン。 ツバキ。   昼食は奥ノ院で取る事にして出発。12.00時奥ノ院到着。   三角点が在る。 全員で記念撮影。    帰りに大文殊迂回の登山路で咲いている「カタクリ」発見。 マンサクとキブシ。  今年初めての春らしい山歩きに満足。  最後に近道を通ったら「福井二代藩主松平忠道公の隠し墓」があった。  すぐ下が登山口のお寺だった。13.50分に到着。 ●次回2015年・第20回登山は、3/28「阿陵山・清水山」へ● |

||||||

|

2014年05月07日(水)4回 「橋立山」-「文殊山」-南井町 5日ホノケ山、6日岩籠山と続き、今日7日は「橋立山-文殊山」である。3日続けて福井の山ばかり歩いている。年寄りのくせに元気だ。今日は夕方より仕事があるので、早めに帰りたい。橋立山は地図に名前が載っている。ネットで「文殊山」を検索すると、この橋立山を経由して文殊に登る記事が多くある。関西方面から電車で「北鯖江駅」まで来て、駅から徒歩で橋立山を経由して文殊山に登り、「大土呂駅」に下山して、電車で帰るというパターンだ。しかも4月初めの頃に、カタクリの花がいっぱい咲くらしい。関西にこんな山が欲しいーとか。 カタクリは終わっているが、8.30分に加賀ゆめのゆで相棒とS女史を乗せた。相棒は橋立山を登っていないので電話したら乗ってきた。S女史と相棒が顔を合わすのは、大御影山以来半年ぶりだ。高速「北鯖江SA」で休憩。地図で見ると、目の前の山の斜面に、登山口があるようだ。次の鯖江インターで下車、左折して1kmほど先で、県道191号をSAの方へ戻るようにして一直線。突き当りを左折するとしばらくで、橋を渡らず直進した200m程先に、右側に入り込む道がある。  入り込むと、そこは「酒清水」と云う霊水の汲み場である。9.25分。立て札に依ると「昔は酒が湧き出ていた。酔っぱらって仕事をしない男の、女房が怒って身に着けていた衣を滝に投げ入れたら、それ以来酒は出なくなった。しかし水は、お茶を点てる時の水、病人に吞ます水として親しまれている。」。 人気のある水のようで、次から次と車が来る。  水場の左に、山に入る道がある。15分ほど登ると鉄塔に出る。やがて尾根となり、登ったり降ったりと、新緑の雑木林を登って行く。  10.30分に、大きなピークに登り着く。四等三角点が在る。低山徘徊部の点名札がある。近くに鉄塔がある。相棒にお茶を点てて貰う。久しぶり。

キンポウゲ ツクバネウツギ 黄色の網目が抜けている    オウレン アズキナシ マムシグサ    ホウチャクソウ? ヤマブキ タンポポ ここから文殊山までは結構遠い。ピークを幾つも越えて行く。雑木林が続き展望は無し。10.55分に、四方谷町から登ってくる分岐に到着。案内図によれば、ここからが文殊山の遊歩道らしい。   ようやく南の方が見えた。日野山の方面だ。近くのピークが越えてきた橋立山だと思われる。  11.35分に奥ノ院の三角点にたどり着いた。誰も居ない。花の散った桜の木の下で昼食。  新しくなった社の前で記念撮影。本尊は阿弥陀如来。祭神は大国主命と書いてある。 胎内めぐりの、岩の割れ目の前に「シャガ」が咲いている。  この先、鞍部の南井町への下山路分岐に、荷物を置いて大文殊を往復。白山が見えないかと期待していたが、天気が良すぎて霞の中だった。   鞍部まで戻り南井町へ降りる。急坂。13.05分「山婆岩洞」。ここまでは前回来た事がある。立て札に依れば「以前山婆が住んでいて、夜になると民家に降りてきて食事を求めた。区民は迷惑で有った為、全員でこの婆を成敗しようと追い詰めたら、姿を消した」との事。  続いて13.25分「八畳敷岩」。立て札に依れば「昔はこの区民は、田圃が無く、和紙の原料ミツマタ・コウゾや木の実を取に毎日山に入った。山で迷う人が多かったが、この八畳敷きの大岩が道しるべとなり、迷う人が無くなった」との事。  続いて13.40分「岩上地蔵」。立て札に依れば「江戸時代、文殊山頂上付近は岩質がもろく、雨が降るとすぐ崩れ、区民は迷惑した。斉藤久右衛門が地蔵菩薩を祀り、祈りを捧げて落石は止まった。村人はこの地蔵を、岩神と云い、後日岩上となった」との事。大岩の陰に小さな地蔵がある。    ? ? オドリコソウ  13.45分に林道に出た。左に降ったら直ぐ南井町に出た。さてここからが大変。橋立山の山裾を、延々と歩く。一時間も舗装道路を歩いて、車を置いた「酒清水登山口」に到着。  タニウツギ 相変わらず水汲みの車が来ている。14.50分。  K相棒は、連休前に、一人で車中泊二泊、山小屋一泊の四日間で「丹沢山」と「天城山」に登ってきたと云った。百名山登頂は2つ増え、自分の年齢を一つ越えた、と云った。彼は私の一つ年上だから「79山」は登ったようだ。おめでとう。 北鯖江PA近くの橋立山登山口より登り、橋立山・文殊山と歩き南井町に降り、車道を歩いて戻った。 ●次項2014年・第36回登山は、5/17富山県「大寺山」へ● |

||||||

|

2013年01月23日(水)3回 二上町コース「文殊山」往復 3日前富山の小佐波御前山に登った。雪景色が綺麗だった。今日は福井の「文殊山」に相棒と二人で登る事になった。今日だけ天気予報に雪マークが付いていない。文殊山の雪景色も良いだろうなー。あまり急坂が無いしカンジキハイクに丁度いいだろうなー。  所が福井県は雪が少ない。9.40分、二上町の広い駐車場に着いても雪が全然無い。ビックリ。しかも数えたら車が30台。ビックリ。平日なのにビックリ。カンジキを車に置いて9.50分に出発。  10.25分、左手が開けてくる。遠くに白い山は「富士写ヶ岳」「火燈山」「小倉谷山」「丈競山」「浄法寺山」辺りだ。   10.35分、尾根の上に登り着く。ここは大村コースとの合流点。ベンチに腰かけて抹茶タイム。 10.35分、尾根の上に登り着く。ここは大村コースとの合流点。ベンチに腰かけて抹茶タイム。少し進むと、左の谷へ降りる道があり「文殊霊水・水飲み場」の標識がある。今回初めて確認に左の谷へ降りる。雪が残っている。谷は広場になっておりその下の方から、水が流れ出していた。ご不動さんの石像が置いてある。11.00時。  11.15分、小文殊と云うピークの広場に着く。トイレ屋があり、あずま屋があり、室堂と云う建物があり、その前に「天狗杉」と云う大杉がある。その前に、大正寺町から登る大正寺コースが合流している。  11.35分、展望台に到着。大きなコンクリート建ての2階建ての展望台に登ると、南の日野山の方が開ける。南の方が開けて見えるのは此処だけかもしれない。  11.55分、「文殊山の頂上」大文殊に到着。北側のベンチで昼食。少し寒い。4.5人が社の南側で、風を避けて食事中。遠くの稜線に、微かに白山と別山が見えてきた。  雪が深くても、人気の山だから、きっと登る人が居てラッセル跡があるから登れるだろうーー、と考えていたのに、雪無し。登山者大勢。ほとんどが水筒だけのトレーニング登山のようだ。  12.30分、食事を済ませて、奥ノ院に向けて出発。  奥ノ院の手前の胎内くぐり。標示版によれば「この巨門を潜り抜けると知恵が授かり、安産の御利益あり。しかし邪心あるものが通ると門が閉じると云われている」。相棒とこの山へ来るのは初めてである。 相棒が一人でここへ来たとき、「邪心あるものが通ると門が閉じる」を読み、自分は邪心があるから、この門を通らないと決め、この門の左側の藪を漕いで岩を迂回したのだそうだ。しかし急斜面で、えらく難儀して、えらく時間が掛かったー、と云った。まことに不思議な事を考える、不思議な男である。  12.50分、奥ノ院到着。新築建替え中の奥ノ院は出来上がった様で、今はシートで全部包んである。三角点で相棒が写真を撮ってくれた。奥ノ院に直接「四方谷コース」が登って来ている。案内書には載っていないが、その途中から「橋立山」を経由する登山路があるようだ。一度ピークハンターの相棒と登りたい。ピークが一つ増えるぞ。  すぐ下山を始める。胎内めぐりの下に、南井町から南井コースが登って来ている。分岐の標識に「山婆岩洞・280m」と書いてある。謡曲に「山姥」があり、その山姥の洞は富山県と新潟県の境にあり、相棒と以前探訪に登った事がある。ここの山婆岩洞は、謡曲とは関係ないが、山姥と聞けば訪ねねばならぬ。分岐に荷物を置いて、急な斜面の坂を降りた。  13.15分到着。大きな岩の下が広く空いており、中は人が楽に入れる。山姥が住んでいたとしても不思議ではない。 また登り返し、頂上をカットして小文殊に降りる。トイレの建物の手前に左に降りてゆく小道がある。これは遊歩道が出来る前のカット道と見当を付けていたので、入り込む。思った通り上手い具合に、展望地点の下あたりの遊歩道に出た。その少し下より、今度は「半田コース・入口」の札が左にある。これも昔の道のようで、案内看板には載っていない。JR大土呂駅付近に降りられるようだ。 14.35分、駐車場の車に到着。4.5台しか残っていない。 **次回登山は、1/27「俱利伽羅山」へ** |

||||||

|

2012年11月21日(水)2回 二上町コース「文殊山」往復 一人なので、楽に登れる山を探していて「文殊山」を思い付いた。しかも確か、前回歩いた時に紅葉の木が多く、秋は綺麗だろうと話し合った記憶がある。前回と違った道から登ろうと調べたら、四方八方から登り口がある。前回は東側の「大村町」から登ったが、今回は北側の「二上町」から登ろうと思う。ここが一番のメインコースらしい。  高速道路を走り福井ICで降りる。国道8号線を鯖江の方へ進み、大町信号を左に降り、200mで右に折れ、山に向かって一直線。途中で高速の下を通り、さらに一直線。突き当りが、文殊山二上登山口の大駐車場である。10.00時に到着。平日なのに30台位停まっているのにびっくり仰天。駐車場から文殊山の頂上が見える。よく見ると山頂の社が見える。  初めは杉の林を登って行くが、やがて左が開けてくる。富士写ヶ岳が見える。福井市街も見える。  10.50分、尾根の上に登り着く。向かい側から大村コースが登って来ていて、ここで合流する。  ここから「紅葉絶景地」の標識がある。紅葉している。まだ少し早いような感じ。  11.05分、「小文殊」に着く。御堂がある。11.20分、展望台に着く。大きな展望台で、登ると南に「日野山」が見える。北は「福井市街」が見える。 展望台を過ぎると、また「紅葉絶景地」の標識があり、11月中頃よりと書いてある。この紅葉は真っ赤になるのだろうか?。   11.30分、大文殊の頂上に到着。社は大分傷んできている。白のシートが緑のシートになった。平日でも管理人が詰めている。色々張り出してあるが、その中に、雷が落ちて火を噴いている杉の大木の写真があった。一週間前の11月14日の午前10時頃、雷が落ちたらしい。  14日と云えば、私の75歳の誕生日、一日中雷が鳴りっぱなしだった。その燃えた大杉の株が、本堂のすぐ横に在った。 今日は天気が良い。頂上からは北の方が大きく開けて見晴らしが良い。駐車場に置いた自分の車が見えた。  ここ数日で白山が真っ白になった。右に別山。さらに三ノ峰かな。  左より御前峰、大汝峰、さらに七倉山と四塚山かな。  すぐそばに「文殊山・越前五山の中心」の立札がある。白山は、日野山、越知山、蔵王山とともに、文殊山を囲む山の一つであるらしい。いずれも泰澄大師が開いたらしい。厳密に云うと、福井県の山は三ノ峰辺りまでで、別山と白山は、石川県と岐阜県の県境にある。  それにしても、365mの山としては展望が素晴らしい。人気の山である。元日は日の出より3時半まで初詣らしい。二日と三日は8時からと張り紙があったようなー。   食事をして11.55分に「奥ノ院」に向けて出発。アップダウンがある。この岩の割れ目が胎内くぐりである。案内ロープはこの岩を通らずに続いているので、知らぬ間に通り過ぎる人が居るようだ。  12.15分、奥ノ院は新築立替工事中。小さいお堂は側に移動して鎮座。  奥ノ院には、2等の三角点が在る。写真を撮ってすぐ戻る。このピークは展望が無い。林の間から白い白山がちょっと見える。12.50分、大文殊に戻る。 13.10分に下山開始。駐車場に14.00時に戻り着く。 自宅に帰るのに、高速道路はもったいないので、下道を走って国道364号線で、大内峠を越えて山中温泉に向かった。途中、温泉の手前で「刈安山」に登る林道に入った。ひょっとすると「白山」がまだ見えるかも知れないと思ったからだ。 30番「刈安山」に続く。 |

||||||

|

2011年05月07日(土)初登山 大村町コース「文殊山」往復 最近福井方面の低い山を歩いている。福井に泰澄大師の開いた霊山「越前五山」と云うのがあるらしい。東の「白山」、西の「越智山」、南の「日野山」北東の「吉野ヶ岳(蔵王山)」、その中央の「文殊山」。その文殊山に登る事にした。泰澄大師が文殊菩薩の奇瑞を感じ、文殊菩薩の聖地である中国・五台山を、ここ文殊山に移し自ら文殊菩薩の尊像を刻んで本尊に奉ったとある。  白山を開いた泰澄大使は越前の僧である。それ位いしか知らなかったが、今回勉強の為SNコンビを誘って歩きに行った。低い山なので案内本の一番長い道より往復する事にした。高速道路を福井インターで降り南に向かって走る。県道208号線は文殊山の麓の大村町を通る。「福井市 文殊山登山口 大村町」の標識を見付けた。楞厳寺(りょうごんじ)300m直進右折、と書いてある。この寺の前の駐車場に車を置く。9.20分。トイレや案内板がある。お参りすると案内地図と由来書が置いてあった。  低いが人気の山らしい。この寺の右の横に登山路が在る。手入れされた登山路である「イワカガミ」が咲いている。  10.00時頃、ツチノコ坂にかかる。平成6年7月12日夕刻確認と云う札もある。カメラの準備と逃げる用意をと書いてある。特徴も書いてある。猛毒を持ち飛ぶらしい。現れたら逃げるが勝ちだな。  このあいだ野坂岳で、紫色のイカリソウを見付け珍しいと言ったら、関西の方は紫が当たり前、白色は珍しいのだとか。加賀の里山には白色しかない。敦賀は紫だったが、福井は未だ白のようだ。 む  登山路の横に三角点が在った。四等204.5m。三角点名は未だ調べてない。

七曲り坂を上ると小文殊と云われる広場に出る。トイレがありあずま屋とベンチがある。隅に室堂がある。仏像が祀られている御堂である。天狗杉が前にある。桜並木がある。遅ざくらを植えたと書いてある。 その先の、尾根の狭くなった所に、コンクリート造りの大きな展望台があった。 尾根だから北と南が見える。こちらは北の福井市街と足羽山。手前は高速道路。  反対側の南は、日野山が正面に見える。   11.00時に頂上の大文殊に到着。石仏が並んでいる。本堂と休憩小屋がある。此処には三角点は無い。  本堂は茅葺屋根が傷んだようで、白いシートがかぶせてある。今日は中に人が居る。ローソクが立ててある。  御本尊が見える。泰澄大師が自作の文殊菩薩像なのだろうか。 白山が見えた。地元の人が色々と山名を教えてくれるが、福井の山にはあまり登っていないので、詳しくは判らない。   北の方に富士写ヶ岳と火燈山が見える。白山との間に雪のある山は、大日山のようだ。 しばらく休んで、まだ時間が早いので、奥ノ院を往復することにする。   一度降って行く。長い釣り糸が付いた「ウラシマソウ」があった。初めて見た。しかも二つもあった。  一度降ってまた登って行くと、大きな岩に出る。しめ縄が張ってある。その間に割れ目があり「胎内くぐり」と云われるもので、この間を通って行く。標示版によれば「この巨門を潜り抜けると知恵が授かり、安産の御利益あり。しかし邪心あるものが通ると門が閉じると云われている。」  恐る恐る通る。門が閉まらなくてよかった。門から5分ほどで奥ノ院に着いた。小さな祠とその裏に2等三角点が鎮座していた。展望は無し。11.45分。

やはり展望の良い大文殊で食事をしようとすぐ戻る。「ヤマブキ」の花がきれい。それともみじの木の新緑がきれいである。この山は紅葉の木が多く、11月過ぎが盛りと書いてある。  人気の山で散策の人が多い。  白山の手前の山は何処だろう。林道みたいなものが見える。経ヶ岳?  14.15分、登り口の駐車場に到着。山の中の案内板に、南井町からの登山口に「斉藤実盛」の墓の標示があったので探しに行った。私の自宅の近くに実盛池、実盛塚、実盛兜など色々と遺跡があるが、成程、実盛は越前の人だった。謡曲古跡のホームページも持っているので、ぜひ見て載きたい。 斉藤実盛の生誕の地らしい。子孫の斉藤さんのお家の裏にあった。実盛手植えのヒイラギの木があった。 |