2006.09.より登山順

2006.09.より登山順

| [福井 38] 高須山 438 m (福井県福井市) [福井] 国見岳 656 m (福井県福井市) [福井] 朝倉山 173 m (福井県福井市) [福井] 金毘羅山 624 m (福井県福井市) [福井] 雨請山 99 m (福井県あわら市) [福井] 木落山 157 m (福井県あわら市) [福井] 岸水山 224 m (福井県福井市) [福井] 光蔵坊 157 m (福井県福井市) |

||||||||||||

| 第8回 2025.09.27. 「高須山」往復。 第7回 2025.09.17. 「雨請山」に登り、移動して「トリムパーク」で昼食。 第6回 2022.03.12. 龍興寺跡-「岸水山」-「光蔵坊」を登る。 第5回 2022.03.09. 「雨請山」に登り、移動して「木落山」に登る。 第4回 2020.06.27. 「金毘羅山」を登山。続いて「国見山」の一等三角点堪忍。 第3回 2020.06.16. 「高須山」を登山。高須町から登山。降りは林道コ―ス。続いて「朝倉山」へ 第2回 2019.10.05. 「高須山」を登山。高須町から登山。降りは林道コース。単独徘徊。 第1回 2011.09.06. 「高須山」を初登山。続いて「国見山」を初登山。 |

||||||||||||

|

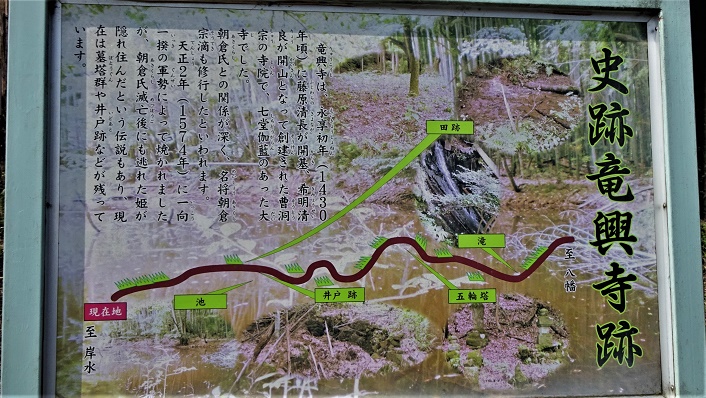

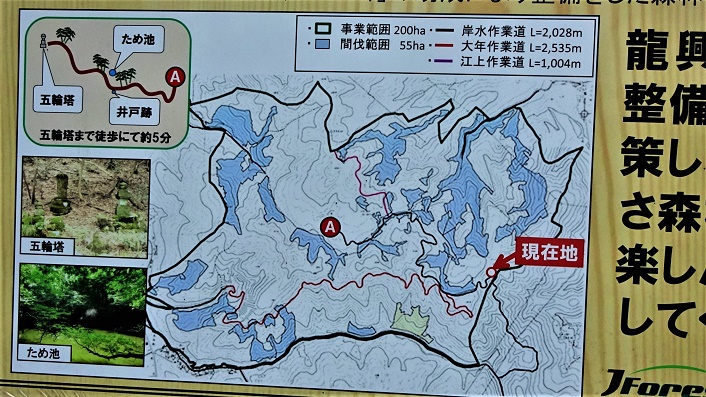

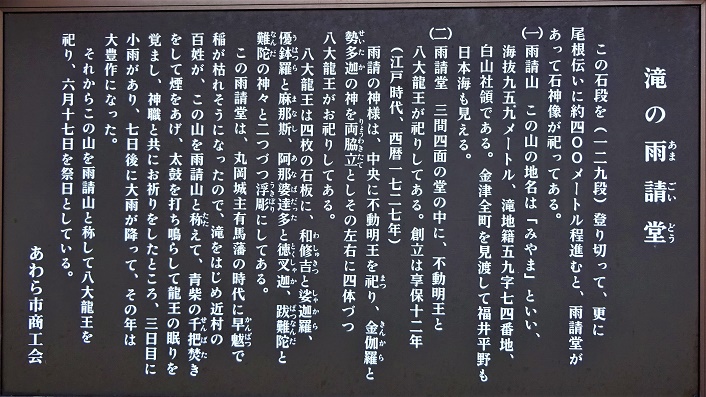

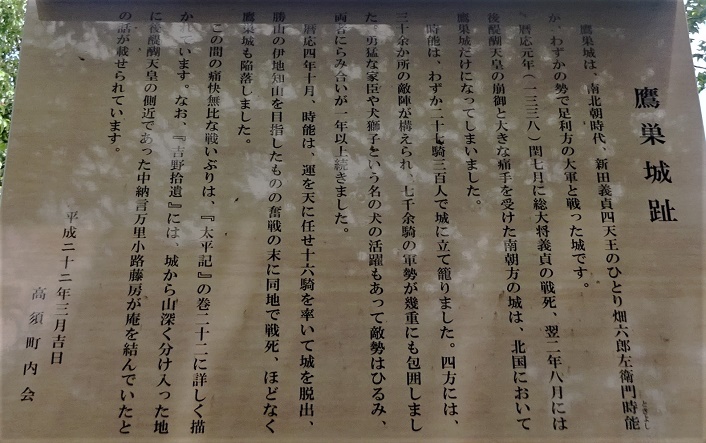

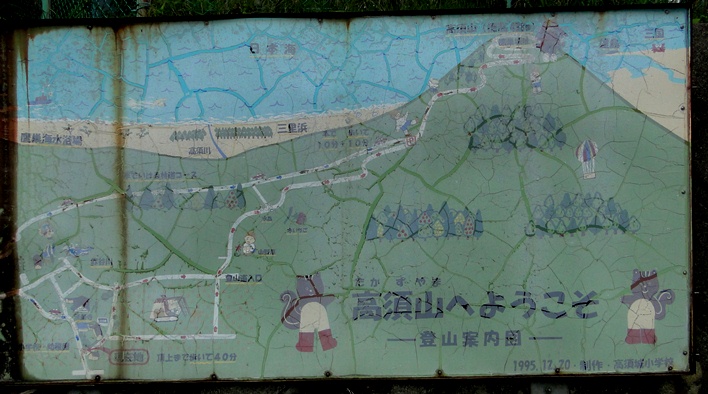

2025年09月27日(土)8回 「高須山」往復 老人は昔登った、歩きやすい山を探して、福井県の「高須山」に登りに行く。S女史に介添えを頼む。 福井市高須町とナビに入れると、山の中のゴルフ場を通り抜けて、高須町に着く。小さな町で道が細い。高台の白山神社。隣の集落センターの駐車場に車を置く。空っぽ。9時。 お詣りして、神社横の登山道に入る。 しばらく歩くと、下からの舗装された道路に合流。 今日は白山が見える。 竹林の前方に「高須山」。今日の目的地。 分岐に出る。舗装道路は左の方へ登っている。直進する登山路に入る。柵が見える。 獣除け柵を開け閉めして通過。 右側が谷の、山腹の道。 ほとんど林の中。ここだけちょっと林がとぎれる。 杉の植林地。 谷が浅くなった。そろそろ尾根だな。 尾根の上に登り着くと、そこは林道の終着点。ここまで荒れた林道だが、車乗り入れ可能。11時。 ここからの道は左側が海となる。山腹の道。 登山道の折り返し地点で、海が望める。鷹巣漁港ではないかと思われる。 キノコ 頂上直下の、鷹巣城跡の解説板。頂上に登り着く。 鷹巣城跡の広い頂上。ここが高須山の頂上。標高438m。ヤマップにランドマークがある。11.50分。 方位版が見える。方位版の近くのベンチで昼食。 ユニークな方位版。 白山は雲が出て隠れそう。 食事を済ませて城跡探索。福井港だな。 九頭竜川かな。 石油備蓄基地。よく見ると遠くに東尋坊タワー。突き出した先に「雄島」が見える。 辺りにクリの木を植えてあるらしい。栗の木が何本もある。栗がいっぱい実っている。 下に落ちていたのを少し頂いた。 梨の木も一本あった。 鷹巣城址の碑。 広いが展望が良い頂上。 ビルが見えるので福井市街かな。日野山かな。 下山開始。林道終点地点まで降りてきた。ここから林道を降りる。 分岐に来た。左へ。ヤマップでは登山道の記入がある。 この林道は道路沿いに電柱工事中。まだ電線は張ってない。段々と降りて下が見えてきた。 棚田オーナー広場があった。下からここまで舗装道路。車が何台も留めてある。 「棚田オーナー田んぼ」。棚田のオーナーを募集して、稲作をして居る様だ。 丁度収穫の時期だ。稲刈りをしている。 棚田の為の舗装道路を歩いて降りると、登り口の分岐に来た。向こうに獣除けの柵が見える。 14.40分駐車場まで戻ってきた。山中で二人だけに遭った、静かな山歩きだった。 町中の廃校の小学校に登山案内図があった。校庭に駐車して、ここから歩く道が載っている。 ■次回登山は、10/1「あじち山」へ■ 2025年09月17日(水)7回 「雨請山」-「トリムパーク」 2度目の「雨請山」に登り、車で移動して「トリムパーク」で昼食。 9月になって猛暑が続く異常気象。へたばって元気が出ない。それでも歩かないとおかしくなりそう。一度登った事のある「雨請山」を思い出した。金津インターの前から入りトリムパークに曲がる交差点前に広場があり、車を置く。10.15分。 「滝の雨請堂」の案内板。江戸時代に雨乞いをした山。石段を129段登れ、と書いてある。 荷物無しで階段を登る。階段は大雨で水が流れた痕。滝の雨請堂とはこの事?。S女史違いますよ、「滝」とはここの地名です。 登り切ると、尾根の上で溝の様な道。雨が降ると階段は滝のようになる筈だな。 溝の道。緩やか。 キツネノマゴ ヌスビトハギ ツユクサ ホツツジ シロオニタケ ガマズミ そろそろ頂上かな。 鉄塔が見えて来た。 雨請堂の手前、海の方に風力発電機が立ち並ぶ。 隣の「雨請堂」。中を覗くと、不動明王像と八大竜王の石像が並んでいる。 見える鉄塔へ行く。鉄塔の横の高みに三角点がある。ここが「雨請山」の頂上。 「4等三角点・点名は滝・標高は98.3m」11時。 すぐ下山開始。 すぐ先に、車を置いた場所より林道が登ってきている。金津創作の森の方へ降りる。 林道。 登り口の広場が見えてきた。林道入口に鎖が張ってある。車では上がれない。11.30分。 車に乗り、金津創作の森の前を通り、「トリムパークかなづ」へ移動する。 前回は駐車場に車を置き、木落山に登ったので、トリムパークの中を歩いたことが無い。ずーっと奥の方に、日本庭園があるので、そこのあずま屋で頂上の予定。園内の案内板で、日本庭園の駐車場に入ろうと思ったら、入る道が通行止めになっていた。仕方が無いので近くの第3駐車場にに車を置き、歩く事にした。 12.05分 トリムパークには「スポーツゾーン」と「プレイゾーン」と「ネイチャーゾーン」がある。ここはプレイゾーンである。 幼稚園の園児たちが日陰で食事中だな。大きな滑り台がある。 これも遊び道具? プレイゾーンを抜けて「ネイチャーゾーン」に入る。 イヌタデ ワルナスビ サルスベリ 現在地の芝生広場まで来た。あずま屋がある。ネイチャーゾーンの先から、日本庭園に入ろうと思ったら通行止め。戻ってあずま屋で昼食に下。 あずま屋で昼食。13時。今回ネイチャーゾーンでは、誰一人歩いていなかった。 あずま屋の隣のヤマボウシの木に、実が下がる。 ムラサキシキブも実がある。 あずま屋からの、日本庭園の道は通行止めになっていなかった。 だんだんと降りて行ったら、和風の橋に出た。 橋の上から、日本庭園の全景。 あずま屋へ行こう。 あずま屋。13.20分。 近くに駐車場。トイレもある。こんな素晴らしい日本庭園があるのに、駐車場までの道の通行止めで、誰一人歩いていない。もったいない。 ゆっくり休んで、そろそろ帰ろう。適当に歩いていたら「プレイゾーン」に戻った。 プレイゾーンの日陰を選んで戻る。 幼稚園児達は帰った様だ。こう暑くては巨大滑り台も、熱くて使用できなかったと思うな。 13時45分、車に戻る。相変わらずの暑い日だったが、良い気晴らしなった。 ■次回登山は、9/20「額谷山」へ■ 2022年03月12日(土)6回 龍興寺跡-「岸水山」-「光蔵坊」  3日前に雨請山と木落山を徘徊した。今日はその近くの「岸水山」と「光蔵坊」を歩く予定。ヤマップを見ていると、600年ほど前にここの山中に七堂伽藍の大寺「龍興寺」があったらしい。ピークハントで岸水山と光蔵坊に登る人が多いが、龍興寺跡まで歩く人はあまり居ない。九頭竜川と日野川の合流する地点に福井市岸水町がある。川に面した車道の道路に駐車場がある。「史跡・竜興寺坂」の石碑。この坂が「龍興寺跡」への登り口らしい。 案内板もあるが、道案内にはならない。  龍興寺まで3.5km・岸水山頂上まで1.0km。10.30分歩き出す。   山に入ると、龍興寺跡と岸水山に関する標識は全然無し。あるのは鉄塔巡視路の標識のみ。この巡視路を登るのかな?。5番に進む。  鉄塔が見えてきた。  登ってみたら5番だった。また下りて先へ登る。  6番の方へ進む。暑くなった。一枚脱ぐ。  分岐に出る。同じ6番でも今度は北庄丹生線6番の方へ進む。二重に送電線が並行しておりややこしい。  6番鉄塔に出たらしい。二重にある送電線の上側の送電線。  鉄塔で行止りかな?、と思ったが、裏をよじ登ったらすぐ作業道があった。その作業道を進むと右に登る分岐があった。上の方へ登るのかなと進んでみたが、ヤマップの軌跡が段々遠くになって行くので戻る。 九頭竜川と日野川の合流点が見える。   戻って鉄塔からの作業道をまっすぐ進む。  緩やかな道が続いて、広い林道に合流した。右が岸水山で左が光蔵坊である。ヤマザクラ50本、アジサイ100本植樹済みと書いてある。 森林再生事業の看板。黒太い枠が事業範囲。水色の部分が間伐した範囲。現在地からⒶ地点まで「岸水作業道」が続いいる。Ⓐ地点が龍興寺跡であり、ため池、井戸跡、五輪塔がある。しばらく眺めていてようやく納得。龍興寺跡まで行くぞー。   途中の目の前のヒークが「岸水山」らしい。赤いテープが下がっている。あそこから登るらしいな。帰りに「岸水山」の頂上まで登る事にして、作業道を進む。  岸水山の頂上を巻いている作業道を進む。日陰になり雪が少し残る。  年配の男性一人前からやってきた。龍興寺跡まで行ってきたらしい。あと30分位だな。  この作業道になってからは、龍興寺跡の標識はあり。ヤマザクラの植樹も見かける。あまり植え着いたようには見えないな。  雪は歩くのに邪魔にならない。平坦な道。  ようやく突き当りの、龍興寺跡入口広場に着いた。12.25分。  とりあえず辺りを散歩。 600年ほど前に創建され、450年ほど前に一向一揆で焼き払われられ廃寺となった。   一段下の広い場所に降りてゆく。礎石らしきもの、井戸跡らしきもの。  向こうに五輪塔らしきもの。   戻ってため池へ上がった。大きな池で魚が居る様だ。  池のふちを一周して広場に戻る。  「史跡・龍興寺跡」の石碑の後ろへ出た。広場のベンチで昼食。誰一人居ないね。13.00時。同じ道を戻って「岸水山」の下に到着。裏側からでも上れそうなので藪に突入。 タブレットに自分の居場所を出してみたら、丁度ここが山頂らしい。藪の中で何も無し。登頂記念に千社札を一枚張ってくる。単なる自己満足。   降りはうまい具合に赤いテープを見かけた所へ降りた。今度は「光蔵坊」を目指す。  朝登り着いた分岐を直進する。標識あり。下へ降りる階段あり「岸水城祉へ」と書いてある。鉄塔巡視路を兼ねているようで、ここからでも麓に下りられる様だ。  直進して尾根に登る道を登ったら「白山遥拝所」の標識。 高い地点に向かったら石像が見えてきた。ここが「光蔵坊」の頂上らしい。朝の登り口に「遊歩道は私有地に付き、ゴミ持ち帰りの事、タバコ禁止」と書いてあった。この石像などは個人で建てられた物らしい。  「白山」が見えているはずだが、老人には判別不可能、左の方の奥の山らしいぞ。   「泰澄大師」の像。白山を開いた泰澄は福井の人。両脇はお弟子らしい。  阿弥陀如来像と十一面観音菩薩像と聖観音菩薩像もある。下に川の合流点が見える。  そのまま林道を下山開始。分岐に地蔵様。 林道の途中の分岐を、戻るように神社マークの方へ降りる。 フキノトウ。途中にミツマタが咲いていた。ウメの花とのコラボ。     予想通り岸水町の神社の横に下りられた。  車道を歩く。大滝家の前を通る。今日歩いた山林はこの大滝家の私有地らしい。  大滝病院の先代院長が私財で整備されたらしい。駐車場に到着。15.40分。 S女史と二人、初めての山を歩かせて貰いました。知らない所を歩くの大好き。楽しかったです。 ■次回登山は、3/16福井の「烏ヶ岳-サガ山-経塚山」へ■ 2022年03月09日(水)5回 「雨請山」-木落山  知らない山を登るの大好き。「雨請山」なんてどう読むのかも判らん。ヤマップで見付けて、近くだし標高も低い。この時期最高だとS女史を誘って徘徊に来た。金津インター口から芦原の方へ入り、2キロで交差点に出る。交差点の手前に池があり、道が太くなっていて車が置ける。「滝の雨請堂」の案内板がある。池の横から林道が山の中に続いている。地理院地図には雨請山の頂上三角点まで林道が続いている。ここから登る予定。 案内板を読んだら、横の129段の石段を登り、更に尾根を400m進むと「雨請堂」があると書いてある。この案内板のある所に雨請堂があると思っていたが、頂上に雨請堂があるらしい。この石段を登り林道から下山するコースに変更。   129段の石段を登る。急な階段だが手すりが付いているので老人でも上れる。  尾根の突端まで上がると、深くえぐられた平坦な山道となる。  途中から窪んだ道ではなく普通の雑木林。  送電線鉄塔と、お堂らしいものが見えてくる。  滝とは地名。格子戸の中を覗くと、石造りの不動明王と八大龍王が見える。江戸時代に雨乞をしたと、登り口の案内板に載っていた。  お堂の横から北潟湖辺りの風力発電機が見える。お堂のある地点が一番高いからここが「雨請山」の頂上だ。  雨請堂と送電線鉄塔が向き合って建っている。堂前の階段を降りて鉄塔へ行く。  鉄塔の向こう側の土盛の上に三角点がある。

三角点のすぐ下まで林道が上ってきている。「石切り場跡」の標識がある。近くなら行ってみようと反対側に進んでみたが、遠そうで段々と降るので諦めて戻る。昔はここに街道が通って居たようだ。  ウラジロの林道を降って行く。  池のふちまで戻ってきた。「大孝池」と云うらしい。今日はこれより「木落山」へ向かう。この信号を左折して「トリムパークかなず」に向かう。 ●続きは下の稿「木落山」へ続く● 2022年03月09日(水)5回 雨請山-「木落山」  10分位で「トリムパークかなづ」に到着。第一駐車場に車を置く。11.00時。「木落山」の記録はあまり無い。登山道は無いようた。その中で登りやすそうなルートを参考。  パークの外側の車道を歩き、最初の舗装してある道路を左折する。  坂道をあがり、また下った辺りに、左に山に入る道を見付けた。標識など何も無いが、ここを登れば頂上寄り延びる尾根に登り着きそうだ。  谷道を進むと分岐に布切れ。目印かも。  足元に咲き掛けの「ショウジョウハカマ」、今年初見。  荒れた谷道で、ぐちゃぐちゃの所もある。  ピール空き缶の目印が続く。多人数だろうな。  どうやら尾根に登り着いた様だ。  尾根には獣道がある。  突然に左側が開けた、作業道が見え木が伐採されている。  見える山は「刈安山」らしいな。  尾根にはテープがある。  細い尾根は道が判る。この先の広いピークに登り着いたら、何処へ降りればよいか、赤い布切れが無くなった。道らしきを降りると頂上より遠ざかる。頂上らしき方面に降りると急斜面に出る。  あちこち藪漕ぎをして、赤い布切れを見付けてホッとする。  ここからは尾根一筋。ピークを一つ越え、二つ目のピークが近づいた。頂上らしいな。  少し開けた頂上の真ん中に「2等三角点」があった。読めない山名札。13.15分 。  一方向だけ麓が見える。昼食。

降りもあちこち迷いながら同じ場所へ戻った。途中ででトリムパークが近くに見えるので、作業道を下りようかと考えた何処へ出るか判断が出来ず、同じ道を戻った。車道が見えてきた。  車を置いた駐車場に戻ってきた。向こうに見えるのが今登って来た「木落山」と思われる。低い山だが手こずって面白かった。16.00時。 ●次回登山は上の項、3/12福井の「岸水山-光蔵坊」へ● 上です。 2020年06月27日(土)4回 「金毘羅山」と続いて「国見岳」 10日ほど前に高須山に登った時、地図を見ていて「金毘羅山」を見付けた。新しい山は大好きである。登って居る人もいる様で、何とか登山コースも判りそうなので、S女史と出かける。越前海岸を走り、大味町から福井へ抜ける県道に入り、しばらくで折り返すように「国山町」に向かう。  国山町の細い道を上へ抜けたら「八王子神社」と「愛染寺」が並んで建っており、神社の横に駐車場があった。10.30分に車を置く。  「八王子神社」  「愛染寺」、お参りして出発。  六地蔵の前より林道を登って行く。  舗装してある林道を登って行く。400mほど進んだ林道の曲がり角に、右に入る登山道があった。  青いテープが下がり、壊れた標示を見付けた。  何とか道らしいものが続いている。 朴ノ木の花 マムシグサの実    杉の木の根っこの股に生えた木。ぼけ老人は、こんな木が大好き。   急坂になり登り切ったら、水平の登山路に登り着いた。地理院地図の登山路にたどり着いたらしい。建物の残骸がある。地図を見れば左は直接林道に続いているようだ。右に進む。  緩やかな所を登りとなる。  休憩。前方の上の方が明るい。尾根かな?と思ったらガードレールが見えてきた。道がある様だ。  地図を見ても林道らしきものは無い。ガードレールの下にたどり着いたが、道路下が壁になっており、壁に沿って左に進んだら道路に登れた。地図に載っていない新しい林道のようだ。ビックリだ。  戻ってみたら続きの登山路が始まっていて、大きな「金毘羅山登山口」の看板があった。  ここからはちゃんとした登山道になった。  大きな杉の木が目立つようになると、頂上の神域らしくて神社が近い雰囲気。  12.35分に、神社と反射板の建つ金毘羅山の頂上に到着。  神社は大きくて、中は板張りの拝殿で賽銭箱がある。その奥が神殿らしい。金比羅神社は海の神様らしい。ここは海に近い。

神社と反射板の間に三角点がある。神社の前で昼食。木が茂っていて展望は無い。  下山開始。途中で木の間から海の方がちらりと見えた。どこだか判らない。     林道に降りて来て右に周り、ガードレールの下を歩いて登山路の続きを杉林の中に降りる。ガード下には虎ロープがあるが半分藪になっている。老人はもたもたとしていて相棒とだいぶ置いてゆかれていた。その内に急斜面を降りている時に、道から外れていることに気が付いた。タブレットのヤマップ地図の軌跡を見ると、方向的には間違えていないが、少し近道をしているようだ。平らな所でどこでも歩ける。そのまま進めは登山路に突き当たる様だ。 相棒から携帯に電話が掛かって来た。クマ除け鈴の音が聞こえなくなって、登った時に休んだ場所で待っていたがいつまで待っても現れない。老人は倒れてノビているのかも知れないと、少し戻ってみたりして、心配になり電話をしたらしい。すまんすまん、道から外れた事は判っているが、自分が先へ進んでいるか遅れているかがわからない。もうすぐ登山路に復帰できるからと、まだ電話してもらう。どうやら私の方が先へ進んでしまったらしい。待っていたらすぐ上から現れた。無事再会、平謝り老人徘徊です。  ようやく林道からの登り口に戻ってきた。しかしここも林道から戻ってきたので、二人して少し道を外している。  15.00時に車まで戻ってきた。 今日はこれから「国見岳」の一等三角点を確認して戻る予定。 ●続きは「国見岳」の下の稿に続く● 2020年06月27日(土)4回 「金毘羅山」と続いて「国見岳」 「国見岳」は9年前に、高須山の帰りに車で上り、一等三角点を確認した事がある。金毘羅山から降りて越前海岸に戻る。  戻るように走ると「弁慶の洗濯岩」で一休み。トイレがある。義経弁慶一行が東北平泉を目指すとき、このルートを通ったらしい。その先で福井に抜ける県道を走る。  国見岳森林公園へ登る「二枚田幹線林道」の入り口があった。  国見岳森林公園のキャンプ場の駐車場に車を留める。  記憶を頼りに鉄塔のある高い地点を目指す。鉄塔を越えた突き当りに三角点がある。

「天測点」がある。これは珍しいものである。全国で45か所、北陸ではここと、富山の「呉羽山・城山」の二か所しかない。この上に精密機械を据え付けて、恒星で位置を測定していたらしい。  キャンプ場の方を散策。キャンプ場は閉鎖らしいが、一組が調理中。  東尋坊の方が見える。雄島らしい。 平野が見える。福井かな?。晴れていれば「白山」が見えるはずだ。  ■次回登山は、7/5加賀「加賀海岸自然歩道」へ■ 2020年06月16日(火)3回 「高須山」と続いて「朝倉山」  S女史と「高須山」に登る事になった。8.20分に加賀ゆめのゆで待ち合わせ、高速道路を使わずに山を目指す。途中で春江町の「ゆりの里公園」の近くを通ったので寄ったら、本日休園日で入れなかった、残念。 フォレスト福井ゴルフ場を通り抜けて高須町の「白山神社」の隣の、集落センターの大きな駐車場に車を置く。平日はいつも空らしい。神社の横の細道に入る。向こうに「高須山」が見える。 ギホシ ガクアジサイ     一度林道に出て、舗装道路を歩くと、登山路が分岐している。獣除けの門を開け閉めして進む。  林道の終点の駐車場に着く。案内図を見ると、この舗装してない林道でここまで入れるようだ。。林道の終点から登山路が続いている。 ヤブレガサに花? タテヤマウツボグサ マムシグサに実が出来掛けだ     山肌を回り込んで登って行く。  頂上近くで海が見える所がある。鷹巣漁港らしい。頂上に登るとこちら側は見えない。 10.55分に頂上到着。「鷹巣城址」の案内板を読んでいて、半月前に登った「鷲ヶ岳」と、ここ「高須山」が繋がっていることを発見。 「鷲ヶ岳」に登った時頂上に「畑将軍戦死の地」の石碑があった。畑将軍はこの「鷹巣城」で戦っていたが、ここより十六騎で脱出、伊知地山・鷲ヶ岳に転進したが、鷲ヶ岳で戦死と書いてある。  頂上は広い。鷹巣城址」の碑、「方位版」、一面の深い「草原」。昼食。   石油備蓄のタンクが並んでいる。遠くは「東尋坊」と「雄島」。  登って来た高須町の方面。  山名板に寄れば、こちらに「白山」があるらしい。晴れていれば白山が素晴らしいらしいな。  降りは「林道」を降りた。  林道の獣除けの門を、開け閉めする。棚田の上に出る。棚田にはオーナーがいて、棚田を維持しているようだ。     駐車場に戻った。今日の登山者は我々二人だけだったようだ。13.00時に戻り着く。 今日は早く降りてこられたので、これから近くの「朝倉山」を散策の予定。 ●続きは「朝倉山」下の項に続く● 2020年06月16日(火)3回 高須山から降りて「朝倉山」  高須山から降りて、フオーレスト福井ゴルフ場を戻り、国道416号線で海岸の方へ降りてゆく。浜別所町町に近づくと登りになり、一番高い地点にある「日吉神社」に車を置く。バス停もある。  自動車の後ろに「朝倉山登山口」の石碑があった。林道が上っている。鎖がしてあるが登山者は自由にお通り下さい、と書いてある。  しばらく歩くと「旧登山口・つづら折りの急な細道です」の標識があり、ここを入り込む。  「中間地点あと少し」の標識。中間地点で頂上まであと少し、かと思ったら、中間地点まであと少しだった。なかなか辛いぞ。  「ゴールは目の前」の標識。  ようやく頂上らしい。電波塔が二つほどある。

パイプ組み立ての、工事現場みたいな展望台がある。右に石油備蓄タンクがみえる。  さっきまで登って居た「高須山」と思われるが。??。  上から三角点を写す。非常に高いぞ。風で少し揺れている。へっぴり腰てナントカ降り立つ。  三角点で記念撮影をして下山開始。  降りは登って来た反対側の斜面に登ってきている林道を降りる。林道歩きでとても楽だが、歩いて来た軌跡を見ると、反対柄の斜面を降り、ぐるりと反対側から一周するように降りる。距離は3倍はある様だ、  ようやく国道に置いた車が見えてきた。 ところで国道416号線について調べていたら、なんと私の住んでいる石川県小松市から、勝山市に通ずる国道が、少し前に繋がり、それがここを通ってこの先の海まで続いているのだった。 ■次回登山は、6/17加賀「宇谷山」へ■ 2019年10月05日(土)2回 「高須山」を単独徘徊。 4日前に下市山を登った。その時に下市山と高須山のページを合併した。そんな訳で「高須山」も歩いて来ることにした。今日も一人、老人の里山徘徊である。8年前に来た時の登山案内図が新しくなっていた。高須城小学校の、前回と同じ場所に掛かっている。小学校の校庭に停めて、ここから歩き出すコースかが書き込んである。   白山神社の隣の「集落センター」の駐車場まで乗り入れる。前回と同じ場所だ。白山神社に参拝。  神社の横に標識がある。まっすぐ進めば良かったのに、集落に降りて、また戻る。  一度車道に合流。  車道を少し進むと「高須山」が目の前に現れる。  林道は左へ登って行くが、登山路はここから直進し、獣除けのゲートを通る。  初めは、川沿いである。  やがて杉の林になる。  やがて車道の終点に合流。案内図によれば、ここまで車が入ることが出来る様だ。最も道は悪そうだ。  ここからは、山肌を捲いて、緩やかに登って行く。 途中で海が見える所がある。鷹巣港らしい。   頂上到着。一面の草原、一番高い所に「鷹巣城址」の石碑がある。  石碑の下に石の祠がある。誰も居ない。 登って来た方面。高須町だろうな。  石油備蓄基地が見える。その先海岸線が飛び出している所が、東尋坊だろう。   同じ道を戻る。   林道終点まで降り、帰りは林道をそのまま歩いて戻る。  林道の途中に、獣除けの門がある。車の通行を禁止するものではありません、と書いてある。  林道をお終いまで歩いても、白山神社まで出るが、途中で戻るように分岐を降りて、登って来た登山路に戻って、駐車場に戻り着いた。今日は、誰一人登って居ない高須山でした。 ツリガネニンジン カメバヒキオコシ ヤマシロギク    ラショウモンカズラ ミズヒキソウ 花の名前は保証しません。怪しいぞ。   ■次回登山は、10/9「籾糠山」■ 2011年09月06日(火)1回 「高須山」初登山-「国見岳」初登山 病み上がりで、低い山を探していたら、S女史が「高須山」を見付けてきた。おまけに展望が良いとの事で、ここを歩くことにして仲間に声を掛けたら、久しぶりに4人集まった。これだけそろったのは2か月半ぶりである。 9時に加賀ゆめのゆを出発、高速を丸岡インターで降りて。海の方へ向いてひた走り。佐野町からフォーレスト福井ゴルフ場の周囲を回ったら、高須町にたどり着いた。村の中に入ると「高須城小学校」があり、金網フェンスにこの案内板を見付けた。1995年制作高須城小学校と書いてある。16年前のものである。学校も廃校みたいな感じだ。村の中は狭くて車が置けない。電動三輪のおばあさんに聞いて、「高須町集落センター」の駐車場に入れる。センターは、そのまま学校の横の坂を上り、左に曲がると「白山神社」がある。その境内に「高須町集落センター」がある。折から葬式があるようで用意をしている。  ここでまた地元の人に登山路を聞く。神社の横を入って行くと、また田んぼに出る。舗装路は行ったらだめで、山道に入る事。イノシシ除けの金網は、電流が流れているので触らないこと。  10.30分歩き出す。白山神社にお詣りして、神社の右横の山道を入り、200mほど歩いたら舗装道に出た。田んぼの中を右から登って来て、直進している。前方に丸い高須山が見える。そのまま舗装路を直進して登って行けばよかったのだが・・・・。  「高須山頂」の赤い矢印があるのだが、方向がおかしい?。しかもさっき聞いた話の思い込みが激しい。舗装路をいつまでも行ってはいけないとか、イノシシ除けの金網とか。そこで矢印の通り、金網を跨いで棚田のあぜ道を歩き出す。  稲刈りの人に笑われて、舗装路に戻る。舗装路を左に曲がりながら200mほど歩いたら、林道の舗装路は左に曲がって行く。直進する山道が登山路だった。この分岐に子どもが造った矢印案内板が有った。「ちょう上へ たかす町へ」と仮名で書いてある。  小さな仏様が置いてある。信仰の山でもあるようだ。11.10分、車で登ってこれる林道の終点に合流。  2.3台駐車出来そうだ。林道は荒れ気味のようだ。ここまでの山道は、左手が山で右が谷だったが、ここからは右手が山で左が海のようだ。 「ツリガネニンジン」  「ホトトギス」が可愛い。  左手に海が見えてくる。家へ帰って地図を眺めていたら、鷹巣町のようで、左端は亀島のようだ。  11.35分、頂上に到着。「鷹巣城址」の大きな碑がある。  「石の祠」がある。前に小さな石像がある。 頂上は平たくて広い。これは石川県の方面。   海の方は目の下に石油備蓄基地の白いタンクが並んでいる。その向こうが九頭竜川の河口で、三国港である。台風の後で濁った水が海に流れ込んでいる。  南の方は、登山口の高須町の集落が見える。  白山の方は雲が掛かっている。昼食を取り、記念撮影をして下山開始。下山後は近くの国見岳に登りに行く。この国見岳は山は車で頂上まで登れるはずだ。 2011年09月06日(火)1回 「高須山」に続いて-「国見岳」初登山  「国見岳」を目指す。高須町からまたゴルフ場の周囲を廻り、県道3号線まで戻り南へ進む。奥平町を過ぎた所で、「国見岳森林公園」に登る林道に入る。冬季は通行止めと書いてある。ぐんぐんと高度を上げてゆく。頂上は広い芝生の原っぱになっており、管理事務所と食堂がある。バンガローがある。その反対側の福井市街の方に、アンテナ塔があり、それに登って行く道がある。150m程登って行き、アンテナ塔を過ぎた最高地点に三角点が有った。  国見岳山頂の立札があり、「一等三角点」がある。大きくて綺麗な三角点だ。

横に大きなセメントの台がある。「天測点」とレリーフが横に付いており、上の真ん中にも印がある。これも国土地理院の施設と思われるが、今は使われていないようだ。  「ナデシコ」が咲いている。  「ツリガネニンジン」もある。  「アンテナ塔」の横からは、福井市街が目の下である。  大きな風力発電の塔がある。その上が展望台になっているようなので登ってみる。  展望台のベンチで抹茶を頂く。 東の方が広く望める。   遠くの山は銀杏峰と部子山と思われる。今度登ろうと計画中である。  その右に日野山が見える。 「白山」の雲が晴れてきた。御前峰がはっきりと見える。白山の下の尖った山は「冠岳」で、「浄法寺山」「丈競山」と続いている。その上は「火燈山」「小倉谷山」でさらに「富士写ヶ岳」だ。   頂上の西の方に瘤があり、神社の建っているのが見える。寄ってみたら大日神社で、泰澄が修業したと書いてある。ここから今日登った「高須山」が見えないかな、と寄ってみたのだが、その方向に山は見えるが、どれだか判らない。ひょっとすると見える山の陰になっているのかな。 |