| [福井 別87] 乙坂山 290m (福井県越前町) [福井] 長泉寺山 102m (福井県鯖江市) [福井] 芋山 156m (福井県鯖江市) [福井] 寺山 271m (福井県鯖江市) [福井] 水谷山 334m (福井県鯖江市) |

||||

| 第5回 2025.08.30. 八幡神社より「長泉寺山」一周。 第4回 2025.05.05. 八幡神社より「長泉寺山」一周。 第3回 2023.11.03. 鯖江西山公園の「長泉寺山」へ 第2回 2022.10.24. 鯖江市の「芋山-寺山-赤はげ山-水谷山」を河和田町より登る。 第1回 2019.09.29. 越前市の「乙坂山」を初散策。続いて鯖江市西山公園の「長泉寺山」を歩く。 |

||||

|

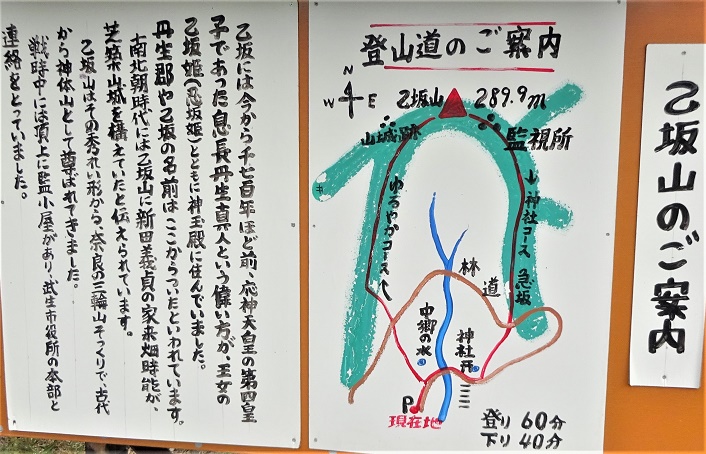

2025年08月30日(土)5回 八幡神社より「長泉寺山」周回 5月に鯖江市小黒町の八幡神社より「三十三間堂」と「祈りの道」で、一人で長泉寺山を歩いた。今日は金沢の二人とS女史を、同じコースで案内する事になった。 西山公園道の駅で金沢組と待ち合わせ。有料駐車場に車を入れる。すぐ前が道の駅である。道の駅の屋上に公園に入るエレベーターが見える。足が遅いので先に車道を歩き出す。一本道なので八幡神社の登り口で待つよ。10時10分。 車道の石仏のお堂。サルスベリ。 また道端の石仏堂。信仰の厚い土地柄だな。 民家のムラサキシキブと赤い花? 民家のノウゼンカズラ。 八幡神社の登り口に到着。まだ追いついてこない。どうしたのか? 説明不足だったかな。 民家の蛙の前で待っていたら携帯が鳴った。道を間違え山に登ったら、レッサーパンダの動物園に着いたという。 動物園まで上がったら、頂上は近いな。皆様はそのまま頂上に登り、頂上で会いましょう。私はこちらから登ります。神社の鳥居をくぐる。10時40分。 二つ目の赤い鳥居をくぐると八幡神社。今日もよろしく。 ここから尾根の上のピーク迄に、33体の観音石像が並ぶ登山道。 神社と案内板。「史跡・三十三間堂」と呼ぶ。 急坂になる。観音石仏は新しいものも、古いのもある。建て替えして居る様だ。 第1番・和歌山県・青岸渡寺 第4番・大坂・槇尾寺 階段の道 階段の道。雰囲気が素敵。 第7番・奈良県・岡寺 一度尾根を横断する。 尾根を横切りピークには登る。三十三間堂参道と書いてある。 第32番・滋賀県・観音正寺 第33番・岐阜県・谷汲寺 ピークの上に到着。これで33観音を完全参拝。御利益がありそうな感じ。よろしくお願いいたします。11時10分。 尾根を降って頂上の方へ縦走開始。 1988(昭和63)年に、市民の心の潤いと安らぎの場を作ろうと、市民グループが「祈りの道設定の会」を作った。千体を目標に設置希望者を募集。石の値段は3万円から4万円で他に設置料。自分で彫っても人に頼んでも良い。自分の記念の為に彫る人が増えて、県外の人も多かった。今は世話する人逹が高齢になり。鯖江市に移管されているらしい。実に色々の像があり見ていて楽しい。今は480体ほどあるらしい。 後ろから登山者が来た。エエーッ?。なんと頂上で会うはずの仲間が、後ろから追いかけてきた。私の事が心配で、動物園からまた下りて、後を追いかけてきたと云う。すまんすまん。獣除けの柵を開けて、車道を登るとすぐ頂上である。 頂上手前の道路の真ん中に三角点マーク。この中に「3等三角点・点名は御館・標高は111m」ここが長泉寺山の頂上。 三角点の先に展望台がある。暑くて誰も居ない。 文殊山。 日野山。 スピーカ塔の日陰で昼食。11時40分。暑いが少し風が通る。 祈りの道を下山開始。 ドラえもんを見付けたぞ。 大きなものもある。 祈りの道を通り抜けて、下に降りる。 橋を渡り「嚮陽庭園」の部分に渡る。 鯖江藩7代藩主が、ここに領民の為に憩いの場として、庭園を造った。 それが西山公園の始まりである。シカシカ。いろんな庭。道も色々ある 池に出た。立派なあずま屋がある。 あずま屋で一休み。鯉が集まって来た。 餌の販売機があり与える。取り合い。凄い。 段々と降りて、道を渡って西山公園に戻る。 ツツジの庭園。ゴールデンウイークの混雑を思い出す。 道の駅の屋上に渡る橋。エレベータで店内に降りる。買い物をして、金沢組とお別れ。今日も老人にお付き合い頂き、ありがとうございました。楽しい一日でした。14時。 ■次回登山は、9/3「二堂山」へ■ 2025年05月05日(月)4回 八幡神社より「長泉寺山」周回 ゴールデンウイーク。昨日に引き続き「鯖江・西山公園」を徘徊。 今日は一人。西山公園に入ろうと思ったが何処も車のの渋滞行列。駐車場に入れずウロウロ走って 、だいぶ離れた地点で大きな量販店の、ガラガラの駐車場を見付けて、隅に停めてどうしょうかと地図を見て考えた。西山公園から「長泉寺山」を目指す予定だったが、ヤマップ地図に小黒町の八幡神社からの登り口があるのを見付けた。ここからだと西山公園登り口より近い。ここから長泉寺山に登り、西山公園に降りる事にした。 しばらく車を置かせてください。すみません、帰りに寄ります。長泉寺山に向かって歩き、山裾の車道を左に歩く。11時。 道筋に石仏。 登山標識は無い。通り過ぎて戻る。これが「八幡神社」らしいな。 二つ目の鳥居。左の方に道がある様だ。行ってみる。 「史跡三十三間堂」とかの標識。ここから頂上まで西国三十三ヶ所観音霊場の観音を模した石仏が並び、ここを登る事で「西国三十三ヶ所巡り」が出来るとの事。11.10分。 急坂である。石仏が並ぶ。これは第四番観音像。 第九番観音像。両側に並ぶ。 新しく造り直されたものも。古いものもある。 第九番観音像。中々の急坂。 まだまだ続く。 一度林道と合流。昭和23年頃まで村内の人々が、西国三十三ヶ所ご詠歌を唱えて登り、山頂で昼食を取る風習があった。 観音信仰の厚い土地柄らしい。さらに登る。 第二十六番観音像。 登山者が一人降りて行った。 ガマズミ ツクバネウツギ チゴユリ 頂上到着。第三十三番観音像がある。ここで満願である。有難う御座いました。11.35分。 私は実際の三十三ヶ所観音霊場は、車で全部拝観している。 尾根の道を長泉寺山の方に降りる。ここにも石像が並ぶ道に出た。 石像が並ぶ道。西山公園から登る道にも石像が並んでいた。その石像の道がここまで続いていたのだ。 展望台方面の標識。展望台とは長泉寺山の頂上の事である。西山公園から長泉寺山に登る人は多いが、こちら側から長泉寺山に登る人は少ない様だ。この道は鯖江市の中心部にある「中道院」から続いて居る様だ。天台宗のお寺で泰澄大師創建との事。 ここの石像は観音像では無くて、色々とある。 この石像も、三十三ヶ所観音霊場巡りと同じ趣旨である様だ。 坂を登り、獣除けの金網柵を開けて、舗装道路の広い道に出る。 すぐ上が「長泉寺山」の頂上の展望台である。つつじ見物の若い人が大勢空身で登ってくる。 道路の真ん中に三角点。向こうが展望台。 この中に三角点がある様だ。「3等三角点・点名は御館・標高は111m」 展望が良い。12時。 「白山」が見えた。間違いない。 「日野山」と「村国山」 「文殊山」。近くのベンチで昼食。 舗装道路で下山開始。こちらにも石像。 途中で「嚮陽庭園」の方へ降りる。 西山公園を横切る橋を渡り写真を撮る。こちら側にはツツジがすくなぃ事に気付き、橋を戻る。 こちら側には、ツツジが満開。凄い凄い。 あちこちの広場でパフォーマンス。人で一杯。キッチンカーが並んでいる。トイレも行列。道の駅まで降りてきた。ここもまだ満車だ。あとは車まで車道歩き。今日はお天気で良かった。空身の大勢の若い人の中で、登山靴でリュックを担ぎ、杖を突いたよぼよぼ老人は一人浮いていた。 ■次回登山は、5/5「虚空蔵山」へ■ 2023年11月03日(金)3回 道の駅より「長泉寺山」 熊騒動で、勝山の「御立山」を諦めて、急遽鯖江の西山公園に移動し、「長泉寺山」に登りに来た。お天気が良くて夏日だとか。人がいっぱい。ここでは熊は出ないだろう。 12.00時。道の駅西山公園は、広い駐車場が満車。近くの有料駐車場に車を入れる。2時間無料でその後300円。「長泉寺山」は2度目。とにかく頂上を目指して階段を登る。 登山靴にリュック、ストックの老人。ちょっと場違いかな。 広場にテントを張った人がいる。横目でにらんで上へ。 目指す長泉寺山は、朝に登った三室山より低い。 動物園の前通過。「日本歴史公園百選」の石碑。 展望台への道は、石像が並ぶ。 石像の並ぶ道より分岐して、尾根道に入る。近道。 紅葉の木がある。 頂上展望台が見えてきた。 頂上到着。頂上ベンチで昼食。12.50分。 一番高い地点に丸い模様の舗装。この中に三角点がある。見る事は出来ない。 「3等三角点・御館・111m」 案内板によれば「文殊山」 「三里山」 「日野山」と「村国山」 「鬼ヶ岳」 「三床山」 下山開始。登る時は近道したが、石像の並ぶ道で戻る。 ここの石像はユニークなものが多いので楽しい。 途中から「嚮陽庭園」の方へ降りる。西山公園を横切る 橋を渡る。 はしをわたり階段を登る。 こちらの方が「嚮陽庭園」がある様だ。 「嚮陽渓碑」。鯖江藩7代藩主がここに、領民の為に憩いの場として庭園を造った。西山公園の始まり。 お亭があった。 紅葉している。 階段を降りて花菖蒲園に出た。西山公園の間を走る車道に出て戻る。 道路を横断して公園を戻る。噴水がある。 下に駐車場が見えてきた。暖かい一日。長泉寺山は低いが、展望の良い山である。 ■次回登山は、11/18「末広緑地公園」へ■ 2022年10月24日(月)2回 「芋山」-「寺山」-「水谷山」  福井県には滅茶苦茶里山が多い。ヤマップで、まだ登っていない山を3山見付けて徘徊してきた。鯖江市河和田町の山裾に神社マークが二つある。ここから登る様だ。河和田町の細い路地を通り何とか神社にたどり着いた。広い駐車場があった。神社は「惣社敷山神社」と云うらしい。10.00時。  隣に「漆器神社」があった。この河和田町と隣の片山町は、越前漆器の産地らしい。1500年前の継体天皇がこの地にまだ居た頃、彼の壊れた冠をこの地区の職人が直し、以後保護されて漆器産地となった、とか。  「惣社敷山神社」の鳥居から登山開始。神社マークはだいぶ山の中にある。  長い長い石段を登って行く。まだまだだな。手摺があり、老人は安心。  敷山神社に到着。凄い立派な社殿。欄間に彫刻多数。越前漆器で栄えたのだろう。  神社の横に案内板。天神山登山道と書いてある。地理院地図では「寺山」になっている。地元では天神山と云うらしい。  谷を詰めて登って行く。段々と道があやふやとなるが尾根の鞍部を目指す。  尾根に登り着いたらイノシシのヌタ場があった。荷物を置いて左のピークを往復する。  展望のないピークに「芋山」の山名札。ヤマップではこのピークは「芋山」頂上として認定されている。 149mと書いてある。すぐ戻る。  鞍部まで戻り反対側の尾根を登る。赤いテープ。横に作業道らしきものが残る。  尾根には、昔の階段の跡が残る。  尾根を歩いてゆく。今日は天気が良いが秋らしく寒くなった。  ピークに「天神山」の標識が倒れていた。地理院地図では「寺山」の記入が在り271m。神社か寺があったらしいな。展望無し何も無し。  さらに進むと竹藪を通る。  竹藪を抜け元の樹林帯。  地理院地図の、329ピークに着いた。「あかはげ山頂.329m」の標識。令和4年4月29日と書いてある。出来たてほやほやの山である。ヤマップではではまだ山として認定されていない。展望無し。  方向が変わり「水谷山」の方へ降りてゆく。  峠に降り着いた。静かな峠。峠の地蔵様が地面に転がっていた。スギの大木に寄りかけて置いた。小さな地蔵様。ここで昼食の予定だったが陽が当たらなくて風が通り寒い。  少し上り大きな木の陰の、坂の途中で昼食。コーヒーも入れて貰ってここに荷物を置いて「水谷山」に向かう。  峠からの急坂を登ると緩やかな道となる。  13.40分「水谷山」頂上到着。展望無し、なだらかなピーク。素敵な山名札。  可愛らしい三角点がある。「4等三角点」、点名は「水谷山」、標高は「333.98m」。下山開始。  アベマキの木の股に大木。  あかはげ山まで戻ってきた。  何も無い天神山(寺山)まで戻ってきた。  峠のヌタ場。ここから滑る斜面を降りる。  なんとか無事に神社まで戻ってきた  苔むした長い階段を、手摺に繋がって恐る恐る降りる。駐車場が見えてきた。16.00時。 ■次回登山は、10/27自宅より「末広緑地公園」へ■ 2019年09月29日(日)1回 初「乙坂山」と、初「長泉寺山」 福井お稽古場に、乙坂町のお弟子が居た。珍しい町名なので知っていた。「乙坂山」はその町の裏山らしい。そのお弟子さんはもう亡くなられたが、なんとなく懐かしい。乙坂町の登山口に有った案内板を載せて置く。ゆるやかコースを登り、神社コースを降りた。   8.30分に、ゆめのゆで待ち合わせ。S女史と乙坂町へ行く。山の頂上は福井市と接しているが、登る乙坂町は越前町である。最近はヤマップの地図を頼りにしている。乙坂町でヤマップ地図を開くと登山口の見当が付く。町の中で登山口の標識を見付けた。この上が広い駐車場だった。9.55分。  林道にネットが掛かり、ここを開けて登山する様だ。乙坂山のご案内の標識がある。登山道のご案内も、載っている。靴を履いてネットを開けて林道を歩き出す。     林道を100mほど進むと、左に登山路が始まっている。入り込んでしばらくで「中郷の水」の標識がありちょっと寄ってみる。  「中郷の水・乙坂山の名水中郷の水は、長寿弥栄の水です。盛夏でも渇水しません。味わってご飲用下さい」と書いてある。飲ませて頂く。  地元の人が水場を掃除していた。色々と情報を頂く。  初めは竹林。  杉林になる。  雑木林になる。  11.25分に頂上到着。南の方が開けており、大きな展望図がある。「乙坂山は奈良の三輪山と似た秀麗単独峰で、古代から神体山として尊ばれた・南北朝時代は山城だった。」という標識もある。昼食。男性が一人登って来たが、離れた所で食事している。 展望図によれば「日野山」と、手前の「村国山」  展望図によれば「三床山」と手前の小さな「二石山」。上が「ホノケ山」らしいぞ。

今日の老人介添え人はS女史。  12.10分、降りは神社コースを降りる。登りの道と比べて急坂が多い。  12.45分、途中で林道を横断する。田んぼが白く見えるのは、蕎麦の花盛りた。  13.00時に「大洗磯崎神社」の裏に降り立つ。正面に周ると、手水の水が、中郷の水を引いてあるので、飲めると書いてある。  境内に、ヒガンバナが咲いている。長い石段の途中に、獣除けの柵が通っている。開けて道路に降り立つ。駐車場のすぐ近くだった。13.10分到着。 この後は、鯖江の西山公園の「長泉寺山」を目指す。 途中で車を留めて、蕎麦の花と、背後の「乙坂山」を撮る。  「長泉寺山」  鯖江の西山公園は、「ツツジ」が有名で花の咲いている頃ちょっと眺めに来た事がある。 13.55分、公園の真ん中を横切る、車道のつつじ通りの横に駐車場があったので留める。なんとこの公園の「長泉寺山」がヤマップに載っている。まず「西山金比羅宮」に登り、嚮陽庭園を周る。ちょっと紅葉してるな。   つつじ通りをつなぐ橋を渡る。渡った所より展望台に登る道があったので登る。  石像の置いてある広場。  さらに展望台目指して急坂を登る。登った展望台が「長泉寺山」だった。

広い展望台だった。南の橋にあずま屋があり、西の丸い所の真中に、三角点マークの鉄蓋があった。三角点はこの中に納まっているのだろう。  「乙坂山」の方面だが、判別がつかない。  「日野山」と「村国山」    動物園の方へ降りて、レッサーパンダを見て車に戻った。 ■次回登山は、10/2「下市山」■ |