2005.04.より登山順

2005.04.より登山順

| [能登93] 碁石ヶ峰 461m (石川県中能登町) [能登] 三国山 324m (石川県津幡町) [能登] 殿山 189m (石川県津幡町) [能登] 甲斐崎山 190m (石川県津幡町) [能登] 城の峰 187m (石川県津幡町) [能登] 中浜山 41m (石川県かほく市) [能登] 茶臼山 59m (石川県かほく市) [能登] 高峰 143m (石川県かほく市) [能登] 谷内山 102m (石川県かほく市) [能登] 権現森山 53m (石川県内灘町) |

||||||||

| 第5回 2022.09.25. うのけ総合公園より「茶臼山」-「高峰」-「谷内山」と歩く。 第4回 2021.05.30. 津幡町小熊の八幡神社より「殿山」を目指すが、激藪で敗退。 第4回 2021.05.30 続いて.大熊の甲斐埼神社より「甲斐崎山」を探索。 第4回 2021.05.30 続いて、義屋越峠の上より「城の峰」三角点往復。. 第3回 2020.03.08. ドライブ途中「中浜山」と「権現森山」を通過。 第2回 2017.04.01. 森林公園三国山園地、入口通行止めより歩き「三国山」往復。御山神社に戻る。 第2回 2017.04.01. 「末森山」往復 第2回 2017.04.01. 鹿島少年自然の家より林道を歩き「碁石ヶ峰」登頂。下りは尾根道を降りる。 第1回 2017.03.20. 森林公園三国山園地、管理事務所駐車場より「三国山」往復。御山神社に寄って戻る。 第1回 2013.03.20. 宝達志水町の所司原の奥から「臼ヶ峰」往復 第1回 2013.03.20. 原山大池より山腹を通り「碁石ヶ峰」登頂。下りは大プロペラ下より尾根道を降りる。 |

||||||||

|

2022年9月25日(日)5回 「茶臼山」-「高峰」-「谷内山」 かほく市「うのけ総合公園」の周辺に、地理院地図を見ると。「丸山」「茶臼山」「鳶山」「高峰」「谷内山」の5山が載っている。しかも高峰以外の4山には三角点がある正式の山である。健康徘徊には持って来いだとすぐ出かけてきた。ヤマップのいちにぃ様の記録を参考にした。  うのけ総合公園は初めて、様子が判らんがトイレらしき建物がある駐車場に車を置く。陸上競技場だった・  まず一番近い「茶臼山」に行く。横の道を下りたら池に出て、向こうに「茶臼山」が見えた。  村へ入って行くと「曼珠沙華」  茶臼山は地図を見ると、頂上に水道施設がある。車道が頂上まで登っているが、その手前に山道が書き込んである。その道に入る。  荒れ気味の山道。  荒れた竹藪。  地図を見て登り易い地点から、藪に入り込む。  大きな貯水槽に登り着く。鉄柵に沿って正面へ。  車道が上がって来ている。柵内に三角点が見えた。  4等三角点。点名は「鉢伏」。標高「58.58m」  車道を降りる。「鉢伏茶臼山遺跡」の標識があった。この山に弥生時代の竪穴住居の集落があったらしい。 2022年9月25日(日)5回 「茶臼山」-「高峰」-「谷内山」  続いて2番目の「丸山」を目指す。そのまま県道59号高松津幡線を歩く。 車でも行けるが歩くのが目的。 道端にハギとアケビと百合。地図を見て「丸山」に登る地点と思われる所に来たが、山に入る道が無い。登山路があると勘違いしていた。皆様は藪漕ぎで登られた様だ。     一人は老人、相棒は皮膚が弱いデリケートな藪漕ぎ嫌い。こちら側から登るの諦めて、駐車場まで戻り車で「丸山」の反対側から登る事にした。丸山に近い溜池の近くに車を置く。こちら側から山道を探したが無い。距離が身近いので藪漕ぎを試みたがあえなくリタイヤ。二つ目の「丸山・3等三角点・63m」は諦めてまたの機会に。 一人は老人、相棒は皮膚が弱いデリケートな藪漕ぎ嫌い。こちら側から登るの諦めて、駐車場まで戻り車で「丸山」の反対側から登る事にした。丸山に近い溜池の近くに車を置く。こちら側から山道を探したが無い。距離が身近いので藪漕ぎを試みたがあえなくリタイヤ。二つ目の「丸山・3等三角点・63m」は諦めてまたの機会に。 車に乗って3番目の「高峰」を目指す。うのけ総合公園の横から県道223号線で気屋峠を目指す。峠の手前に「高峰林道」の入口があったので車を置く。車でも入り込めるが、歩くのが目的。  海が案外近いのだな。林道は舗装してある部分が多い。「高峰」と思われるピークに突き当たり、林道は裾を捲いてゆく。ここも覗いたが登山路が無い。山裾を周ったら、ヤマップの地図では登頂が認定された。頂上より100m以内に到着したらしい。  林道の分岐の地面に座り込み昼食。人も車も通らない林道である。ここからは分岐の突き当り林道で、「谷内山」を目指す。ここまでは車で乗り入れ可能。 2022年9月25日(日)5回 「茶臼山」-「高峰」-「谷内山」  林道は舗装は無くなり、狭くて車の通れない道となる。  地図を見て居て「谷内山」が近くなった地点より、また藪漕ぎに突入。  荷物は残して空身。三角点まで300mくらい。地図に境界線の記入がある。かほく市と津幡町の境界線らしい。境界線は踏み跡の道がある様だ。  酷い藪も無くすんなりと三角点到着。ここが谷内山。「3等三角点・多田・101.69m」。多田は近くの町名。  展望は無しで直ぐ下山開始。同じ道を降りる。  赤い杭は境を示すもの。何とか林道まで降りる。  ひたすらに林道を戻る。向こうに見えてきたのか「高峰」のピークだろう。標高143m。三角点無し。今日歩いた山で一番高い。最近使っているヤマップでは、登頂と認定された。 セイタカアワダチソウ 赤い実 アキギリ     林道入口の車が見えてきた。なかなか遠かった。もう一つの5番目の「鳶山・上山田・33m」は時間が無くてまたの機会にした。 「丸山」は100m以内に近づけず登頂とはならなかったが「茶臼山・高峰・谷内山」と、登った山が3山増えたぞ。 ■次回登山は、10/1福井の「鷹取山-六呂瀬山」へ■ 2021年05月30日(日)4回 小熊の八幡神社より「殿山」往復 この間から石川富山の県境辺りをうろついている。今日は津幡町の「三つのピーク」を踏破に来た。ヤマップでいずれも山として認定されており、地理院地図にも山名が記載されている。  津幡町の「小熊・こんま」という集落の側の車道に車を置く。集落の「八幡神社」にイヌシデと云う木の県内一ノ巨木があるとの事である。9.30分。  荷物を持たずに集落に入り、地図の神社マークを見て神社を探す。  はずれにあった。  巨木のある神社である。樹木の知識がない。 鳥居の横の木もイヌシデらしい。 鳥居の横に山に入る道がある。地理院地図には山に入る道の記入は無い。「殿山189」と地図に載っている。   墓地までは道があったが、その先は段々と消えてなくなった。  背丈ほどの笹藪になった。前を歩く女史が藪の中で見えなくなる。声を頼りに後を追う。大分頑張ってみたが、登っても三角点もないし展望もない。  諦めてここで敗退を決定。しかしヤマップでは頂上より100m以内を通過したと認定され、「殿山」登頂が認定された。  ようやく鳥居が見えてきた。10.45分。 車に乗り次の「甲斐崎山」を目指す。 続きは下の稿。 2021年05月30日(日)4回 大熊の甲斐崎宮より「甲斐崎山」往復  津幡町の「大熊・おんま」の集落の「甲斐崎神社」を目指す。隣町である。車道に甲斐崎神社の標識を見付けた。集落には乗り入れず車道の広い所に移動して車を置く。11.00時。  神社には「アカガシの原生林」があると津幡町のホームページに載っていた。ここも荷物を持たずに神社を目指す。11.05分。最初の分岐に「甲斐埼神社社叢」の矢印標識があった。集落と神社は少し離れているようで、舗装された林道を歩いてゆく。 トリアシショウマ アザミ ウツボグサ     地図を見ていると、神社マークを通り過ぎている。林道は神社を通っていない。はてな?と思っていたら、やっと神社へ戻るように分岐があった。  直進する林道は段々と下がって行く。小矢部の方が見えるのかな。  突き当りに神社の広い駐車場があった。車で楽にここまで乗り入れ出来る。村社・甲斐崎社の鳥居をくぐる。  神社の由来は、代々庄屋を勤めた兵右衛門か甲斐の国出身と書いてある。 うっそうとした感じである。 この木が「アカガシ」らしい。  アカガシの原生林のある社叢は、天然記念物らしい。突き当りの神社に参拝、神社の横から裏山に登り出す。  地理院地図には神社の後ろのピークに「甲斐崎山」の記入がある。190m位だな。これもアカガシだな。藪は薄くて有難い。   小さなピークの上は赤い布が下がっているだけ。展望無し。ピークハンターが登るのみ。  すぐ下山開始。  車道に置いた車が見えてきた。12.10分。 車に乗り込み次の「城の峰」を目指す。 下の稿に続く。 2021年05月30日(日)4回 義屋越峠より「城の峰」往復  車で移動し、市谷集落近くの「城の峰」に急ぐ。地理院地図に名前が載っていて、三角点マークが付いている。「義屋越」という峠の上から登れるらしい。峠の上に車を置く場所が無いと困るので、峠の下の道の広い所に車を置き、リュックを背負い登り出す。峠の上に到着。12.50分。ため池廃止工事中の看板がある。  峠には広場あり、林道が続いている。また直接尾根に登る林道がある。上の道路は工事専用道路かと変に勘ぐって、広場から下の林道を進んでみる。林道は段々と下って行くので、間違いに気付き、戻って上の林道を進む。  日曜で工事は無いようで車は通らない。 腹が減ったので林道に座り込み、昼食。ウグイスが鳴き、ヤマボウシが咲いている。   ほとんど平坦な車道歩きである。  ため池の方への工事車線を過ぎたら、途端に林道が荒れてきた。  右側の斜面の上がピークらしいが、取り付く場所がない。ようやく山に入れる場所に出た。リュックを木のに置いて、地図を見ながら山に入る。藪漕ぎだがあんまり酷く無いので楽だ。

同じ道で下山開始。車道に黄色い花「タイトコメ」が咲いていた。確かそんな名前の花だ。自信なし。  峠に「市谷復興記念碑」が建っていた 。  峠の下に置いた車が見えてきた。 津幡町の、並んでいる同じ高さの三っつのピークをゲッと下楽しい徘徊だった。 ■次回登山は、6/5加賀の里山「大岳山」へ■ 2020年03月08日(日)3回 山の無い山「中浜山」と「権現森山」 金沢港近くの回転ずしに、昔山友と出掛けたが、ちょっと時間が早かったので、近くをドライブ。思い出してタブレットを開いて、海岸にある山を見てこようと思った。地理院地図に「中浜山」と「権現森山」が載っており、二つの山とも、ヤマップ地図には山と認定されている。  白尾インター付近から戻るように入り込んだら「かほく市潮見台公園」を見付けた。トイレが見えたので拝借、公園にある「三角点」を探しに登った。  ちょっと登ったら芝生の公園に出てびっくり。ゲートボールの大会があるようで、コースが幾つも設けてある。  試合中の間を高台へ登って行くと、石碑の横の容器の中の三角点発見。学が無いのでなんて書いてあるか読めない。

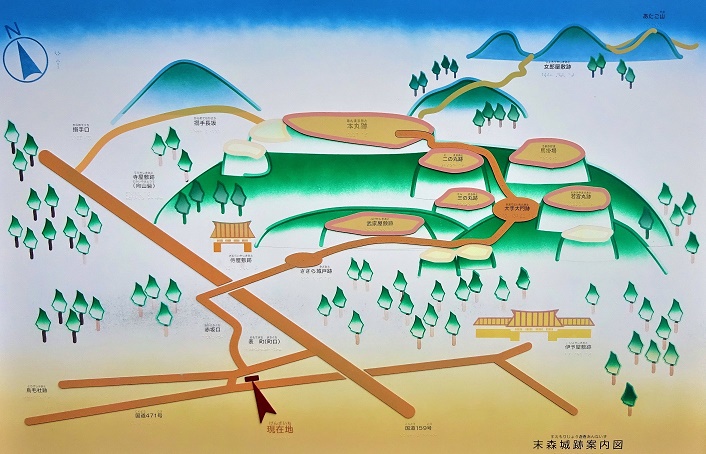

公園から海が見える。間に「のと里山海道」が走っている。三角点は公園内にあり、後ろの高台には倉庫が建っている。  「中浜山」の地点に来たが山が無い。車を置いて歩いて来たこの道路の場所か「中浜山」になっていた。昔は山が有ったのかもしれない。残っている小山に登り口は無かった。  白帆台一丁目団地の裏の「権現森山」も山が無かった。向こうに見えるアンテナ迄歩いて往復したが、途中の道の真ん中が「権現森山」だった。グーグル地図では権現森山公園があったようだが今は無い様だ。  二つの山とも、砂を取り出して平地になったようだ。山の無い二つの山は、ヤマップ記録では登頂が認定されたぞ。さて回転すし店へ急ぐぞ。 ■次回登山は、3/13小松の「憩いの森」へ■ 2017年04月01日(土)2回 「三国山」-末森山-碁石ヶ峰巡りの① あまり本調子でない私とS女史の二人、8.30分に小松市民病院駐車場で落ち合い、歩く事の楽な「能登の山」を歩く事にした。予定としては「三国山」と「末森山」と「碁石ヶ峰」の三山である。4年前一人で歩いたときは「三国山・臼ヶ峰・碁石ヶ峰」だった。実は臼ヶ峰に登った時、富山県の氷見市から車道が登ってきていた。一度富山県側から登ってみたいので、今回は臼ヶ峰を省いて末森山にした。 まずは加賀・能登・越中の境にあるという「三国山」である。金沢東ICで降りて白尾方面へ8号線を進むと、途中で右に分岐する。すぐ加茂交差点を降りる予定が直進してしまい、途中県道218号線から入ったので、少し遠回りした感じだが無事前回と同じ、興津峠の手前の興津村からの「石川県森林公園・三国山園地キャンプ場」への道へ入り込む。所がキャンプ場へ入る手前に鎖が張ってあり「地滑りの為関係者以外立入禁止」の看板があり入れない。仕方がないので広い道に車を寄せ、徒歩で入り込む事にした。9.35分。   地滑りと云うから多分林道でも壊れているのだろう。200mも入り込むと「長池」で駐車場がある。せめてここまで車を乗り入れにするべきである。突然の進入禁止では車の方向転換に困る。  キャンプ場は休業らしく管理事務所も無人。前回はここまで車を乗り入れた。地滑り箇所はキャンプ場では無い様だ。  前回と同じ管理事務所上の林道の左にある鳥居から三国山に向かう。9.50分。三国山山頂への標識がある。坂を登り切ると三差路の広場。右が「三国山山頂」、左が「御山神社」の標識がある。  右へ進み突き当りの階段を登り切ると、  周りが切り開かれていて、頂上奥の院祠が見える。  10.10分「三国山山頂」に到着。鳥居と奥の院がある。三角点もある。  4年前の山名札が、神社祠のカギの替わりにぶら下がっていた。 低い山だが360度の展望がある。 越中富山県の方面。立山が見えるとしたらこちらだな。近くの山は「石動山」らしい。  能登の外海海岸線が見える。  加賀の方も見えるらしいが、少し木が邪魔になる。   少し寒かったので長居せず下山。 三差路分岐の広場まで戻り、「御山神社」600mの方へ進む。 少し登って、段々と降ってゆく。   10.45分に「御山神社」に到着。頂上奥の院の総本社らしい。周辺の五つの村の氏神様を統合して、平成4年にこの社殿が出来たと書いてある。  この御山神社の社叢は、標高240mという低い地ながら「ブナの大木」が生い茂っている。ブナが低山にも生い茂っていたという、珍しい証明との事で、石川県の天然記念物になって居るようだ。 三国山園地周辺や御山神社付近は、フキノトウでいっぱいである。小さいのを選んで獲り、家で天ぷらにして食べた。       長池のふちを通って車まで戻った。11.20分。誰にも遇わない山歩きであった。地滑りは何処なのか不明。山歩きには差し支えない様だ。河合村の方から御山神社へは自由には入れるようだ。   この後、末森山登山口へ移動。 ■下の稿に続く。 2017年04月01日(土)2回 三国山-「末森山」ー碁石ヶ峰 「三国山」より降りたのが11.20分。今度は「末森山」である。末森山の頂上で昼飯にしようと、興津峠を越えて国道471号線に入り平野まで降り宝達志水町へ入る。国道159号線に合流し右折してしばらく走ると、前方に山が近づいてくる。国道の右側の山が「末森山」らしい。山に掛かるその手前に、山と反対側の竹生野集落の方へ、末森山登山口の標識がある。入るとすぐ登山口駐車場があり、トイレ舎がある。11.40分。地理院地図には「末森山」になっているが、ここの看板は末森城址である。前田利家と佐々成政が戦をした場所である。駐車場前より舗装した道が始まっている。   突き当りで道は国道159号線の上を橋で渡る。橋のたもとにも駐車場があり数台留めることが出来る。 ポストみたいなものがあり、中に末森城跡のマップが入っていた。宝達志水町の案内パンフレットもある。11.55分。  ここから高架橋を渡り山に入る。下は国道である。  橋を渡った所にモニュメントがある。「加賀百万石の礎を築くことになったこの合戦の意義を、後世に伝えるべくこの碑を建立したものである。平成十三年十一月」     所々にこの山で咲く花や、樹木の紹介した立て札がある。 12.35分に頂上到着。本丸跡である。お腹が空いたのですぐ昼食。誰も居ない。木の間から海が見える。

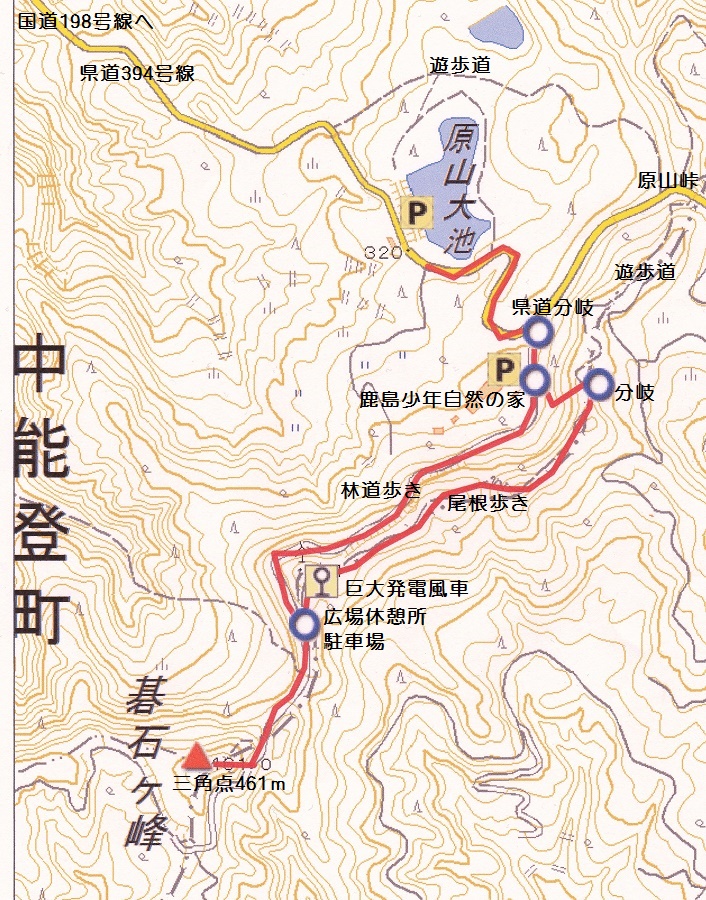

前回4年前は草が生い茂っていたが今日は頂上は良く刈られており、頂上のふちの「4等三角点」も見えるように周りが刈ってあった。前回は散々探したのに見付からなかったので、今回見付けられてうれしい。  食事していたら男が一人登ってきてあいさつした。  記念撮影して下山。駐車場付近のタンポポ。13.30分。今日はもう一つ「碁石ヶ峰」を歩く予定。  続いて「碁石ヶ峰」へ登りに行く 末森山は「別稿」にもあり。 ■下の稿に続く。 2017年04月01日(土)2回 三国山-末森山-「碁石ヶ峰」巡りの③ 今日の三番目の山は「碁石ヶ峰」である。末森山より降りて、先ほど通った高架橋の下の国道159号をそのまま進む。途中から右に県道304号線に入る。「碁石ヶ峰県立自然公園」を目指す。どんどんと坂を登って行く。14.00時到着。  前回4年前は原山大池の駐車場に車を留めたが、今回は更にちょっと登って「鹿島少年自然の家」の駐車場に車を留める。4.5台留めてある。開園の準備かな?。向こうに発電風車が見える。  風車を目指して自然の家の裏の林道を上ってゆく。広い舗装された道で、車で楽に登れる。  大きな発電風車の下の広場に、駐車場があり休憩小屋がある。ここまで車で登れば頂上まで15分くらいだな。  14.25分に頂上到着。三角点がある。標高が461mもあるので、展望が良い。鳥居があるだけで祠は無し。 発電風車の向こうに海が見える。七尾湾らしい。  家へ帰ってアップ写真を眺めていたら、写真の真ん中に「能登大橋」が写っていた。向かいの島は「能登島」だった。  西の方、下は邑知潟平野で、向かいの山は「眉丈山」の山地らしい。遠くの尖った山は、案内板によれば、能登富士「高爪山」との事である。この間「猿山」に登りに行った時、麓を通った  能登の外浦の海岸線が見える。  東の方、富山湾が見える。手前は氷見市らしい。向こうに見えるのは「新湊大橋」らしい。晴れていればその上辺りに「立山・剣・北アルプス」が望まれるはずである。   三角点がある。  灯篭みたいなものがあり、鎖で囲まれた松の植えてある中に、五つの石がある。御石とか五石とか呼ばれていたのが山名の起こりであるらしい。ここで雨乞いをするらしい。

三角点で記念撮影。下山開始。  広場まで降り、発電風車まで登り返し、尾根歩きで下山する。   15.40分に車まで帰り着く。原山大池で写真を撮って帰る。のと里山海道と北陸道で小松に17.00時到着。  翌日曜日は石川県立能楽堂で会があった。仲間の「藪俊彦師」が、大曲「鷺」を勤められた。私の息子が太鼓を勤めた。  ■次回登山は、4/5「カタクリ」散策へ■ |

||||||||

|

2013年03月20日(祝)初歩き 「三国山」-臼ヶ峰-碁石ヶ峰巡りの① 今日は能登の里山案内本に載っている、口能登地方の三山をひとりで歩く予定。まず「三国山」。 石川県森林公園は津幡町にあると思っていたが、「津幡町園地」のほかに「三国山園地」があるらしい。小松から高速に乗り徳光SAでトイレを済ませ、コンビニで食料を仕入れ、金沢東ICで降りて国道8号線を能登に向かって走る。能登159号と小矢部8号線分岐を小矢部の方へ曲がって、すぐの加茂交差点を降りて左に進む。英田北信号を右折して一直線。   興津峠の手前、興津という村で右に曲がると三国山キャンプ場に突き当たった。案内図をじっくりと眺める。この池は長池と云うらしい。管理事務所のの前に駐車場があるらしいので、そのまま進んで駐車場に車を置く。その上の交差点左より三国山への登山路が書き込んである。  駐車場の向かいにログハウスの事務所がある。まだ訪れる客はいないようだ。10.10分。地図を見ると、登山は左からでも右からでも登れるようだ。  ログハウス上交差点のすぐ左に鳥居があり、三国山はこの鳥居をくぐって歩いてゆく。10分ほど登ったら分岐に出た。右に「三国山山頂」左に「御山神社」の標識がある。左の小山の上が御山神社かと思って、頂上より先に参拝しようと、階段を登ったが何もない。  地図を出して眺めたら神社はまだまだ遠くだ。頂上の方が近いのでまた戻って、先に頂上を目指す事にする。林道の突き当りで階段になる。  階段を登り切ったら鳥居があり、三国山社の建つ頂上に着いた。10.45分。360度の展望だが、曇と黄砂で遠くまで見えない。社の前の芝生に三角点が在る。

三国山の三国とは「加賀」「能登」「越中」を云うらしい。海の方が見える。  下にキャンプ場が見える。池が見える。  近くに発電風車の立つ山が見える。宝達山だと思うが宝達山に風車はあったかな?。晴れていれば立山も見えるのだろうな。  頂上より先へ進む道があるが、今回は戻って御山神社へ向かう。気持ちの良い稜線を歩く。  こんな低い所にブナの木がある。  11.30分、御山神社に到着。この神社の社叢はブナとイヌシデ林で、石川県の天然記念物に指定されている、の看板がある。  神社前の長い石段を降りると広い駐車場とトイレがある。林道を右に、フキノトウを採りながら戻ると、車を置いたところに出た。 **続きは下稿「臼が峰」へ** 2013年03月20日(祝)初歩き 三国山-臼ヶ峰-碁石ヶ峰巡りの② 三国山から降りて「臼が峰」に向かう。今日歩く三つの山は、いずれも石川県と富山県の県境にある。したがって私は石川県から登っているが、富山県側からも登る事が出来る。また近くの「宝達山」と「末森山」は完全に石川県の中に入っている。三国山から降りて一度国道159号線まで戻る。宝達山を過ぎ末森山を過ぎ、宝達志水町の手前、荻市信号を右に折れ一直線、所司原の村に着く。  村の入口三叉路に「臼ヶ峰遊歩道」の標識があった。この標識は徒歩用であり、車は右の道を行き、村を抜けた所で、左に鋭角に戻る林道に入る。直ぐ「善正寺」を通る。菊桜で有名で名前は知っていたが、場所が此処だとは知らなかった。  さらに進むと分岐に「臼ヶ峰遊歩道」の標識ある。右に深田の村に入るとすぐ突き当たる。車一台だけならなんとか停められる。「臼ヶ峰往来」の標識がある。「文化庁指定の歴史の道百選」に選ばれた歩道の一部を、今日は往復する予定。12.40分着。  立て札に依れば、万葉歌人大伴家持が、国司として越中に赴任中、この道を越えて気多大社に参拝した。その時詠んだ歌が「志乎路から 直越え来れば 羽咋の海 朝凪したり 船楫もかも(しをぢから ただこえくれば はくいのうみ あさなぎしたり ふねかじもがも)」である。それ以来この道は、越中、能登の大動脈になり、都に通ずる公道でもあった。 初めは竹林を行く。  立て札に依れば、親鸞聖人が法然とともに流罪となり、越後に赴く際に、この臼ヶ峰に足を止めたと云う。近郷の村々には聖地として語り継がれている。 よく踏まれた溝状の道を行く。  立て札に依れば、幕府時代は将軍が替わるごとに、幕府の巡検使の一行120名が、この道を通って加賀に入った。村々の古文書では12回に及ぶと云う。 アテの林を行く。  13.05分、峠の上に到着。ここが越中と加賀の国境らしい。地蔵さんがある。  峠の手前の、右上の藪の中に石碑がある。「親鸞聖人御旧跡」と彫ってある。親鸞聖人が野宿した場所で、お手植えの榊の木がある。女が榊の根に上がると血の雨が降る、と書いてあるぞ。  その上が高いピークのようなので、リュックを下に置いてよじ登って見たら、親鸞聖人の銅像の後ろに出た。正面に廻ったら富山県側から石段が登って来ていた。無理によじ登る必要は無かった。峠をそのまま進めばよかった。銅像よりに下に臼が峰の頂上園地が見下ろせる。ここが一番高いのでここを「臼が峰」頂上とする。  階段を降りたら、大友家持の歌碑と雄略天皇の歌碑がある。さらに進むと「弁慶の袈裟掛の松」があった。太子堂は修復中でシートが半分掛かっている。休憩所もあり、大きな展望台がある。  展望台に登る。晴れていれば「立山」が素晴らしいようだが今日は見えず。氷見の方から林道がここまで登って来ているようで、大きな駐車場が見える。平地が見えなくて、似たような山ばかり連なり、方向が判らなく山の名前が判らない。  地蔵園地がある。地蔵がいっぱい並び一番上に大きな地蔵さんが三体ある。  この広い臼ヶ峰園地には誰一人散策者がいない。サザンカの木が数本花を付けている。  銅像には登らず、峠の地蔵さんを通り、置いたリュックに着く。登ってきた臼ヶ峰往来を眺めて昼食。  眺めていた道を降りる。途中に右に入る小道がある。登ってきた時は分岐標識が不明で寄らなかったが、入ってみたら「法然上人の丘」の碑があった。法然は親鸞の師である。  14.00時、停めた車が見えてきた。 実に、雰囲気のあるいい街道だった。 この後は「碁石ヶ峰」へ向かう。 **続きは下稿「碁石ヶ峰」へ** 2013年03月20日(祝)初歩き 三国山-臼ヶ峰-「碁石ヶ峰」巡りの③ 臼が峰より降りて「碁石ヶ峰」へ向かう。一度国道159号線まで戻り北上。鹿島町高畠より県道304号線に入る。一直線で「石川県立自然公園碁石ヶ峰」に着く。14.35分。   キャンプ場を過ぎて売店・食堂前の駐車場に車を置く。「県立自然公園 碁石ヶ峯」の石碑がある。向うに見えるのは「石川県立鹿島少年自然の家」らしい。散策コース案内看板があり、目の前の池は原山大池である。  コース案内図によれば、鹿島少年自然の家の後ろより、「山頂コース」が登っており、降りはこの現在地へ直接降りてきている。またもう一本「見晴台コース」も記入あり、やはり自然の家後ろから登り、反対周りで池を一周している。  この地図を見て、ここから山頂コースを反対廻りに 歩く事にした。売店横のトイレの後ろの林道が入口らしい。入口は除雪した雪が少し残っている。キブシの花を今年初めて見る。まだシーズンが始まっていないのでコースは荒れている。  いつまでたっても道が登りにならないので、少し不安になる。  大きな風力発電プロペラの下を通り過ぎたあたりで、ようやく戻るように登りになる、散策路も綺麗にはっきりとしてくる。  15.30分、舗装してある尾根上の林道に到着。左に大きなプロペラが見え、駐車場があり休憩所がある。  右に舗装道路を少し歩き、右の階段の遊歩道を登って行く。 15.30分、木の鳥居の建つ頂上に到着。お宮の社殿は無し。展望は良い。西側下に羽咋の平野が広がり、向かいは眉丈山が広がっている。曇と黄砂ではっきりと見えない。誰も居ない。   三角点が在る。欠けている。

松が植えてあり、鎖で囲んだ場所がある。中に岩が幾つか転がっている。思い出した。五つの石があるので五石→碁石と云うようになった。この五つの石が御神体らしい。  登ってきた北方面に白い大きな風車。  その右側の東方面に、微かに海岸線が見える。富山湾らしい。山名展望図に寄れば、富山湾を隔てて立山連峰が繋がるようだ。  山名展望図に寄れば左より、朝日・白馬・五龍・剣・立山・薬師・槍穂高、さらに乗鞍・御嶽・白山・医王山まですべて見えるらしい。 頂上より降りて火駐車場の先より、風力発電機に登る。故障らしくプロペラは廻っていない。  プロペラより尾根伝いに遊歩道を進む。気持ちの良い道である。  下に自然公園が見下ろせる所がある。頂上コースを降りようと思ったが、さらに先へ進み、原山峠より見晴台コースを歩こうと思って進む。見晴台コースが登って来ている地点まで来て、疲れて原山峠まで行くのは止めて、見晴台コースを少年自然の家へ降りた。  鹿島少年の家の前は、雪のある時はゲレンデになるようだ。ゲレンデをぶらぶらと降りると車を置いた駐車場に到着。16.35分。  頂上三角点の自分撮り記念撮影。予定通り口能登にある三山を歩いて大満足。 **次回登山は、3/23「能登七尾の二山」へ** |