2006.09.より登山順

2006.09.より登山順

| [富山別65] 夫婦山 784m (富山市八尾) [富山] 祖父岳 832m (富山市八尾 |

||

| 第4回登山 2019.06.19. 桂原口より「祖父岳」往復。 第3回登山 2017.06.06. 八尾小井波より「夫婦山」男峰登頂。女峰も登り下山。 第2回登山 2012.05.30. 谷折口より「祖父岳」往復。 第1回登山 2012.05.29. 八尾小井波より「夫婦山」女峰と男峰と登る。 |

||

|

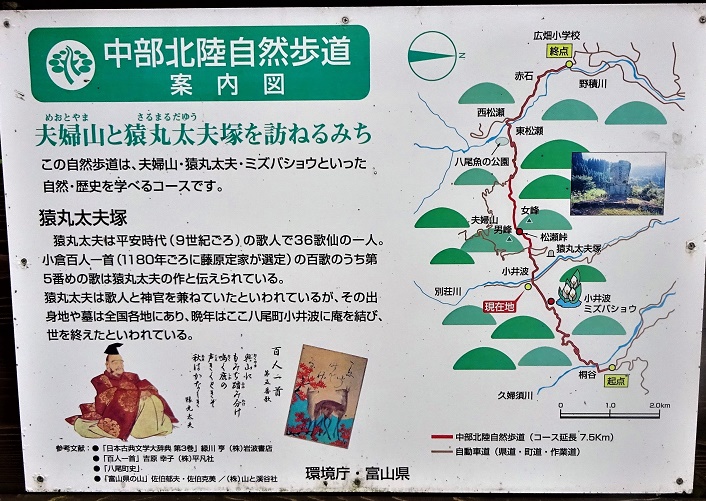

2019年06月19日(水)4回 桂原新道で「祖父岳」往復 S女史がまだ登って居ない「祖父岳」へ登る事になった。近くの「夫婦山」は二人で登った事がある。祖父岳は以前、谷折町の方から登った事がある。登り口の民家のお爺さんに、挨拶を欠かして叱られた思い出がある。それ以来ちょっと登るのを遠慮していたが、その時には開通していていなかった反対側からの、榊原口登山道が出来たようだ。距離は長いがその分傾斜は緩そうだ。 8.15分頃に小松を出発、高速を富山西ICで降り八尾に向かって走る。国道472号線で八尾を抜け、三差路分岐で左に県道323号で野積方面へ進む。国道をそのまま進めば「白木峰」の方だ。一本道で西松瀬の集落で、大きな登山案内の看板があった。右に林道祖父岳線が始まり、祖父岳登山口まで4K。手前の橋を渡ると夫婦山松瀬登山口がある様だ。こちら側から、夫婦山には登ったことが無い。   林道は少し狭いが、舗装してあって走りやすい。祖父岳の山裾を回り込むが、凄い岩壁となってる  岩壁を過ぎてから、しばらくで右に入る分岐がある。この新道は国土地理院地図に載っている。  100mほど入ると突き当りに駐車場がある。向きを変えて車を置く。9.55分。  林道と駐車場の間に登山口がある。  杉林の中を大きくジグザグに登って行く。    何の実? ニガナ このイチゴは甘くてうまい ニガナ    ヒヨドリソウ 葉が何? ヘビイチゴ    何?色々ある ガクアジサイ トリアシショウマ    杉林を抜け、尾根に登り着いたら、ピンク色のササユリが何本も咲いていた。  尾根を歩き出したら、高低差は無いが、尾根が細くなり、岩ごつごつの道になってきた。左の下に畑みたいなものが見える。前回登った登山口辺りと思われる。 大きな岩の横を通る。岩のてっぺんが尖っている珍しい大岩である。   「タイトコメ」  「ナシカズラ」と云うらしいぞ。彼女がネットで調べた。  「サワフタギ」 尖った岩の周りにギホシ。  巨木がある細尾根が続く。   細尾根が済むと、ロープの下った急坂をひたすら登る。ようやく坂が緩やかになったと思ったら、祖父岳山頂に飛び出した。12.00時丁度だ。三角点がある。尖った狭い山頂である。桂原登山道は平成26年開設の標識がある。前回は霧の中だったので何も覚えていない。  天気は悪いが、今回は少し展望がある。こちらは富山市の方面だな。  向かいは「夫婦山」。下に見える平地は登ってきた地点、看板のあった林道入口地点、かな。  こちらは牛嶽の方面と思われる。白木峰の方は木が茂っていて見えない。   三角点で記念撮影して、13.00時に下山開始。   急坂をロープに繋がり、尻を付きながら降りる。 14.20分に車に到着。 ■活動時間 4時間7分 ■活動距離 3.05km ■高低差 253m ■累積標高435m/403m Ⓢスタート 10.13→1時間42分→祖父岳11.55-13.01(1時間6分)→1時間20分→ Ⓖゴール14.21分 ■次回登山は、6/23福井「冠山」へ■ 2017年06月06日(火)3回 「夫婦山」  楽な山を探して「夫婦山」を思い出した。しばらく登っていないし、S女史は初めてなので案内することにした。8.00時に市民病院を出発。富山西ICで降りて八尾町を目指す。八尾から県道199-198号線で桐谷に出て、山越えで小井波に出る。小井波に着く手前に、水芭蕉の群生地がある。思ったより早く着いた。小井波の集落は、民家は無くて大きな養豚場だけがある様だ。突き当りの石橋を渡った所に駐車場がある。9.45分。夫婦山登山口(駐車場)の札が、養豚場の金網に提げてある。 楽な山を探して「夫婦山」を思い出した。しばらく登っていないし、S女史は初めてなので案内することにした。8.00時に市民病院を出発。富山西ICで降りて八尾町を目指す。八尾から県道199-198号線で桐谷に出て、山越えで小井波に出る。小井波に着く手前に、水芭蕉の群生地がある。思ったより早く着いた。小井波の集落は、民家は無くて大きな養豚場だけがある様だ。突き当りの石橋を渡った所に駐車場がある。9.45分。夫婦山登山口(駐車場)の札が、養豚場の金網に提げてある。   ハルジオン キツネノボタン ムラサキサギゴケ 林道はすぐ杉林の中の道になる。  杉林は無くなり、新緑の雑木林を登って行く。    「サンカヨウ」はとても多いが、花は済んで実になっている。 「ユキノシタ」 展望岩の辺りにも多くあった。 10.55、松瀬峠に登り着く。ここは十字路。右が女峰へ、左が男峰頂上である。直進して峠を降りると東松瀬へ出ると標識あり。  初めて下界が見下ろせる。何処かな?。  最初に頂上男峰を登る事にする。下りに余力があれば女峰も登る予定。途端にロープの下がった岩だらけの道となる。  大きな岸壁の下を通る。この巨岩の上が展望台である。巨岩の横をよじ登る。   尾根まで登り荷物を置いて、巨大な杉の木を抜けると、岩山の上である。11.25分。  こちらは初めて見える、登って来た方の反対側である。丸い山は「祖父岳」である。右奥は「牛嶽」らしい。  登って来た方面。下が小井波。向こうは富山平野らしい。ここは狭くて怖い。私は立ち上がれない。座ったまま眺める。  展望岩を降りると頂上は近い。11.35分に到着。先客男性一人。石の方位版がある。前方のなだらかな峰が「白木峰」らしい。  富山平野方面。  登って来た方面。  祖父岳  北アルプス方面。「薬師岳」が見える。立山剣は雲の中。方位版を見ると、槍ヶ岳、笠ヶ岳と見えるらしい。    男性にシャッターを押してもらう。大きなカメラを持っている。写真家かな? この花、名前が出てこない。 一時間ほど居て下山開始。峠にリュックを置いて、女峰を目指す。女峰だけあって、緩やかで岩もない。  13.20分に女峰到着。富山平野の方が少し切り開かれている。滑走路みたいなものが見える、と彼女は言った。?と思ったが、家に帰ってパソコンで拡大してみたら、富山空港に間違いない。富山市街も見えた。   他には展望は無い。 すぐ戻りかける。途中に先ほど登った男峰が見えた。峠まで降りて、荷物を持って下山開始。     エンレイソウ カタハ フタリシズカ   ナルコユリ クサイチゴ 「カタハ」が多くあった。女史が多く採取して私にもくれた。料理法も教えてくれたので、帰って茹でて、炒めて食べたらまことに旨かった。シャキシャキと本当にうまかった。 14.30分に車まで帰り着く。猿丸太夫塚に寄ろうと行ったが、草ぼうぼう、渡る橋が朽ちて、怖くて渡れない。離れた所から夫婦山を撮った。左が男峰、右が女峰。塚は右の方の下に見える。  桐谷から東松瀬の先までが、中部北陸自然歩道に指定されているようだ。  「YAMAP」記録 ■活動日 2017/06/06(火)09:46-14:29 ■活動時間 4時間43分 スタート9:46→1時間46分→夫婦山11:32-12:36(1時間4分)→ 1時間53分→ゴール14:29 ■活動距離 3.9km ■高低差 335m ■累積標高上り/下り 513m/516m ■次回登山は、6/10富山県「牛嶽」へ■ 2012年05月30日(水)2回 谷折町より「祖父岳」往復 昨日、夫婦山に登った。谷を隔てたすぐ向こうに「祖父岳」が見えた。今日も夕方まで空いているので、夫婦山の帰りに明日は祖父岳にしようと決めた。昨日と同じく徳光サービスエリアで相棒K君を拾い、富山西インターで降りる。八尾町を抜けて、国道472号線から県道323号線へ入り「野積川を遡る。布谷で橋を渡って県道228号線に乗る。ここから急に道が細くなる。左下に野積川が流れ、ガードレール一切なしの一車線。舗装はしてあるが見えない方が崖なので怖い怖い。神経をすり減らしてようやく抜けたと感ずる所に、左に橋が架かる分岐がある。谷折と云う地名である。川から離れてしばらく走ったら開けた場所に出て、突き当りに駐車場があった。9.15分。  大きな家が一軒ある。人が住んでいるようだ。田圃もある。人影が見えた。遠くだったので特に声もかけなかった。7.8台は止められる舗装された大きな駐車場で靴を履く。平日だから今日は貸し切りだろう。  どうも目の前の頭が霧に包まれた山が「祖父岳」と思われるが、はっきりと判らない。案内書には一時間で登れると書いてある。  民家の後ろに神社が見えた。「谷折の一位」と云う、イチイの木があるとの事で見に行った。シャクナゲの木が植えてあり満開を過ぎた頃。  鳥居の前にイチイの木があった。  帰ってきたら、民家の主人が手押し車にゴミを積んで現われ、挨拶しようと思ったら、デカい声で怒鳴られた。相棒が近かったので、平謝り。庭先に勝手に入り込んだとか、姿が見えたろうに挨拶もしないとか。まったくおっしゃる通り。いつの間にか都会人になり、我々は人づきあいが悪くなったようだ。反省反省。 帰ってきたら、民家の主人が手押し車にゴミを積んで現われ、挨拶しようと思ったら、デカい声で怒鳴られた。相棒が近かったので、平謝り。庭先に勝手に入り込んだとか、姿が見えたろうに挨拶もしないとか。まったくおっしゃる通り。いつの間にか都会人になり、我々は人づきあいが悪くなったようだ。反省反省。 白い案内板に「祖父岳登山入口←・祖父岳831.5m・現在地565m」と書いてある。標高差300m未満か、9.35分にこの標識から登りだす。今日は登る前から叱られて前途多難の予感。遠くにいる主に行ってきますと声を掛ける。遠くて聞こえないだろう。 「アケビ」の花らしい。  2.3度切り替えしたら尾根に乗り、後は一直線の直登ばかり。ロープが下がっている斜面が70%ほどある。晴れの予報の筈が、雨具を着けるほどでない霧雨になった。少し滑るので有難くロープぶら下がりながら登る。  10.40分、少し傾斜が緩くなったかと思ったら突然頂上に着いた。頂上だけは広く刈ってある。展望は良いとの事であるが、今日は全然ダメ。三角点が在る。

1時間半を予定していたが、大体1時間で登れた。時間は早いが昼食にして、記念撮影。 11.20分頃下山開始。この山には登山道は一本だけだ。 大きな杉の木があった。私は気付かずに登って来ていた。遠くで救急車のサイレンが聞こえた。相棒は初め動物の声か?、と云った。やっぱり救急車らしい気がする。どこかで事故があったようだ。急坂をロープに繋がりながら降っていたら、なんと登山者が居た。若い女性に幼稚園児らしいのが6名。皆元気そうだが、軍手をして泥だらけの様子。ヒャー凄いね、大変だろうと話をしていたら、なんとこの下で園児一人滑落と聞いてびっくり。 携帯で助けを呼んだらしい。救急車は其の為だったらしい。誰か大人の人が付いているのかと聞いたら、大人が一人付いていると云う。とりあえずそこまで降りてみようと降りて来たが、登山路には誰も居ない。大分降りたらヘリコプターが上部を旋回しだした。そのうちに下から富山県警の隊員が5.6人駆け上ってきた。こちらも情報が判らず、子供と先生とにすれ違った事のみ伝える。  下まで降りたら救急車に消防車にパートカー3台、おまけにマスコミのビデオカメラまで来ている。しばらく駐車場で着替えて靴を履きかえていたら、ヘリが救助隊員を提げたまま下りてきた。よく見たら隊員は子供を抱えていた。子供は元気そうで笑って隊員と話をしているようでひと安心。   子供は救急車で運ばれていった。ヘリもすぐ飛び去って行った。そのうちに隊員が迎えに行った子供たちも戻ってくるのだろう。  パトカーが留まって、駐車場から出られなくなっていたが、ひと段落ついてようやくパトカーをどかしてくれた。  帰るころに、祖父岳が姿を現した。滅茶苦茶近くに低く見えた。あそこまで1時間掛かったのか。保育園児でも登るのに・・・。 また3キロほどの細い道をノロノロとと通って帰った。   今回は山に花が無かったので、相棒を下した徳光SAの花を載せておく。 「ハマナス」かと思い込んでいたが、図鑑では「ハマナシ」になっていた。白い花は「トベラ」かと思ったが違うようだ。何? 翌日ネットで、富山の新聞の記事を読んだ。 「30日午前11時過ぎ、富山市八尾町谷折の標高831mの祖父岳の標高720m付近で、富山市北代の「どんぐり山共同保育園」の5歳の男の子が登山道から約20m下に滑り落ち、助けようとした引率の53歳の園長の女性も滑り落ちました。2人は、約1時間後に警察のヘリコプターに救助されました。警察によると男の子は頭に軽いけがを、また園長は、腕の骨を折るなどの大けがをしました。現場付近は、登山道が、幅約80㎝と狭くなっていたほか、草に覆われ見えにくくなっていたということで、警察は滑落したときの状況を詳しく調べています。同園の五歳児七人と津本園長、女性保育士(26)の計九人で、午前10時ごろ登山口を出発した。保育園によると、登山は三歳児以上がほぼ毎年出かける恒例行事。」 |