2005.04.より登山順

2005.04.より登山順

| [加賀] 西尾観音山 210m (小松市観音下町)23 波佐羅三角点 |

||

| 第11回 2025.03.08. 観音下町より往復。 第10回 2024.02.03. 観音下町より往復。 第 9回 2023.02.22. 観音下町より往復。 第 8回 2022.01.10. 観音下町より往復。 第 7回 2020.05.15. 観音下町より往復。 第 6回 2019.01.30. 観音下町より往復。 第 5回 2016.03.10. 観音下町より往復。 第 4回 2009.04.18. 三日前の「波佐羅三角点」探しの続き。 第 3回 2009.04.15. 観音下町より往復。 続いて近くの「波佐羅三角点」を探しに行く。 第 2回 2006.12.11. 観音下町より往復。 第 1回 2005.07.21. 観音下町より往復。 私の初登頂。 |

||

|

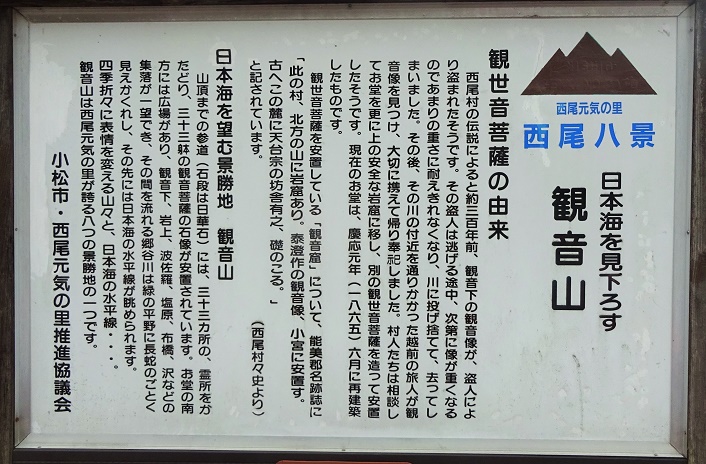

2025年03月08日(土)11回 観音下町より「西尾観音山」往復 一二ヶ滝の案内板に「西尾八景」の案内。西尾観音山の紹介は「日本海を見下ろす観音山」になっている。観音山に登りお参りしてきた。 「西尾八景・十二ヶ滝」で金沢のA女史と待ち合わせ。9.50分。少し先の観音下町に移動。今日は3人パーティである。 国道から観音下町に入り、白山神社り前を通り、登山口に入り込んだら。途中で除雪が無くなり車を置く。 登り口まであと100m位。長靴登山。 登山口まで来た。何とか登れそうだな。 出発。 雪は深い所もあるが、石段の見える所もある。 頂上までほぼ石段。地元は石の産地。日華石は滑らなくて良い。 石段に時々番号がある。150番。 石段250番。西国三十三ヶ所観音霊場の、観音像33体が置かれている。 途中少しなだらかになる。 観音像と熊除け鐘。 石段350番。頂上が見えてきた。 石段450番。 登って来た方面。 大きな岩の横に到着。 この岩からランドマークのある頂上まで登れる。特に道無し。登っても展望無し。老人は今日は登らず。登って来た2人が降りてきた。 ここから少し段を降りて観音堂の方へ行く。 大きな岩壁のくぼみに、観音堂が鎮座。頂上の下あたりだ。11.40分。 一木彫の木造清観音立像があるらしい。幾度目かの代を経て昔の観音像の形式通りに作り伝えられた。300年は経ている とか。 岩窟の下が観音下町。 分岐まで戻り遊園地に向かう。石段に556段。 昔は遊園地だった広場。 石の腰掛をテーブルにして昼食。風なし。寒くない。 お菓子が色々並ぶ。12.10分。 大倉岳スキー場の方が見える。 海の方は海岸線が見える。 下山開始。石段を降りる。 転ばぬように慎重に。 ようやく下が見えてきた。 13.40分。車まで戻り荷物を置いて、歩いて「石切り場」に向かう。 町中の交差点近くに「プルーク階段への道」と云う案内板があったはず。見当たらない。入り込んだらすぐ岩壁。 案内板に依れば「イギリス女性のプルークさんが作った芸術作品」。岩壁に続く石段を創り、岩壁に目が向くようになっている。 大きな大きな、石を切り出した岩壁跡である。14.10分。 ■次回登山は、3/13「根上り山」へ■ 2024年02月03日(土)10回 観音下町より「西尾観音山」往復 あいも変わらずごく低山への健康徘徊。今日も天気が良いぞ。 ここは西尾八景。町の名前は観音下町(かながそまち)で、山の上の観音様の下の町である。 登山口より石段の583段。この町は石材の産地、地元の日華石での階段である。 登り口の「お守り観音」 10時半。 地蔵菩薩堂もあり、地蔵さんがいる 地元の石の階段は、あまり滑らないので有難い。 250段目。 途中の中間点辺りは少しなだらか。 西国三十三所の観音石像が、所々に置いてある。大正時代に奉納されたものもある。 350段目。 今日は長靴登山。 頂上が近くなった。 553段目で尾根の上に到着。 右が御本堂、左が遊園地の石標。灯篭が倒壊りている。 大きな岩があり、御成婚記念観音像が収めてある。この横の高い地点が「西尾観音山」の頂上。 まず観音堂にお参り。少し下りだが階段があるので、最終583段。大きな岩窟があり、奥に小さな祠が収まっている。 300年頃前に観音像が盗まれたことがある。それ以来山の上の岩窟に納められた。大地震の後で中に入るのが怖い。遠くから拝む。 岩窟の前から下の方が見える。 御成婚記念観音像の前から西尾観音山の頂上によじ登る。踏み跡がある。 登っても何も無し、展望無し。2005年以来10回目の登頂。 登って来た西尾観音山。本堂のある岩窟の、上辺りになる。 遊園地と書いてある広場へ行く。 大倉岳が見える。雪不足でスキー場は休みらしい。 ベンチで昼食。11.30分。 西尾八景・日本海を見下ろす観音山。 確か日本海が見える。 同じ道を下山開始。登り口まで降りてきた。 置いた車を通り越し、交差点の横から「プルーク階段への道」の標識を入る。100m2分。 プルークとは人の名前。イギリスの女性「ジュリー・プルーク」さんが造った「上昇」という作品。 石切り場の大岩壁。大岩壁に続く下の階段が彼女の作品。この階段により、大岩壁に目が湧くようになる。 フキノトウを一つだけ見付けた。 帰りに西尾八景の「十二ヶ滝」に寄ってみた。雪解けで水量が多い。 ■次回登山は、2/4「チハカ山」へ■ 2023年02月22日(水)9回 観音下町より「西尾観音山」往復  S女史と「西尾観音山」散策。西尾八景「日本海を見下ろす/観音山」の案内板がある。登山口まで車を乗り入れる予定だったが、車跡が無かったので町中の「昔の石切り場案内板」の前に車を置く。10.00時゛。  町中に案内板。  昨夜少し雪が積もった。  すぐ観音山の登り口に着く。  急な階段は、地元の観音下石で敷かれており、あまり滑らない。  この山には「西国三十三ケ所霊場」の観音像が全部揃っている。  今日は久しぶりの好天気。  西国三十三所霊場は、全部廻っている。掛け軸にした。  周りの木に雪が残っている。  観音石像の頭にも雪。  途中で坂は一段落。   450段目。  555段目で尾根の上。  大きな岩の横で分岐。右が観音堂、左が広場。  道は無いがこの岩の横から、いつも最高地点に登る。  すぐ頂上。展望無し。  ここが「西尾観音山」の頂上。  分岐を右の観音堂。少し降る。  降りの階段も数えて、最終583段で観音堂に到着。  泰澄大師作の、一木彫聖観音像とかとか。  岩屋の前より、昔の小学校が見える。  今度は広場へ行く。昔の石柱は遊園地になっている。        大倉岳のゲレンデ。  海まで見える。  昼食。11.30分。  下山開始。  登山口まで降りてきた。  フキノトウ。今年初めて。  自動車の手前に「プルーク階段への道」と云う案内板。入ってみる。  「プルーク階段への道」とは、英国の女性アーティストが造った階段。前回登った一段上の広場に接続しているのかと思ったが、接続なし。戻る。  車に荷物を置き、神社横から広場に登る。  同じ風景。  町の方が見える。向こうの山は「波佐羅三角点」のある山。  帰り道に「花立地蔵」に寄る。地蔵に見えない。  「西尾八景・十二ケ滝」にも寄る。  滝の対岸に梅満開。  「古道・長嶺(木場道)」の案内板から白山を撮る ■次回登山は、2/27「岳峰」へ■ 2022年01月10日(祝月)8回 観音下町より「西尾観音山」往復  2年ぶりの「西尾観音山」、今年2つ目の観音山である。雪の具合が判らない。低い山を選ぶ。国道416号を大倉岳スキー場の方へ走ると「観音下町・かながそまち」を通る。山の上に「観音堂」があるので観音下町なのだろう。町に入ると標識があり登山口の先の駐車場に着く。「お守り観音」が迎えてくれる。 2年ぶりの「西尾観音山」、今年2つ目の観音山である。雪の具合が判らない。低い山を選ぶ。国道416号を大倉岳スキー場の方へ走ると「観音下町・かながそまち」を通る。山の上に「観音堂」があるので観音下町なのだろう。町に入ると標識があり登山口の先の駐車場に着く。「お守り観音」が迎えてくれる。 登り口には「お地蔵さん」もいらっしゃる。  観音下町は石材産地。頂上まで石段が続く。  石段はしっかりと出来ているが、雪があって滑りそうで怖い。  西国33ヶ所観音霊場に因み、33体の観音像が建てられているらしい。これは何番か不明。  急坂は途中で一度緩くなる。この観音像も欠けていて何番か不明。  細い尾根道。雪は長靴で大丈夫。  「ソヨゴ」の赤い実。  今日も晴れたぞ。  遊歩道の上に着いた様だ「555段」のプレートがある。  右に「観音堂」へ降る道。左に降りると「広場」がある。  「御成婚記念」の石像が収まる大岩の横から、道は無いがピークによじ登ると、一番高い地点に着く。  見晴らしの無い小さなピーク。昔はアンテナがあったが今は無し。山札やテープがある。簡単に登れるから登ってみても良い。  大岩より観音堂までは下りであるが、石段があるので「583段」で観音堂に着く。岩の大きな凹みに小さな観音堂が収まっている。木彫りの「聖観音立像」らしいが、恐れ多いので扉を開けて拝んだ事は無い。  洞窟は西の方へ向いており、下の平地が少し見える。戻って大岩より「広場」の方へ進む。  この石観音は「播磨国25番・播州清水寺」と読める。  広場に到着。あちこちに観音石像が建つ。  風が無くて全然寒くない。今日は久しぶりに「抹茶休憩」である。頭が大分禿げたな。  西の方が開けている。遠くに海が見える。下の雪原に、農口直彦研究所や廃学校などがある。   日向ぼっこをしながら昼食。  摂津国「24番・中山寺」の十一面観音像。  竹生島の「30番・宝厳寺」千手千眼観音像。  若狭国「29番・松尾寺」馬頭観音像。松尾寺に「青葉山」の登山口がある。  馬頭観音の後ろに大倉岳が見える。  下山開始。同じ道を戻る。石段で転ぶと大変。老人一歩ずつ確実に。ようやく登山口が見えたぞ。 車に乗って白山神社近くまで戻る。案内板の横から、昔の石切り場に上れるようになったようだ。   ここを登るのは、初めてである。今日の足跡がある。  岩の間に階段がある。  石を切り出した露天掘りの垂直の壁がある。 階段の下に石段が続いている。案内板によれば「イギリス人女性の【上昇】という芸術作品として、この石段を付けて完成したようだ」、  こちらは、ノミで掘り出した昔の壁のようだ。   セメントが出来て、石の需要が無くなってしまったる。  通り道の「布橋十二ヶ滝」による。12本滝がある様だ。「西国三十三所観音霊場」は全部周って掛け軸にした。二本目の掛け軸はまだ途中。なんだか急に残りのお寺を周りたくなったなー・。 ■次回登山は、1/15地元の「岩倉観音山」へ■ 2020年05月15日(金)7回 観音下町より「西尾観音山」往復 家に居ろと言われるが、不良老人今日も又健康維持のため、お弁当を作りお茶をペットボトルに詰めて、山で昼ご飯を食べようと「西尾観音山」へやってきた。登山口の少し先に駐車場がある。ここから先は林道に鎖が掛かっている。   とにかく初めから終わりまで階段の山である。登り口の観音下町は石の産地。階段はお手の物である。  石段に番号が打ってあり「555番」で尾根の上に到着。  大きな岩に「御成婚記念・観音像」が祀られており、その横に最高地点に登る獣道がある。  頂上は展望なし、座る所無し、三角点無し。「加賀の里山ファンクラブ」様のの山札一枚。  ピークより戻り「観音堂」の方へ降りてゆく。大岩の凹みは天然なのが、掘ったものなのか、奥にお堂が安置されている。  泰澄大師の掘った観音像が入っているらしい。非常に威厳に満ちた所なので、まだ開けたことが無い。岩が崩れ落ちないかと心配して拝む。  石段は555段で終わりかと思っていたが、観音堂へ降りる石段にも番号があり、全部で「585段」でした。今度は広場に移動して昼食だ。  階段の下から広場まで「西国33か所観音霊場」の観音像が祀られている。西国観音霊場は全部回ったので掛け軸にしてある。二本目の掛け軸は、途中で足踏み状態。石仏の向こうに、かすかに日本海が見える。 ■次回登山は、5/18加賀「西山」へ■ 2019年01月30日(水)6回 観音下町より「西尾観音山」往復  今年に入って早くも9座目の「西尾観音山」である。9座と云っても山らしくない山ばかりの散策である。寒くてパソコンの前ばかり座っているので、ちょっと腰が痛い。無理はできないのでS女史と相談してここになった。観音下町に入ったら初めて見る看板があった。「古丁場」と書いてある。大正時代からの石切り場の跡らしい。その先の登山口まで積雪は無かった。   10.15分に550段の石段を登り出す。雪は少しあるが、石段がしっかりしているので登りやすい。スパイク付きの長靴で登って居る。   登り出して25分で、大岩の下に安置された、小さな「観音堂」に到着。泰澄作の観音像が収められているとの事である。300年も昔からここにあるようで、この町「観音下町・かながそまち」の名前もここからきているのでしょうね。   ここまで登って来たのだから、頂上まで登ろうと、荷物を置いて大岩の前から踏み跡をたどる。70mほどで尖がったピークに到着。地図に標高210mの記入があるが、展望は無し。  頂上から降りて「広場」へ移動。   11.15分。思わぬ好天気になった。西の方は海岸線が見え。平野も見える。白い四角の建物が見える。家でアップ写真を見ていたら。小松空港の「管制塔」らしきものが見えた。安宅の工業団地辺りが見えるようだ。  南に白く雪の見えるのは「大倉岳高原スキー場」のゲレンデらしい。昨日あたりから開業らしい。ゲレンデに続く左が「大倉岳」だ。  風もなく暖かい。絶好の日光浴日和。まずは「抹茶タイム」。だいぶお手前が上達したぞ。  続いて昼食で、また「コーヒータイム」。 12.00時に下山開始。12.30分に車に到着。 帰りに「大峰」方面の道路情報視察。光谷越の道路は麦谷林道分岐まで入れた。 「十二ヶ滝」の冬景色を写し、せせらぎの郷でゆっくりと入浴し、帰りに小松ゴルフ場への道に入り「白山」を撮った。   2016年03月10日(木)5回 観音下町より「西尾観音山」往復 夕方より仕事があるので、それまでにちょっと歩いて来ようと、久しく歩いて居ない「西尾観音山」に来た。10.05分に家を出る。7年ぶりかな。国道8号線の東山インターを降りて、国道416号線を尾小屋町の方へ進む。観音下町に着くと道路に面して案内板がある。10.30分。    10.40分。登り口まで車を入れる。登り口側に一台置けるが、以前溝に脱輪した事がある。前方に空き地が見えたのでそこまで車を持ってゆく。この先の林道は鎖が掛かっている。地図を見ると、この林道を突き抜けると五十谷村に着くようだ。 今年初めての「フキノトウ」発見。少し採取して天ぷらにして食した。 ここは石材の産地である。日華石の石段の階段が続く。  250は階段の数。西国33ケ所の観音石像がある。寺名が削れて判らぬ石像もある。   300段を過ぎると、しばらく平坦で階段がなくなる。クマよけの鐘が下がっている。   また急な石段が続き、550段と555段で終わりになる。ここは分岐で、観音堂は右に少し下がってゆく。左に入ると園地広場に行ける。またご成婚記念の大岩の下の観音石像の前から頂上へ行ける。 まず観音堂にお参りする。大きな岩の下に小さな観音堂が鎮座している。  観音堂はそばへ寄ってみると、まことに精巧に作られたお堂である。  続いて園地広場の方へ行ってみる。遠くに海岸線のある平野が見える。  椿の木は多数あるが、広場のまん中の椿の木だけが、花を多く着けている。周りの木には数えるほどしか花を着けていない。   ベンチがあり、持ってきた菓子を食う。「何」のつぼみ?。「マンサク」の花も見付けた。「ヤブツバキ」と札の下がった木もある。    広場の海側に見える山は、「波佐羅」三角点のある山だろう。一度探しに行き方向が判らずなり、徘徊したことがある。 今度は御成婚記念の観音像の前から、踏み跡をたどって頂上に登る。   この地点は地理院地図に標高の記入がある、210mのピークと思われる。展望はないが丸い尖ったピークである。7年前に提げた山名札がまだ残っていた。マジックの字は消えていた。  下山開始、20分で降りられる。石段が続くのでこけたら大変。雨の後は滑りそうで怖いだろうな。  11.50分に降り立つ。登り口の前に梅の木があり満開。 なんと小さな「スミレ」を見付けた。春は近い。 帰りに「大峰」の情報が欲しかったので、布橋町から光谷越で鳥越へ抜ける道に入ってみた。池城町の外れで通行止めの柵があったが、半分空いている。入り込んだら旧の光谷村の跡まで、難無く入り込めた。   |

||

|

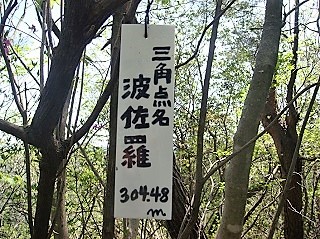

2009年04月18日(土)4回 「波佐羅三角点」の再訪 下の項より続く。三日前「波佐羅」三角点にたどり着いたが、藪で迷ってしまった。里に近い山なので、半分楽しんで迷ったのだが、それでも少し癪だ。お世話になった喫茶「花水樹」のマスターにお礼方々、もう一度確認の為登ってみようと思った。相棒は都合が悪くなり、一人だ。  9.00.に「せせらぎの郷」より布橋に抜ける舗装路に入り、しばらくで右に「林道・湯の谷線」に入り、三叉路を左に「林道・千山谷線」には入り、続いて右に「瀬領町タキダン」に入る。国土地理院の地図に実線で載っている。行き止まり林道の、少し手前の道の広くなった高みの地点に車を置く。靴を履いていたら、夫婦の乗った軽四トラックが着いた。ここは自分の杉林で、手入れに来たという。三角点のあるピークを尋ねたが、知らないようだ。  この前と同じ藪に入る。高みまで登ったら、遠くに雪のある山が見えた。白山とは格好が違う。大笠山のようにも見える。ひょっとすると大日山かも知れない。早くも方向が定まらない。早くも迷ってるぞ。  それでも今日は遠くが見通せる所がある。こちらに平野が見える。気分的に楽だ。先日自分の付けたテープを頼りに、順調に藪を漕ぐ。最後に登りつめる尾根歩きは、案外歩きやすい。  11.10.頂上到着。木の間から観音下方面の田圃が下に見える。また反対側は平野が見え、海岸線も見える。樹が無ければ展望の良い山だ。  三脚を立てて証拠写真を撮る。ここまでわざわざ登る人は多く無いだろう。教えてくれたコマQさんに乾杯。 そのコマQさんが先ほど、前回迷った記事を見て、心配してメールをくれたが、私は楽しんで迷っているので心配ない。いつもの山歩きの近くに、三角点が在ると覗いてくるだけだ。遠くの山奥の三角点まで探すのは、方向音痴の私には無理な事は分かっている。それでも地図を眺めて、何処から攻めようかと考えているのは楽しい。 下りは無事下山できた。それでも、はてな? はてな? の連続である。地図とコンパスは持っていったが、全然使いきれない。おまけに地図は藪の中で落としてしまった。12.40分に車に到着。丁度、杉林の手入れの夫婦も戻ってきて、食事をしている。三角点は在ったかと聞かれ、お菓子を貰った。  このあと「せせらぎの郷」まで戻り、自動販売機でお茶を買って、「おくりび山」の近くの三角点「瀬領」を確認して、布橋町の「コーヒー&ギャラリー、花・水・樹」に寄った。ガラクタ、いや、骨董品がゴロゴロ置いてあり、屋根がドームになっている。  マスターにこの間、車まで送ってくれたお礼を言い、コーヒーを飲んで帰る。コーヒーは一杯ずつサイフォンで入れるから美味い。場所は「十二ヶ滝」の近くで、国道筋にある。 三角点「瀬領」探索は、「おくりび山」の稿に載せる。 2009年04月15日(水)3回 「西尾観音山」に続き「波佐羅点」探索  午前中時間が空いたので、S女史がまだ登っていないと言う「西尾観音山」に登りに行く事になった。ここは簡単なので、ついでに近くにある、三角点「波佐羅」も確認してこようと言う事になった。瀬領の「せせらぎの郷」で待ち合わせ。布橋へ抜けて、9.05.観音下町の右奥の登り口に着く。登り口の大きな地蔵さんに手を合わせ、550段と言う石段に登りに掛かる。  天気が悪くて時々パラパラと雨粒が落ちる。石段は滑りやすくて神経を使う。20分で頂上近くの岩屋の下の観音堂に着く。お賽銭をあげてお参り。彼女は信仰心が強い。財布を忘れた私は、お賽銭を立て替えてもらう始末。  ドウダンツツジだと言ったが、ウラジロヨウラクかも知れないな。花の名前は難しい。  観音堂の反対側に広場がある。ここにも観音石像が置いてある。天気が悪くて展望無し。もどって、ご成婚記念の石柱がある大きな岩の横より、一番高い所に登り山名札を提げてくる。下りはすべるので、登り以上に神経を使う。 続いて「波沙羅三角点」を探しに行く。 波佐羅三角点の探訪 西尾観音山より見下ろすと、下を走る国道の向かい側の山の上に、三等三角点がある事になっている。その辺りでは一番高い山だ。山の名前は無い。三角点の名前は「波佐羅」となっている。波佐羅山にして一山増やそうかと思ったが、ここ西尾観音山の稿に、三角点情報を載せる事にする。 地図を見ると、観音下町の隣の、波佐羅町より大堤を越えて真下まで林道がある。ところがメールを頂いた事のある「コマQ」さんのHP記録では、「せせらぎの郷」から布橋に抜ける道路の途中から、長い林道に入り込んで最上部まで行き、西側から登っている。なるほどこちら側からだと、標高差があまり無いので登り易そうだ。西尾観音山から、その容姿を眺めてみたかったが、霧が掛かってよく判らなかった。  西尾観音山から下りて、登山靴のまま車に乗って 「波佐羅」点を探しに行く。コマQさんの記事では、難なくすらっと登っている。我々はそうは行かない。すぐ林道が見付かると思ったが、何本もある。どれにも山菜取りの車が入っている。あっちこっち出たり入ったりで、なんとなくここかなぁと思う地点に着いた。細い林道で車の底を擦りながらたどり着いた。11.45分になっていた。  そこだけ広くなっていた。まだ先へ林道が続いている。赤いテープを付けながら、林道右の杉林に入る。とにかく高みに登り、その先の高みを見付けようとした。三角点のある地点はこの辺りで一番高いはずだ。所が天気が悪くて見通しが悪い。樹が茂っていて見通しが利かない。  ようやくそれらしきピークを発見。それは独立峰みたいに見えた。藪をこぐ事1時間弱、谷に降り、また上り返し、ようやく三角点にたどり着く。そこは思ったより開けた地点だった。コマQさんの黄色いテープの書き込みと、赤い布の金沢三角会と言うのがある。

夕方から用事があるので、証拠写真を撮って下山に掛かる。所が迷ってしまった。赤いテープの通りに下りてきたのだが、登る時に少しウロウロしたので、方向が取れなくなった。一度林道に出たのだが、別の林道のような気がして、このまま降りると、とんでもない所へ出そうで、また登り返したりした。方向音痴もいいとこだ。 とうとう間違っていると判っていて、降りやすい谷を下りたら、そこは国道416号線で「布橋町」だった。少し先にドーム型の喫茶店「花・水・樹」が在ったので、コーヒーを飲みながらタクシーを頼んだら、喫茶店のマスターが、俺が送ってゆくと言ってくれた。小さな軽四は林道をぶっ飛ばし、あっという間に車を置いた地点まで登ってくれた。お蔭で、てっきり間に合わないと思っていた夕方からの会合に間に合った。これは観音堂にお賽銭をあげた効用に違いない。 同行のS女史と、喫茶店のマスターに、色々迷惑を掛けた「波沙羅三角点」探しだった。 「西尾観音山」には三角点は無い。この波佐羅三角点は、西尾観音山より国道416号を隔てた、向かい側の山の中にある。 上の項に続く |

||

|

2006年12月11日(月)2回 観音下町より「西尾観音山」往復 去年は12月の今頃より雪が降って山には入れなかった。今年はまだまだ暖かい。午後2時半に家を出て20分で、「西尾観音山」の登り口の石段前に着いた。林道はここで鎖がしてあり入れない。車1台分の空き地があるので、車を寄せたら前の左の車輪を、隠れていた小さな溝に落としてしまった。ガックリ。  携帯を持ってこなかったので、ぶらぶらと村まで戻る。幸いここは観音下町の裏山である。山奥だったら大変な事だった。庭に居た村人を捕まえて電話を頼んだら、すぐ側の公民館の中の電話を貸してくれた。JAFに電話したら30分で来てくれるという。ありがたい。 お礼を云って、国道まで出てJAFの車が到着するのを待つことにした。国道に出て振り返ると観音山に西日が当たっている。下は石切り場の跡である。3時40分。   国道より登り口までJAFの車に乗せて貰った。若い彼氏は車の下を覗き込んだ後、私にエンジンを掛けさせ、バックするように命じた。はてな?と思ったがその通りにしたら、彼は車をエイやと持ち上げ、サット脱輪に成功。さすがプロ。到着して3分もかからない。会員になっているお蔭で無料ですんだ。 冬の日は短いので登山は諦めていたが、明るいうちに戻れそうなので登り始める。 20分で小さなお堂に到着、お参りする。広場からは眺めが良い。国道の案内看板に、「日本海が望める観音山」と書いてあるが、なるほど微かに日本海が見える。  2006年、今年の山歩きはこれでお終いだろう。 |

||

|

2005年07月21日(木)初登山 観音下町より「西尾観音山」往復   観音山という山は多い。「観音下町」「かながそまち」と読む。ここの観音山は、私が勝手に他と区別するために、「西尾観音山」と勝手に命名した。理由は「西尾元気の里」の案内看板に、「西尾八景・日本海を見下ろす観音山」とあったからだ。  自宅から20分、国道416号線を山へ向かって走ると観音下町の集落を通る。名前の通り観音山の下にこの村はある。村の右奥の林道の入口に登山口がある。看板によれば石段550段と書いてある。ここは日華石の産地で登り口にも採石場がある。石段はお手のものだ。登ること20分、頂上のすぐ下に大きな岩があり、下がえぐられていて、奥に観音を納めた小さなお堂があった。  由来によれば「西尾村の伝説によれば、300年前、観音下の観音像が盗まれた。ところが観音像が段々重くなり、盗賊は川に捨てた。越前の旅人が拾い上げ大切に奉祀した。村人と相談し安全な山の上の岩窟に収め、新しい観音像に作り変えた。今の堂は1865年に再建した。」 岩窟のそばに切り開かれた広場があり、見晴らしが良い。本当の頂上は、大きな岩の横を少しよじ登ると登頂出来るが、アンテナがあるだけで、見晴らしは全然無い。 登山道の石段に、西国33ヶ所の観音霊場めぐりの趣向で、33体の石仏が置かれている。その全部にペットボトルの水が供えられている。  昨日と今日2日間続けて、観音霊場めぐりをした感じだ。ご利益があるかも知れないな。 |