2006.09.より登山順

2006.09.より登山順

| [滋賀別97] 賤ヶ岳 421m (滋賀県長浜市) [滋賀] 小アケビ岳 498m (滋賀県長浜市) [滋賀] 山門水源の森 (滋賀県長浜市) [滋賀] 小谷山 459m (滋賀県長浜市) |

||||||||

| 第6回 2024.10.06. 「小谷山」 第5回 2022.06.12. 「山門水源の森」を時計回りで一周する。 第4回 2021.09.05. 「山門水源の森」より「小アケビ岳」に登り、水源の森を一周する。 第3回 2020.11.29. 余呉荘跡より「賤ヶ岳」に登り、大岩山-岩崎山と歩き、余呉湖東岸を戻る。 第2回 2016.04.26. 江土町より「賤ヶ岳」に登り、頂上より「大平良山」経由で一周する。 第1回 2013.03.09. 江土町より「賤ヶ岳」に登り、余呉荘に降りる。余呉湖西岸を戻る。 |

||||||||

|

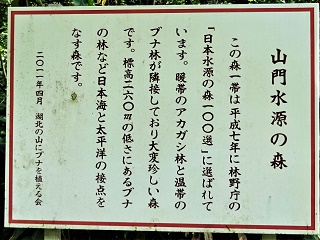

2024年10月06日(日)6回 近江小谷城の「小谷山」一周 大河ドラマ「江-姫たちの戦国」があった。織田信長の妹「お市の方」は、小谷城主「浅井長政」に嫁ぎ「茶々・お初・お江」の三姉妹をもうけた。国指定の史跡になっている小谷城は「小谷山」にある。高速を走っていると「史跡小谷城跡」の大きな看板が見える。一度歩きたいと考えていた。 「小谷城スマートIC」で降り看板を目指す。近くに着いたら様子がおかしい。大混雑である。「小谷城戦国まつり」があるらしい。登山口の「小谷城戦国歴史資料館」にステージをつくりテントを張り、子供たちも大勢出演、キッチンカーも出ている様だ。少し離れた駐車場に誘導される。リュック背負って、登山口のある、お祭り会場の方へ歩く。9.50分。 「清水谷絵図を見ると、谷を囲む様に山が連なり、その上が小谷城らしい。谷の上の「大嶽」と書いてあるのが「小谷山」らしい。今日の予定としては、谷の入口から「出丸」の方へ登り、「本丸」経由で「六坊」。「小谷山」往復で谷を降りて戻る予定。 お祭り会場に近くなった。正面の山が「小谷山」らしい。道の左側が会場らしい。テントの先にステージがあり、そのステージの反対側に登山口があった。 曼珠沙華が咲いており「追手道」の案内板。 邪魔にならぬようすぐに「追手道」に入る。10時。 突き当りの柵から登山開始。 ジグザグの道を登ったら、舗装してある車道に接着した地点に出た。 車道を歩いて来た人は、ここから登山道に入る様だ。 広い尾根の、ガラガラ道。緩やかな登り。 お先へどうぞ。日曜日で登山客もいる。 「間柄峠址。朝倉の武将間柄が守った場所。 ハギ 2度目の車道との接着地点。「望笙峠」。琵琶湖が見え竹生島が浮かんでいる。右に「山本山」。手前の山は「虎御前山」で織田信長の陣地だった。 南の方に、琵琶湖と、長浜、彦根辺りが見える。 時々番号のあるポール。緊急時に番号で場所が判る。大嶽城まで2067mと書いてある。 「番所跡」に到着。この少し下あたりまで車道がある様だ。 すこし登ったら琵琶湖が見えた。虎御前山が目の下に大きい。遠くは比良の山。 伊吹山の見える所もある。 浅井家重臣、赤尾氏の屋敷跡。 本丸広場に出たようだな。 石垣を上がる。 本丸最上部。丁度お昼になったのでここで昼食とする。アベマキの林の中だな。12時。 座り込んだ場所で、手を伸ばしただけでこれだけのドングリ。昼食を済ませて石垣を降り、さらに先へ登り出す。老人はだいぶヘタバッタので、小谷山登頂を諦め、「六坊跡」の峠で待っているから、小谷山を往復してくるように決めて先に行ってもらう。 「刀洗い池」通過。 「京極丸跡」。京極氏屋敷跡。天正元年(1573)8月27日夜半、何処からともなく羽柴秀吉軍が現れ、攻め落とされ小谷城は落城した。 「小丸」を越えて「山王丸」まで来た。この先は降りとなり「六坊跡」の峠まで降りる。 「向かい側に「小谷山」が見えてきた。 「六坊跡」まで降りてきた。 その先の峠に到着。「中部北陸自然歩道」の標識。ここまで歩いて来た「追手道」と、これから降りる「清水谷道」が自然歩道に認定されているようだ。 しばらく座り込んでいたら、前方からS女史が早くも降りてきた。早いね。一休みして「清水谷道」 を下山開始。「土佐屋敷跡」通過。 「三田村屋敷跡」通過。 大きな岩が現れる。 向かい側の大岩が「蛙岩」。 岩の間の道。 ようやく平地に降り着いた様だ。下から登る人用の「清水谷道」の案内板。 アザミ ミズヒキソウ ゲンノショウコ かな 一周して「戦国歴史資料館」近くまで戻ってきた。 曼珠沙華の咲いている「追手道」の登り口まで戻ってきた。 反対側は戦国まつりのステージ。子供たちを集めて何かしている。もう終盤だ。最後の武者行列の用意をしている。パンフレットを見ると行列が済むと閉会式で「福餅まき」があるらしい。興味があるが、残るのはいかにも厚かましい。やめとこう。 駐車場まで戻ってきた。 伊吹山の雲が取れた。小谷城址は大体全部回った。 14.50分。 久しぶりの遠出の山歩き。「小谷山」は登れなかったが、楽しい山歩きだった。 ■次回登山は、10/10富山県「尖山」へ■ 2022年06月12日(日)5回 「山門湿原の森」一周  去年一度だけ「山門湿原の森」を歩いてる。季節が変わると違う花が咲いていそうなのでもう一度歩く事になった。大坂に近いのでN女史に連絡したら、登り口の駐車場で待ち合わせとなった。所が「山門湿原」の駐車場に着いたら、N女史の車が駐車場の前の道路で路肩で傾いている。大変だ。9.00時  しばらくで救援車到着。何とか無事に事が収まりそうなので、足の遅い老人は先に出発する事にした。日曜日で登山者が多いようだ。  とりあえ駐車場から、管理事務所の方へ進む。 タテヤマウツボグサ ササユリ コアジサイ     事務所を過ぎると、すぐ「沢道コース」が分岐している。「ヤマボウシ」が咲いている。  沢に沿って登って行く。小さな滝。   「ササユリ」を増やす運動をしているらしい。ササユリが多い。  沢道コースを登り切った。ここから山門湿原の周りを、時計回りに歩く予定。   「コアジサイ」も多い。  左に「展望台」への登り口があった。前回は登らなかったので、今回は登ってみる。 展望台登り口の横が、囲んでありいっぱい咲いていた。地元の小学生などが、ササユリの育成に協力している様だ、     展望台に登った。これから登って行く方面が見えた。まだまだ登りだなー。  下に山門湿原。あまり良く見えない。  展望台より降りて登山開始。  円周の健脚コースを横切っている「散策コース」の分岐を通過。  N女史に電話。車は引き上げられ検査で工場行き。後を追って登山中。良かった。 「ヒノキの森」の案内板。  段々と「ブナの木」が多くなってくる。山門湿原はブナの林が残る日本最南端の地らしい。  「守護岩」に到着。健脚コースの最高地点である。   タツナミソウ 熊ではありません。記念撮影。  12.10分。先に昼食に掛かろうとしていたら、二人が追いついて来た。一緒に昼食。  この場所のすぐ外側に滋賀と福井の県境が走っている。前回はここに荷物を置いて県境を右に進み、偶然に「小アケビ岳」を登った。今回は左の「東ヶ谷山」を考えていたが、老人は疲れたのでやめた。  下山開始。「大窓」という展望地点に到着。登り口の方だな。琵琶湖が見える。  山門湿原はブナ林の最南端だが、「アカガシ」の日本最北端の地点らしい。北と南のきが一緒にある珍しい地点らしい。  「ジョーズ岩」通過。獲物はあったか?  「アカガシ」の落葉は良く滑るので注意。  アカガシが炭用に切られた株から、また伸びている。アカガシの森の案内板がある。  「ユキバタツバキ」の案内板。  鹿の害が酷かったらしい。湿原の周りは柵がある。  帰りは「尾根コース」を降りる。この道にもササユリがある。   管理事務所まで戻ってきた。 庭にサワラン。  お待たせしました。何とか一周してきました。  N女史の車はすぐ届いた。どこにも故障なし。これで無事に大阪まで帰れますね。気を付けて帰ってくださいよ。 ■次回登山は、6/16市の瀬の「岩屋俣谷園地」へ■ 2021年09月05日(日)4回 山門湿原の森-「小アケビ岳」 5年か6年前、私が里山歩きをしているのを知った知人より「ようこそ山門水源の森へ」という小冊を頂いた。歩く機会が無かったが、そろそろ歩こうかと思って読んでいたら、偶然に、ごく最近ここを歩いている記録を見付けた。その「サギソウ」の写真に引き付けられ、S女史を誘ってどんな所かと見に行こうと、早速出かけた。  山門水源の森、山門(やまかど)は地名だった。高速を敦賀で降り、国道8号線で滋賀県に入る。8号線より山門方面に県道に入ると、すぐ登山口の駐車場があった。  「健脚コース 一周5km」と書いてある。  「日本水源の森100選」に選ばれて居る様だ。  すぐ「やまかど・森の楽舎」という建物に着く。管理用建物らしい。誰もいない。200円程の寄付お願いの箱がある。  すぐ隣に「付属湿地」がある。そこにお目当ての「サギソウ」が咲いていた。奇麗。感激。山門湿原は立入禁止なので、ここに貴重な植物を植えてある様だ。  「サワギキョウ」に、カマキリが居る。  サワギキョウと「ヒツジグサ」の池。花は閉じている。  山門湿原まで、沢道と尾根道の2本ある。沢道を入る予定がいつの間にか「尾根道」に入っていた。 分岐まで来て、「山門湿原」の方へ一度降りる。 北部湿原に降りる。ここから予定通り予定通り、時計回りで湿原のふちを歩く。   湿原は立入禁止で、網が張り巡らされて居る。この辺りは「中央湿原」。  この辺りは「南部湿原」。 今日は水源の森の「守護岩」まで登り、一周する予定。  大きなキノコがいっぱい生えている。     「四季の森コース分岐」を通過して「ヒノキの森」に入る。シカの食害で荒れた森を、色々と再生しているようだ。  「小窓」地点。湿原の方が少し見える。  「ブナの森」に入る。  ブナの森は自生らしい。  ブナの森の最高地点辺りに「守護岩」があった。しめ縄が掛けてある。毎年元日に架け替えとか。  その先の林の中で昼食。  この先は滋賀県と福井県の県境が走っている。歩いている記録もあるので、食事を済ませて、荷物をそのままに偵察に出かけた。一度降ってまた登る。 県境の尾根に出たらしい。右の方の森が歩きやすそうなので進む。尾根は広く何処でも歩けるが、黄色や赤のテープで歩いてみた。県境は展望があるかと思ったが、感じの良いブナ林が続いている。530mピーク迄来たが展望無し。地図を眺めていたら、ここより低いこの先のピークに三角点があるのを発見。   高低差が無いので行ってみる事にした。  「三角点ピーク」に到着。展望無し。  「小アケビ岳」という山札が下っていた。図らずして「小アケビ岳」に登頂した。聞いた事もない山である。 三角点名は「駄口」。 等級は「4等三角点」。 標高は「498.44m。 点名の駄口は、福井県側の町の名前である。 同じ道を戻る。道と云ってもどこでも歩ける。素敵なブナ林がある。  下草の無いのは、鹿の所為だろうと思われる。  高低差の無い広い尾根のブナ林。どこでも歩けるので、気を付けて歩いていないと、もとの場所に戻れなくなりそう。   ようやく荷物を置いた食事場所に戻り着く。ここから遊歩道は反対方向に戻るから、県境の方へ入らぬ様ロープがしてある。 ロープに沿って遊歩道を下山開始。一周コースに入る。 「大窓」という展望地点に出た。琵琶湖が見える。左の方に伊吹山。  平地は山門の町の方面らしい。  塩津湾と山本山 らしい。   また降ってきたら「ジョーズ岩」に出た。 よく見ると、ジョーズが、S女史を頭から噛みつき、足だけが口から出ている。絶対絶命だーーー。  連理の枝     「アカガシの森」に入ったかな。  「ユキバタツバキの群生地」もある 。  朝に通った、尾根道から湿原へ降りる急坂降り口を、ちょっと見失ってウロウロ。そういえば朝もここでウロウロした。心配したS女史が電話をかけて迎えに来た。半ボケ老人のお世話は大変だ。申し訳ない。  帰りは「沢道」で戻る。  湿原より勢いよく水が長り出しているようだ。  「やまかど・森の楽舎」の建物まで戻ってきた。朝は無人だったが今は一人居る。前の「付属湿地」にサギソウが咲いている。ヒツジグサの花が開いていた。   もう一度サギソウを見て帰る。 駐車地まですぐだ。  ■次回登山は、9/9福井の「一乗城山」へ■ 2020年11月29日(日)3回 「賤ヶ岳」 余呉湖一周 S女史とは「賤ヶ岳」は一度登って居るが、余呉湖の周りの山ばかり歩き、余呉湖湖畔を歩いていない。湖畔も歩きたいと言うので、車で余呉湖の湖畔西側を走りながら散策。南端国民宿舎より「賤ヶ岳」に登り、大岩山-岩崎山と歩き、湖畔北端から、湖畔東側を歩いて戻る予定。 木之本インターで降り一直線。湖畔西側の園地に車を置いて散策。余呉湖の向かいの山は「大岩山・岩崎山」の稜線らしい。  こちらは、これから登る「賤ケ岳」の頂上らしいぞ。   賤ヶ岳への登り口に国民宿舎・余呉荘があるはずだ。初めて登った時ここへ降りてきたから覚えている。しかし建物が全然無い。だいぶ通り過ぎてから地図を見て戻る。建物の跡の整地作業の現場が登山口だった。近くの道の広い所に車を置く。10.15分。  飯浦港へ通ずる「飯浦越え切通し」の標識がある。ここを登って行く。  この辺りは「賤ヶ岳の戦い」の激戦地だとの標識がある。  切通しの峠の上に到着。道はこの先飯浦へ降りてゆく。ここから左に尾根を登って行く。前回は賤ヶ岳よりここへ降り、余呉湖へは降りず直進して「大平良山」の方へ縦走した。  少し登って振り返ると、反対側の縦走路が紅葉している。  余呉湖を囲む山の縦走路は緩やかに道が多い。 11.30分に頂上に到着。琵琶湖の大展望が広がる。「七本槍古戦場賤ヶ嶽」  竹生島が小さく見える。ここから琵琶湖の方へまっすぐ尾根が続いている。「賤ヶ岳山本山歩道」の標識がある。先端の山が「山本山」らしい。  「伊吹山」が見える。その下の山は「小谷山」で浅井長政の小谷城があった場所だ。   こちらが「余呉湖」の方面。天気が良くて登山客が多い。  信長亡き後、秀吉と柴田勝家が覇権争いをした。賤ヶ岳七本槍とかで秀吉の子飼いの家来が活躍し、秀吉が大勝した。   昼食。三角点がある。

日曜日で、赤い服の「賤ヶ岳解説員」がいて、いろいろ話を伺う。受け売りを載せている。ありがとう。  トイレ寮もあり有難い。大岩山の方へ下山開始。  登山路の左のピークに三角点があるので確認。

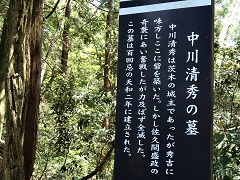

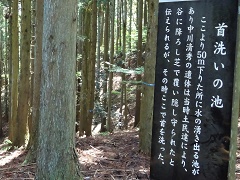

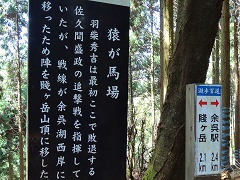

「猿が馬場」を通る。秀吉の本陣があったらしい。  分岐があり「余呉八景・晴嵐大岩山」の石碑。ここから「大岩山」を往復する。  「大岩山」の頂上に「中川清秀主従」の墓がある。ここに砦があり賤ヶ岳の最初の戦いがあった場所である。ここを守っていた秀吉側の中川が、佐久間の奇襲に遇い全滅した。100年後に子孫が墓を建てた。  さらに尾根を降って行くと、右に「岩崎山」への分岐に出る。ここも砦があった場所で三角点がある。登って行くと一番高い地点に赤い布が下がり、7年前に提げた山札が残っていた。

「余呉八景・観音堂晩鍾」を通過。まもなく江土の町に降りる。  余呉湖の東岸を、車に向かってぶらぶらと歩く。  釣り場がある。何人もの人が釣りをしている。ワカサギかな?  広い園地がある。トイレ寮もある。山口誓子の句碑があった。「秋晴に 湖に自噴を 想ひみる」  余呉湖は大きい。なかなか遠いなー  ようやく車が見えてきたぞー ■次回登山は、11/29富山「尖山」へ■ 2016年04月26日(火)2回 江土より「賤ヶ岳」-大平良山経由で一周  3年ぶりの「賤ヶ岳」を歩く事になった。緩やかな丘陵を歩くような感じで、S女史を案内する。8時に加賀ゆめのゆを出て、高速の木之本ǐCで降りる。インターを出て一直線の国道365号を走ると、余呉湖口の信号がある。左折するとすぐ「江土」と云う町になる。町はずれの駐車場に車を置く。広い駐車場だが一台も留めてない。 3年ぶりの「賤ヶ岳」を歩く事になった。緩やかな丘陵を歩くような感じで、S女史を案内する。8時に加賀ゆめのゆを出て、高速の木之本ǐCで降りる。インターを出て一直線の国道365号を走ると、余呉湖口の信号がある。左折するとすぐ「江土」と云う町になる。町はずれの駐車場に車を置く。広い駐車場だが一台も留めてない。 9.50分に歩き出す。町中に観音堂に登る道があり標識がある。  挨拶代わりに鐘を突くS女史。  林道を歩き出す。途中で広い林道と合流するが、また左に遊歩道に入る。 イカリソウが咲いて居る。チゴユリもある。「中川清秀」の墓の看板があるる    この看板から左に登って行くと「中川清秀」の墓がある。この山は地理院地図に「大岩山」と記入がある。羽柴秀吉と柴田勝家の賤ヶ岳合戦の幕開けに、秀吉方中川清秀は、勝家方佐久間盛政の奇襲に遇い全滅したらしい。100年後に子孫がこの墓を建てたとの事である。10.40分。       さらに進むと「首洗いの池」。 さらに「猿ケ馬場」の看板。秀吉の最初の陣地跡らしい。 さらに進むと「首洗いの池」。 さらに「猿ケ馬場」の看板。秀吉の最初の陣地跡らしい。杉に巻いたテープは鹿除けらしい。 遊歩道横の269.7ピークにある大沢三角点確認。11.10分。 白い花は何?。 杉林を抜け、新緑が映えてくると「賤ヶ岳」の頂上は近い。   12.00時に「賤ヶ岳頂上」に到着。今まで誰にも遇わなかったのに、子供たちの歓声か聞こえてきてびっくり。  中学生位の遠足の生徒で一杯だ。  三角点の近くで我々も昼食。 余呉湖は三方を山に囲まれており、北側の湖岸だけに平地がある。前回はこの先で湖岸に降りて、湖岸道を歩いて一周した。今日は湖岸に降りずに、周囲の山をトレイルして、向こうの平地に直接降りる予定である。その分距離は長くなる。  琵琶湖が見える。  長浜の方へ向かって「余呉湖賤ヶ岳山本山歩道」が続いている。突端が山本山らしい。  遠くに伊吹山が見える。  竹生島。     しばらくしたら、生徒たちは集まって下山していって、途端に静かな頂上となる。今日の生徒以外の登山者は4.5名である。 しばらくしたら、生徒たちは集まって下山していって、途端に静かな頂上となる。今日の生徒以外の登山者は4.5名である。合戦の時秀吉は、はじめ猿ケ馬場で指揮を執ったが、その後ここ頂上が本陣となったらしい。 それゆえここに、指揮する太閤秀吉の顔出しはめ絵があった。我こそは太閤秀吉であるぞよ。   余呉湖の西側に大きな山が見える。地図には名前は載っていないが、三角点名が「大平良山」である。今日はあの大平良山を越えるつもりであるから、良く地形を頭に入れておく。   12.45分に下山開始。飯浦切通しまで降りる。前回はここより右に湖畔まで降りたが、今回は向かい側に付いた登山路を登って行く。「塩津・娑婆内湖」方面になっている。登り口に石仏と灯篭がある。13.10分。  はじめは遊歩道になっているが、380mピークで、遊歩道は左に大きくカーブして、琵琶湖の方へ降っている。  標識は無いがここから直進する尾根を行く。広い尾根が続くが、なんとなく獣道が続いている。所々にテープが下がっているのが目印だ。  14.20分に広い大きな頂上に着く。三角点がある。点名は「大平良山」であるから、ここは大平良山頂上に違いない。展望は無いが余呉湖の湖面が少しだけ見える。

ここから尾根が二つに分かれているので、余呉湖の方の尾根を降ってゆく。とにかく尾根から下りないように進んだら「権現峠」に着いた。15.00時。  「権現峠」383m。余呉⇔塩津、と書いてある標識があり、石灯篭が立っている。昔は良く歩かれた街道らしく切通しになっている。  余呉の方へ降りてゆく。  峠より降りた街道が、舗装された林道と接する地点に石像が一体安置されていた。  ここから急坂を余呉の方へ降ると、湖畔の集落の裏に出た。湖畔をブラブラと歩く。向かい側に賤ヶ岳の頂上が見える。余呉湖のビジターセンターの駐車場を横切り、歩道を歩いてゆく。 向こうに見える余呉湖の周りの山並みを全部歩いて来た。   「天女の衣掛け柳」の下を歩いてゆく。振り返ると大平良山の方へ、日が傾いて来た。 16.00時に駐車場の、ポツンと一台だけある車に到着。  ★次項2016年の第36回登山は、4/29「舟岡山」へ★ |

||||||||

|

2013年03月09日(土)初登山 江土より「賤ヶ岳」-余呉湖 高速道路に「賎ヶ岳SA」がある。ドライブに出かけるといつも休憩する。向かいに見えるのが「賤ヶ岳」だろうが歩いた事が無い。織田信長亡き後、羽柴秀吉と柴田勝家が覇権争いをして、その最初の戦いがあった場所として有名である。賎ヶ岳の七本槍とよばれ、秀吉側の若侍が大活躍した。それ位しか情報が無く登山の山とは知らなかった。相棒K君が登りたいと云ったので、調べてみると大勢登っている登り易そうな山だった。相棒を誘ったら飛びついてきた。滋賀県の山だが、最近歩いている福井県の山に近いので、福井県の山に入れた。  8.00時に加賀ゆめのゆの駐車場で相棒と待ち合わせ。北陸高速道路に乗り福井県を抜け、滋賀県に入って最初の「木之本IC」で降りる。ゲートを出てそのまま一直線で国道365号線を走ると、4㎞ほどで左に余呉湖に入る道がある。すぐ「江土」と云う町に入る。町中の左側に「賎ヶ岳登山口」の標識が見えた。町を抜けた右側に大きな駐車場を見付けた。「余呉駅・観光用、駐車場、無料」と看板がある。有難い。 8.00時に加賀ゆめのゆの駐車場で相棒と待ち合わせ。北陸高速道路に乗り福井県を抜け、滋賀県に入って最初の「木之本IC」で降りる。ゲートを出てそのまま一直線で国道365号線を走ると、4㎞ほどで左に余呉湖に入る道がある。すぐ「江土」と云う町に入る。町中の左側に「賎ヶ岳登山口」の標識が見えた。町を抜けた右側に大きな駐車場を見付けた。「余呉駅・観光用、駐車場、無料」と看板がある。有難い。 9.35分少し戻って登山路を歩き出す。すぐ鐘点き堂に出る。「余呉八景・観音堂晩鐘」の石碑がある  その一段高い所に古びた小さな観音堂があった。鐘は自由に撞いても良いとの事で、相棒が撞いている。  観音堂を過ぎると林道になる。緩やかな登りで歩きやすい。9.55分に「岩崎山砦跡」の標識があった。下調べの段階で、ここから左のピークに三角点が在る事は判っていた。ピークハンターの相棒の為、この三角点を見付けて「岩崎山」にしようと山名札を作ってきた。

藪漕ぎを覚悟していたのに砦探訪の道があった。三角点は一番高い地点には無かったので、探すのに少しウロウロした。登頂山名が一つ増えて相棒は満足。  岩崎山砦跡からまた、元の林道に戻り先へ進む、広いなだらかな遊歩道みたいな道が続く。一度林道と合流するが、又分岐して歩道になる。  10.45分「余呉八景・青嵐大岩山」の石碑がある。地理院地図に大岩山と載っている地点に着いたようだ。左に上に登る道があり「中川清秀の墓」の→がある。  登って行くと中川清秀の墓があった。賤ヶ岳の戦いの時の中川清秀の陣地があった所で、秀吉方の清秀はここで奇襲に遇い全滅したらしい。  ベンチがあるので相棒K君が抹茶を点ててくれる。 一番高い地点の木に大岩山の山名札が下がっている。我々も山名札を提げる。相棒よ、山名がまた一つ増えたぞよ。  11.15分、「猿が馬場」に着く。中川清秀を奇襲した佐久間盛政の追撃戦を、秀吉がここで指揮をしたと書いてある。  11.25分、大沢の三角点を発見。地理院地図の遊歩道に三角点が在るので、遊歩道右のピークを注意して歩いた。それらしきピークに登り、一発で発見。

賤ヶ岳に近ずくと少し勾配が急になる。ここまで展望が無かったが、右に余呉湖が木の間に見える。  12.10分、広い頂上に到着。すぐ三角点が目に入る。余呉湖を見下ろす特等席に鎮座している。

4等三角点の四等の字は左から書いてあるが、3等三角点の三等の字は右より書いてある。  見晴らしの良い山である。余呉湖が全部見下ろせる。向かい側の平地の部分に車を置いてここまで登ってきた。10人ほどの人が食事中。幼子を背負ってきた夫婦もいる。  反対側に琵琶湖が見える。微かに竹生島が見える。黄砂黄砂と騒いでいるので、その影響か霞んでいる。左の突き当りの山は「山本山」と云うらしい。ここから登山路が続いているようで「余呉湖・賤ヶ岳・山本山歩道」という標識が所々にあった。  遠くに「比良」の山並みが、見えるような見え無いような。  手前の雪の残る山並みは「高島トレイル」辺りと思われる。  東の方の独立峰は「伊吹山」かな。   戦いに敗れた武者の像もある。他にあずま屋とか開いていない売店とかある。トイレ舎もまだ開いていない。ゆっくりと昼食を済ませて13.00時下山開始。  飯浦の方へ降りる。  13.20分、鞍部の飯浦切通しに降り立つ。ここは十字路になっている。右に余呉湖の方へ降りる。  13.40分、余呉湖の湖畔に降り立つ。先に着いた相棒が観光客と話をしている。すぐ横に国民宿舎余呉荘がある。 ここからは湖をどちら周りでもよいが、今回は一周するつもりで左に時計回りに歩き出す。湖畔に遊歩道があり、あずま屋などがある。これは芭蕉の門人「斉部路通」と云う俳人の句碑らしい。 「鳥共も 寝入りているか 余呉の海」と読める。「余呉八景・賤岳暮雪」の石碑も近くにある。   「蛇の目玉石」と云う石もあった。菊石姫の悲しい伝説が伝わっているらしい。  ようやくひと回りして人家が現われた。広い駐車場のある釣り掘りらしき所を通る。 湖畔を1時間近く歩いて「羽衣・衣掛柳」を通る。向こうに見える大きな木がその柳の木である。能楽「羽衣」は人気曲でしばしば演能される。私も数え切れないほど出演している。能楽の舞台は駿河の三保の松原だが、ここ余呉にも全く同じ内容の伝説が伝わってる。以前この木を探しに来た事がある。   14.50分、余呉湖を一周して元の駐車場に到着。広い駐車場には我々の車が一台だけある。 **次回登山は、3/10福井県「日野山」へ** |