2006�D9�D���o�R��

![]()

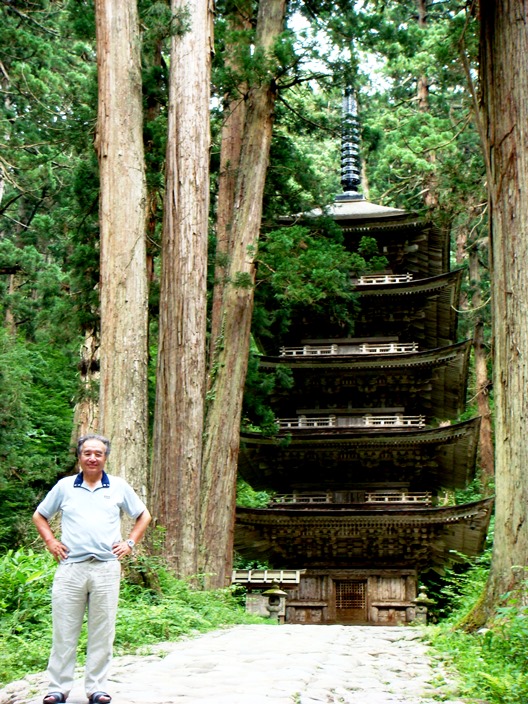

2006�D9�D���o�R��

| [���{�S���R�@�@��7]�@���R�E�H���R�@1.984m (�R�`��) | ||||||||||||||||||||||||

| ��2��o�R�@2017.07.29.�@�@�@���_����H���R�������B ��2��o�R�@2017.07.30.�@�@�@���R�����ڒ��ԏ���A���R���㉝���B �@�@�@�@�@�@�@2010.05.29-31.�@�@���R�̘[���h���C�u�B ��1��o�R�@2007.07.25.�@�@�@���R���H�̔����ڒ��ԏ��艝���B |

||||||||||||||||||||||||

|

�@�@2017�N07��29��(�y)2���@1���ڂ̉H���R �@7/16���̉䂪�В��u������v�̔��\����I���A�Җ]�̉ĎR�V�[�Y���������B���R�A���̍炭���R�ʎR�֓o�낤�ƁA24���̓엳�R����\�Ă��������A�~�J�͏オ�炸��B�͑�J�Ŕ�Q���o�Ă���B�\����������Đ����������B�k�����J�������B�ĎR���e�́A���k�̓��{�S���R�́u���R�v�Ɓu����ȎR�v�ł���B�܂��~�J���オ��Ȃ��B���X�~����̂��d�����Ȃ��B�������ȒP�ɓo�����{�S���R�ɘA��čs���ĂƁA�m���q�Ƃr���q�ɗ��܂�āA�����ē�����Ƃ������ڂł��̂Q�R�ɂȂ����B �@�T���A�������O�l�ŏo���B�k�������ԓ��ŐV���ցB�V�������{�C���k�����ԓ��ɓ���B�r���ŕ��ʂ̍����ɂȂ邪�A�߉��ɋ߂Â��Ƃ܂����{�C���k�����ԓ��ɂȂ�B�߉��s�����āu�H���R�v��ڎw���B�h�V���������Ă���ƁA�i�r����ŗ\�Ă������h�V�u�_�я����v�ɖ��������B12.00���B�m���q�ƌ��ʼn^�]�����̂Ŋy�������B  �@���̏h�V�͖��h�����˂Ă���̂ŁA�l�b�g�ŗ\��o�����B���ԏꂪ�������̂ŎԂ�u�����Ă�����āA���ꂩ��o�H�O�R(�H���R�E���R�E���a�R)���u�H���R�v�ɓo��\��B�����Q�q��������ēo��B�Βi��2446�i����Ƃ̎��ł���B10�N�O�ɁA���߂Č��R�ɓo��ɗ������A�d�������͗�������Ē��߂����Ƃ�����B��������߂��ċA��������A�Βi���o���Ă��Ȃ����A�R���́u�o�H�O�R�_�Ёv���Q�q���Ă��Ȃ��B�~�V�������E�O���[���K�C�h�E�W���|���̎O�c���ɔF�肳�ꂽ�����A����͂��ЂƂ��o��\��B �@��X�̔��܂�h�V�́A�u���_��v�̂����ׂł���B�o�R�C�𗚂��āA�����b�N��킢�āA�X�g�b�N�������ďo���B���͂������Ƀ����b�N�͂�߂āA�������b�N�Ƀy�b�g�{�g���ƃ��b�P�����ĕ����o���B12.20���A���������p�q�����x�~��A�E��ɐ{��̑���P���n��B  �@�V�R�L�O���́u�ꐙ�v������ɂ���B�����1000�N�ȏ�A����8.25���Ə����Ă���B�k���͖���35�N�ɖ\���ɓ|�ꂽ�Ƃ̎��B12.40���B  �@���̐�Ɂu����E�H���R�d���v������B12.45���B���J���~��o�����������Ɏ~�B  �@�d������u��̍�v���n�܂�B�v���������Ă��Ȃ��̂ł�����Ɛh���B  �@����300�`500�N�̐����������B���̐�400�{�ȏ�ŁA���̓��ʓV�R�L�O���Ɏw��B  �@�u��̍�v   �@��̍��o���Ɓu��̍⒃���v������B�����͖݁B�͂���ɂႭ�B�F�X����B�`���b�g�����������삪������B13.20���B  �@�����X�ň�x�݁B�����͒��Ԓn�_�ł���B  �@����ɓo��Ɓu�m�Ԓˁv���������B�m�Ԃ��r���u��������@�ق̎O�����́@�H���R�v�Ɉ��݁A�߉��̔o�l�A�O���A�]�˒����Ɍ��Ă��Ƃ����B�m�Ԃ̖ʉe���ÂԂ��߁u�O�����ˁv�Ə̂����B  �@13.45���A����ɓo��ƉE��Ɂu��J�v�ւ̕���̓����������B�m�Ԃ����̍ד��s�r�̍ہA�Z���Ԑ����������@�����̓�J�ɂ������炵���B���͔p�ЂƂȂ��Ă���炵���B�u�L���@������ق炷�@��J�v�Ɣm�Ԃ͉r��ł���B�s���Ă݂����������A���Ԃ��|���肻���Œ��߂��B �@�u�O�̍�v��o���ƓˑR�ɒ���L��ɓo�蒅���B14.10���B  �@�傫�ȁu�o�H�O�R�_�Ёv������B�H���R�E���R�E���a�R�́A�O�_�����킹���J��_�ЁB�����̉����ł���B  �@�傫�ȏ��O������B   �@�m�Ԃ���������Ă���������B�������猎�R�܂Ō��R���Q���������Ă���B���R�����ږ��ԓ����J�ʂ���܂ŁA�������猎�R�֓o�����B�m�Ԃ��������猎�R�֓o�����B  �@�o�H�O�R���j�����ق�K�ˁA���̃x���`�ŃR�[�q�[�����Ē��H�Ƃ���B���̒���܂œo��L�����H������A�o�X�⎩�Ɨp�Ԃłǂ�ǂ�l���o���Ă���B �@15.15�������R�J�n�B16.20�����A�蒅���B��艺��łS���Ԃ̎R�����������B   �@�h�V�͓���Ƃ����Ւd������A�M�҂������炷��B�������c�̂̈�s���h�����Ă���B�[�H�͐��i�����B�V�N�Ȓn���̐H�ނ����сA�ƂĂ��������������B�������i���Ɨʂ������܂��Ƃɖ��������B �@�����́u���R�v�֓��A��o�R�B�����S���ɏo���\��Ȃ̂ŁA���H�͂��ٓ��Ŗ���āA�x�������ς܂��đ����Q��B�����ɌC���Ă����B���͐Â��ɂ�������o���\��B �@�@�@�@�@�@�@������o�R�́A����7/29�u���R�v�ցB���e�̋L���ɑ����� �@�@2017�N07��30��(��)2���@2����-���R�����ڂ��  �@�������u���R�v�Q�x�ڂ̓o�R�ł���B�H���R�̏h�V�𑁒�4.00�ɏo���B�r�W�^�[�Z���^�[�����猎�R�����ڂւ̓��ɓ���B�r���ォ��A�ł����o�X�����~��Ă����B����ȃo�X�ł��o���̂��B�����o�R�q�𑗂�͂�����̂悤���B  �@�ѓ�������̃r�W�^�[�Z���^�[���ꍇ�ڂŁA�ѓ���i�X�o���āA5.05���ɓ˂�����́u���R�����ڒ��ԏ�v�ɓ����B�`���b�g�V�C�������Ďc�O�B�����ƎԂ��������Ǝv�������A���������̂��v�����قǂł��Ȃ��B �@���ԏꂩ��͊C�ݐ���������B���C�R�͉_���|�����Ă���B5.30���Ƀg�C�����ς܂��ďo���B  �@5.45���A���R�_�В��V�{��c���_�ЁB�Q�U���ł���h���o����炵���B���������Ƀ����ւƏo�Ă䂭�B     �@�L���R�E�J�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m�A�U�~    �@�V���N�i�Q�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C���C�`���E�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�g�M���\�E �@�u����͎l�\�����v�ƌ�����A�r��������B  �@��i�o�������ŐU��Ԃ�ƁA�������œo���Ă���l�������B      �@�S�[���^�`�o�i�@�@�@�@�@�@�@�j�b�R�E�L�X�Q�@�@�@�@�@�@�@�@�x�j�o�i�C�`�S    �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n�N�T���t�E���@�@�@�@�@�@�@�@�C���V���E�u �@��k��n��B�������̓o�R�҂��x��ł���B  �@�������o���čs���B�F�X�̉Ԃ��炢�Ă���B     �@�E�T�M�L�N�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c�o�V�I�K�}�@�@�@�@�@�@�@�}���o�V���c�P  �@8.30���B�����r�����ɓ����B�X���ڂƏ����Ă���B�ʏ�̂Q�{�̂R���Ԃ��|�������B��Ȃ��B  �@�����r�̎���́u�n�N�T���t�E���v�ł����ς��B  �@������Ƌx��ł����o���B     �@�g�E���N�����h�E�@�@�@�@�@�@�@�~���}�����h�E�@�@�@�@�@�@�@�`���O���}    �@�^�e���}�E�c�{�O�T�@�@�@�@�@�@���}�n�n�R�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�C�����W�\�E    �@�n�N�T���C�`�Q�@�@�@�@�@�@�@�@�e�K�^�`�h���@�@�@�@�@�@�@�@�@�C���J�K�~    �@�A�I�m�c�K�U�N���@�@�@�@�@�@�@�~���}�L���|�E�Q�@�@�@�@�@�@�@�G�]�V�I�K�}  �@�傫�Ȑ�k�̂ӂ�������A�����r�������Q���Ԃ����āA10.30���ɒ���L��ɓ����B����l�l���҂������܂����B�����Z���ĕӂ肪�ǂ������Ȃ��B�c�O�B �@���H�B������߂Ă��錎�R�_�Ђ́A�O��o�����̂ŁA����͓o��ʗ\��B������l�ŏ��a���Ă��炤�B  �@�K�X���Z���Ď��肪�ǂ������Ȃ��B���ɎR����������͂����������Ȃ��B����s�[�N�̏�Ɍ��R�_�Ђ��������Ă���ʐ^���B�肽���������A�Ƃ��Ƃ��B��Ȃ������B �@  �@����Ȃ����P���ԋ߂��S����11.30�����R�J�n�B����^���̑傫�Ȑ�k�ŋL�O�B�e�B  �@�u�q�i�E�X���L�\�E�v�B�G�[�f�����C�X�Ɏ��Ă���B   �@�����r�����������Ă�����A������������ď������삪�������B13.00���B    �@15.15���A�悤�₭��Ƀ����������Ă����B     �@�A�L�m�L�����\�E�@�@�@�@�@�@�@�c���K�l�j���W���@�@�@�@�@�@�@�M�{�V �@�A��͎Q�U����ʂ炸�ɁA�\���H�����ɐ܂�A�r���̊Ԃ��Ē��ԏ�̕��֍~���B   �@�悤�₭���ԏꂪ�����Ă����B15.45�������B�\����Q���Ԓx��B��Ȃ��B  �@�������u����ȎR�v��o��\��ŁA�����͕đ�s�̏���쉷��ɔ��܂�\��B17���ɂ͏h�ɓ���\�肪�A�o�R�ɉɎ���Đ����x��Ă��܂����B�R�`�����ԓ��𑖂�Ȃ���h�ɒx���Ɠd�b�B���Ƃ��Ƒf���܂�Ő\������ł���̂ŁA�r���ŐH�����āA��W���ɏh�֓����B����֓���B�ǂ�����ł���B �@�@�@�@�@������o�R�́A����7/31�u����ȎR�v�ց� |

||||||||||||||||||||||||

|

�@44��ڂ̔��\��������ςB�N���̔��\��ł��邩��A44�N�����������ƂɂȂ�B��`�ɏ����ʐ^���ڂ���B��ʂ̑����A���߂ĐV�����ł���Ă����B             |

||||||||||||||||||||||||

|

�@�@2011�N5��29��-31���@���k�h���C�u�@ �@���k�͑�D���ł���B���N�o�����Ă���B����͎R�ɓo��Ȃ��āA�铒�߂���Ɖ��̍ד��T���ł��邪�A�u���R�v�̍e�Ɏʐ^���ڂ��鎖�ɂ����B���R���v���������傫������������ł���B �@�[���ɏ����̎�����o�āA�����ŐV���܂ő���A�[��11���A�k�C���s���̃t�F���[�ɎԂ��悹��B�����Q�Ē��U���ɏH�c�`�ɏ㗤�B���{�C���݂��u�ۊ��v�Ɍ������đ���B�ۊ��́u���̍ד��v�Ŕm�Ԃ��K���u�ۊ���J�ɐ��{���˂Ԃ̉ԁv�u���z��߂͂��ʂ�ĊC�����v�ƋI�s���ɍڂ��Ă���B  �@�����V�����ɏۊ��́u�s�����v�ɒ������B�u���̍ד��{�����u���̎��̕���ɍ����Ă�����������A���i���̒��ɐs���āA��ɒ��C�A�V���������A���̉e����č]����v�B�ۊ��͒��C�R�̘[�ɂ���B���N�o�������C�R���A����Ă���ł�����������͂��ł���B��B�ɑ䕗���㗤���Ō�����͂����Ȃ��B�J���~��Ȃ������ł��ǂ��Ƃ��邩�B  �@�m�Ԃ̓���������B�Ȃ��Ȃ��������ł���B���̑O�ɐ��{�̑�������B�J�ɂʂ��ۊ��́A�����␢�̔��l���{�������Ă���悤���A�Ɖ]���Ӗ����ȁB���̑����Ȃ��Ȃ��̔��l�ł���B  �@�m�Ԃ̗��́u�����v�Ɓu�ۊ��v���ő�̖ړI�n�������ƌ����Ă���B�ۊ��͏����Ɠ������A���́u�s�����v�̎��ӂ͋�\�㓇�Ɖ]���邽������̏������ׂ����������炵���B�m�Ԃ��M�ł�����K��Ă��܂��B���������݂́A�m�Ԃ��K�ꂽ�S�N�キ�炢�ɋN�����n�k�ɂ��A���ɂ��ė��n�ɂȂ����ƌ����Ă��܂��B�����Ől���N�����Ȃ������̂ŁA�q�ϗ��킸�A����ɂ����̎�������肵�Ă����B �@�m����ӂ���A�̂̏������v�킹��i�F���B�����B���F���Ԃ��炢�Ă���B�����ȁB�w�i�ɒ��C�R�������Ȃ��̂́A�Ԃ��Ԃ����c�O�B   �@�ۊ�����߂��āA�݂��̂������s�p�ق������Ă�����u�����_�Ёv�̕W�����������B���̋߂��ɔ\�y�����o�����͂��Ȃ̂ŒT���Ɋ��B�����_�ЂɎQ�q�B���̖ؗ��������A�R������_�Ђ̂悤���B�ׂɕ������̓V���{�i�����̂�����B���������������肾�B�߂��ɓ����x�Ɖ]���R������炵���B�{�a���������������E�n�ɂ��钿��������B  �@�߂��Ɂu�܂ق�Γ��������̊ٔ\�y�a�v���������B�H�c�����B��̔\�y���ŁA������N�ɋ��s���{�莛�̖k�\�������{�ɑ���ꂽ�炵���B��O�̕���Ō����ɂȂ錚����������͂�ł���B���ɕ��͋C�̗ǂ��\�y�����B�����̓J���I�P������悤�ŊF�l�҂��\���Ă����B���\�y�t�Ƃ��Ă͔\�y������Ă��Ȃ��̂Ŏ₵�����A�g���Ă��邾���ł��܂��[�ǂ����B  �@�p�ْ��̕��Ɖ��~�̂���ʂ���A��E�O�x�Ԃʼn��B���͋C���ǂ��ʂ肾�B �@�Ԃ���~��Ȃ��Ŏ��̓c���ڎw���B �@�c��̃^�c�R�P�̑��ɏo���B�ߎq(�^�c�q)���i���̔�������ė��ɂȂ����Ȃ����炵���B�Ί݂́u�H�c��x�v���_�̒��������o���������B   �@�Ί݂������āu����ΐ_�Ёv�ɒ������B�c��͓��{��[���Ƃ̎��ł���B�^�c�q�������̊���ʂ����u����v������ƌ����̂ŁA���ƂȂ������o�����B  �@�߂����Ǝv������ǂ�ǂR��o��B������߂ċA�낤���Ǝv������A��߂�W�]��ɏo���B�������B�P�Ȃ�ݕǂ̊�B  �@�������Ɍ������r���ɁA�H�c��x�ɓo��ѓ��̋߂��ɏo���̂œ��荞�B�H�c��x�̓R�}�N�T�ȂǍ��R�A���������̂ŗL���ŁA��x�͓o�肽���Ǝv���Ă���B�����������ڂ܂ŗѓ��������Ă���悤���B�ѓ�������͑S�ʒʍs�~�߂ɂȂ��Ă����B  �@�܂��J�ʂ��Ă��Ȃ��悤���B����Ƀ}�C�J�[�K���̕W��������B6��-10���̓y���Փ��B�Ă�6��21��-8��19���̖����B5.30-17.30�̊ԁB�o�X���^�N�V�[�ɏ�芷����悤���B����ɍ����̏h���n��������Ɍ������B���m�Ԃ̌Q���n��ʂ�B�����Ԃ͏I��肩���B���F���u�����E�L���J�v���Ԃɍ炢�Ă���B�i���̐V�����ꂢ�B �@�r���ŗѓ��ܑ̕��������Ȃ荻�����ƂȂ�B�˂�����ɓ������̒߂̓����������B���A�蓒���\�ŎԂ������ς���܂��Ă���B�����̔����������I�V���C���l�C�炵���B  �@���܂������͂����ł͂Ȃ��āA�߂̓��ʊفu�R�̏h�v�ŁA�{�قƓ�������A�������{�ق����������������ł���B�h�̎���͐��m�Ԃł����ς��B�e���r�����B�[�H�͘F�ӂŎR�Â��̉���O���B  �@����ځA�H�c��x��������W�]��ɂ��B�c�Ⴊ������B����͉_�̒��B�c�O�B  �@�����͎R�`����ڎw���B�Ђ�����i�r���g���đ���B���X�����̖����������𑖂�B������u���������̉w�v�Œ��H���Ă��āA���������쏬���̏o���n�ƒm��B���쏬������l���̔\�y�����Ȃ�����B�\�y�t�Ƃ��Ă͂�����Ɣ`���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������Ɋ��B���ɉ��������B  �@���ԑ�s�́u�m�ԁE�������j�����فv�Ɋ��B�����ɂ��m�ԑ�������B�����͏��Ƃł�������ؐ����̎�����W�����Ă���܂��B�m�Ԃ͐����̊��҂���10���Ԃ����ԑ�ɔ��܂��Ă��܂��B�]�˂Ŋ猩�m��̐����̓x�j�o�i���l�̂��������炵���ł��B�m�ԂƐ����̎����͋����[�������ł��B  �@�����̔���̋�R����́A��̗����ɑ吳����Ɍ��Ă�ꂽ�h�������ԕs�v�c�ȕ��͋C�ł��B�䕗�̖�̉J�Ő������X�Ɨ���Ă���B�Ԃ�����Ȃ��̂ŏh����}���ɗ����B���̉�����������Ă����悤�Ȋ������B �@�R���ځB����X�͂���ŎԂɏ�芷���B���̏h�͗��h���B�����̕`�����u�R�e�G�v���ǂ������Ă���B   �@�܂����ԑ�ɖ߂������߂������u�{�v�ɗ������B�����͐������C���˂Ȃ��߂�����悤�A�݂��Ă��ꂽ���ł���B�u���������䂪�h�ɂ��Ă˂܂��v�̋�肪����A�����˂Ə̂��Ă���悤���B���̎���7���A�������3���A���v10���Ԕ��ԑ�ɔ��܂��Ă���B���̍ד��̗��̒��ň�ԑ����B �@���D��ǂ�ł�����A���̎��Ŕm�Ԃ́u���R�v��u���C�R�v�߂Ȃ�����A�Ə����Ă���B  �@����ĂĂ������̑O�̍���~������A��ʂɓc��ڂ��L����A�ڂ̑O�ɐ^�����ȁu���R�v�������Ċ����B���̎������ꕽ���蒭�߂�u���R�v�����^�������B  �@���̍ד��̖{�����u�ŏ��̂��Ƒ�Γc�Ƃ������ɂē��a��҂v�Ə����Ă���B����������Γc�̒��Ɋ��B�m�Ԃ͂������u�܌��J���W�߂đ����ŏ��v�̋��n���Ă���B�����̑D�≮�����h��łR�����Ă��̋��n�����̂��T��28.29.30���B�����͂T��31���B�����Ղ�蒭�߂�ŏ��̕��i�B�܂��ɔm�Ԃ����߂��Ƃ���́A���X���闬��B���S�ɂӂ���B  �@���͍]�s��ʂ�B�����̃c�c�W�����ꂢ���ƌ����̂ŗ�����������A����͉߂��Ă����B���������̕ӂ肩�猩��u���R�v�͑f���炵���B�܂��^�������B �@���̌㒷��s����u�����x�v�Ɓu�іL�R�v�̊Ԃ��z���ē��{�C���ɏo���B�����x�͉����ɔ����R�����������B�іL�R�͂ǂ����̃g���l���������ŁA�ڂ̑O�ɐ^�����̎R���݂��������B�іL�R�ɊԈႢ�Ȃ����A�Ԃ��~�߂Ďʐ^���B��ꏊ�����������B���̓�R�͓��{�S���R�ł��邪�o�������Ƃ������B |

||||||||||||||||||||||||

|

�@2007�N07��25��(��)���o�R�@�j�N�ƎO�R�o�����B���R �@�����͑��_�j�N�ƁA���k�O���ڂŎO�R�ځA�u���R�v�ɓo��B����5.00�A�u�x�ɑ��E�H���v�̕����̑�����A���ꂩ��o�錎�R��������B�����������ł���B���̎R�ɓo�肽�������̂́A���̍ד��̗��ŁA�m�Ԃ��o���Ă��邩��ł���B���X�m�Ԃ̕������Ղ�q�˂Ă���g�Ƃ��ẮA�R�D���̐g�Ƃ��ẮA�������킯�ɂ͂����Ȃ��B �@5.30���A�t�����g�ł��ٓ������o���B�h�̂���������o�R���H�����тĂ���B�m�Ԃ͂��̋߂��̏h�V��������o���Ă��邪�A��X�ܑ͕����Ă��铹�H���ڂ܂œo��B6.10���I�_���ԏ�ɓ����B �@�L�����ԏ�̌����ɏ������삪���Ղł���B���������Ċ����B�Ԃ̒��Œ��H�ٓ̕���H�ׂāA�o���̏���������6.50���ɕ����o���B �@�����n�߂��瑐����ŋC�������ǂ��B���Ԕ��̒�������Ă���݂������B�O���ɒ���炵�����̂�������B �@7.05���A���m�{�́u��c�����Q�U���v�ɒ����B�������̐_�傳����B�������������Ė�Ƀ��������ɓ����Ă䂭�B  �@���R�◧�R�̖�Ƀ����݂����Ȋ����ł���B�傫�Ȓr��������B�U���H��������Ă���B �@��i�o���ĐU��Ԃ�ƁA�Q�U���̏�����������B�_�݂���r���́u����͎l�\�����v�ƌ����炵���B���[���Ɖ����ɁA�������ɒ��C�R��������B  �@�j�b�R�E�L�X�Q���炢�Ă���B�����Ɍ����鏬�R���z���Ă䂭�B��m�x�ƌ����炵���B  �@���߂Ă̐�k������B���������k�̎R�ł���B2000���ɖ����Ȃ��̂ɁA�Ⴊ�c���Ă���B �@8.50���A�����r�����ɓ����B���ݕ����Ă���B�����̑O�ɏ����Ȓr������A����Ƀn�N�T���t�E���̌Q��������B�Ε��������u���Ă���A�ΑK�����u���Ă���B������ӂ肪���Ԓn�_�Ǝv����B �@���R�A���������Ċ������B���̌̋��̎R�E���R�Ō������Ȃ��̂�����B

�@9.05���A�u�I�����V�R�v�ʉ߁B��ꂪ�����Ă���B �@9.40���A�u�G�[�f�����C�X�v���B�����Ƃ����[���b�p�̃G�[�f�����C�X�ł͂Ȃ��āA����Ɏ��Ă���ƌ�����u�q�i�E�X���L�\�E�v�ł���B �@��茧�̑��r��R�́u�n���`�l�E�X���L�\�E�v���A�����Ƃ��{��̃G�[�f�����C�X�ɋ߂��ƌ����Ă��邪�A�܂������ł��ڂɊ|�����Ă��Ȃ��B������[���b�p�̖{���̃G�[�f�����C�X���������Ƃ��������A���R�́u�q�i�E�X���L�\�E�v�ő喞���A�労���ł���B  �@���R�ɂ���ȂɐႪ�c���Ă���Ƃ͎v��Ȃ������B2000���ɖ����Ȃ��̂ɁA�k���̓��{�C���݂Ɠ����ō���n�тȂ̂��낤�B��k�����������Ȃ�B���̎R�͐M�̎R�ł���B�������̐M�҂̓o�R�҂������B�m�Ԃ��������œo�����̂��낤���B  �@�m�Ԃ̓o�����̂͂V��22���A�����͂V��25�������玞���I�Ɏ��Ă���B�O���ɒ���ɂ��錚���炵�����̂������Ă���B���ƂЂƂӂ�肾�B �@10.18���A���R���㓞���B��ԍ������ɐΊ_�Ɉ͂܂�āu���R�{�{�v�̐_�Ђ�����B�Q�q��500�~��[�߂āA�l�̌`�̌`����S�����āA���P�����āA���{�ɎQ�q���Ă��_������B���N�F��B �@�_�Ђ��o�ď����~���ƁA���R���㏬��������B���̐悪�L���ɂȂ��Ă���̂ŋx��ł���l�������B��X�������ɐw���A�������Ė������B  �@�L�^�ɂ��A�m�Ԃ͑����ɉH���R�̏h�V���o�āA��Ƀ����Œ��H�A�����ɒ������̂͌ߌ�O�����Ƃ������ɂȂ��Ă���B�����Ă���ɎO�L�����ꂽ�J�Ԃ̗�n�A����ɗ������������ƌ����B�������r�ł���B  �@�L��̐悩�瓒�a�R�֍~���o�R�H�������Ă���B���\�ȋ}��ł���B�����炩������X�Ɠo�R�҂��o���Ă���B�܂����a�R�֍~��Ă䂭�l������B  �@�m�Ԃ������R�������ňꔑ���Ă��܂��B���̍ד��̖{���ɋ�����u���₦�����A�g�����Ē���Ɏ���A���v���Č�����B����~���A�Ƃ��āA�炵�Ė������҂B���o�ĉ_������A���a�ɉ���v �@�m�Ԃ͓��a�R�̕��ɍ~��Ă䂫�܂��B�����ĎQ�q�㖔�����܂œo��Ԃ��A�H���R�̏h�V�ɋA���Ă��܂��B�̂̐l�͍l�����Ȃ��قǕ����̂����������炵���B �@�m�Ԃ������ʼnr��B �@�@�@�@�@�u�_�̕�@�����ā@���̎R�v �@�X�P�[���̑傫���o��ł���B �@11.20���A�ꎞ�ԑ؍݂�������ɕʂ���������R�J�n�B���̑O�ɋL�O�B�e�B �@���������o�Ă����B �@�Ȃ��炩�ȎΖʂ������̂ŁA�����l�ɂ��r��₷���B�r�ꂽ���͖ؓ��ɂȂ��Ă���B �@�r���ł������������̂ŁA11.55�����40���Ԃ��|���ēo�R�H�e�Œ��H�B �@13.10���A���������ʉ߁B�₽���y�b�g�{�g���w���B  �@�^�e���}�����h�E�Ɏ��Ă��邪�A�Ⴄ�����B �@14.30���A���m�{�ʉ߁B�����������猩�������R�̒���͌����Ȃ��B�@ �@14.40���A�����ڂ̒��ԏ�ɓ����B15�����Œ��ւ��ďo���B  �@�A��ɉH���R�̏h�V�X�Ɋ��A�Ԃ�u���āA���_�傩�獑��d�����������Ă���B�o�H�O�R�̃V���{���̌d���͌��Ă���������������B15.30-16.00   �@16.15���A����ɏ��������āu����\�E���_��فv�Ɋ��B�\�y�t�̒[����Ƃ��Ă͂�����f�ʂ肷���ɂ͍s���Ȃ��B �@�����R�`���߉��s����n��Ɂu�d�v���`�����������E����\�v���`����Ă���B�����킪���������\�y�Ɠ������̂��A500�N���O���炱�̒n�ɍ��t���Ă���B���l�����Ɛ_�Ђ̍�Ɍ��т��ē��قɕω��������̂��낤�B �̂̔\�y�͂���Ȃ��̂������̂����m��Ȃ��B  �r�f�I�Ȃ����Ă������45�������������B�������́A�\����[�����t���_�Ђ��Q�q���āA17.10���ɏo���B �@��͂�������A�����B�߉��s���C�ݐ��𑖂�A�V����荂�����H���꒼���B����̂j�N�̉Ƃɒ������̂́A�[��ߑO1.20���B����ɒ������̂�2.00���B �@�O���ԂɁA�����A���{�S���R����R���o��R�s�́A�\��ʂ薳���I���B�ËH�L�O�̓o�R�́A�y�����v���o�ɂȂ肻�����B �@���ԏ��蕧���r�����܂łQ���ԁB������蒸��܂łP����20���B����A�����蕧���r�����܂łP����30��(���H���Ԃ��܂�)�B���ԏ�܂łP����30���ł����B |