2005.04.より登山順

2005.04.より登山順

| [能登91] 臼ヶ峰 273m (石川県宝達志水町) | ||

| 第4回 2020.12.09. 宝達志水町の下石町より「臼ヶ峰」を往復。 第3回 2019.05.08. 氷見市小久米より、歴史の道100選の、臼ヶ峰往来で「臼ヶ峰」往復。 第2回 2017.04.08. 車で氷見市床鍋より登り、「臼ヶ峰」頂上散策。 第1回 2013.03.20. 宝達志水町の所司原の奥から「臼ヶ峰」往復 |

||

|

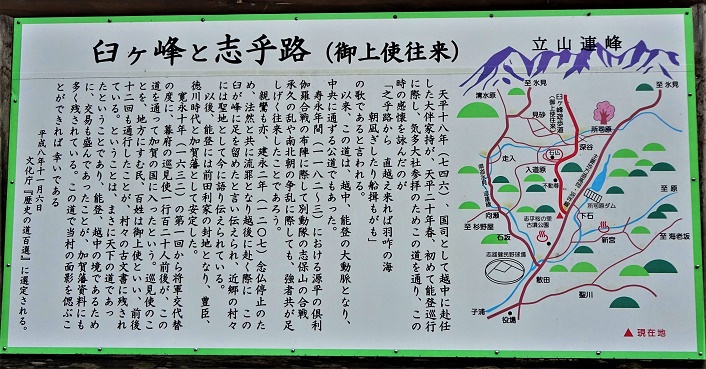

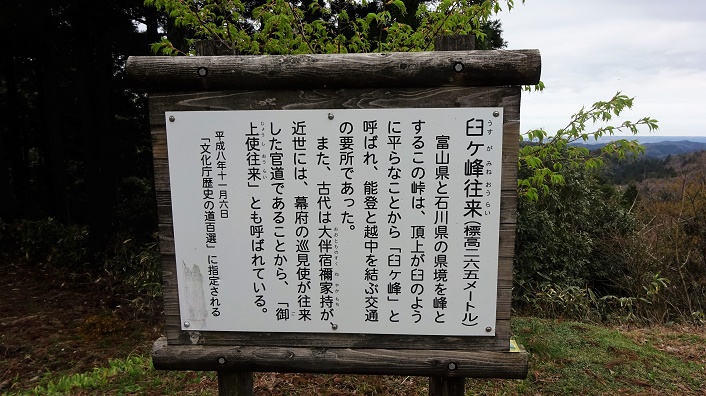

2020年12月09日(水)4回 下石町より「臼ヶ峰」を往復 能登が越中之国に入っていた頃、国司に赴任した大伴家持は、領地の見廻りで、何度も「臼ヶ峰」を越えて能登に入った。初めて臼ヶ峰を越えて気多大社に参拝した時、「志雄道から 直越え来れば 羽咋の海 朝なぎしたり 舟舵もがも」と詠んだ。この「臼ヶ峰往来」を、去年は富山県側から臼ヶ峰を往復した。今回は石川県側から往復するぞ。  志雄町は押水町と合併して「宝達志水町」になっている。今浜インターで降りナビ頼りで「下石」と云う町を探す。県道29号を走っていて「下石」のバス停を見付けた。「さがりし」と読むらしい。  バス停の隣の空き地に万葉歌碑が建っている。「明日よりは 継ぎて聞こえむ ほととぎす 一夜のからに 恋ひ渡るかも ・能登臣乙美」と書いてある。能登の国のお役人らしい。向こうに見えるのが下石の町である。 バス停より少し先に鉄工所が見える。その手前横に「臼ヶ峰往来」の入口がある。駐車場は無い。鉄工所に頼もうと思ったが、少し手前に空き地を見付けて何とか留める。   案内板の横の道を歩き出す、9.35分。舗装してある。  道の横に歌碑が五基ほど並んでいる。万葉歌碑ではなく、普通の歌碑のようだ。学が無くて良く読めない。  白い水道施設がある。周り金網があり建物には近づけない。地理院地図に寄ると、この辺りに三角点があるはずなので、建物の周りを探してみたが、見付からなかった。はてな?、どこにあるのだろう。  緩やかな林道を登って行く。  舗装道路は右に折れてゆくが、臼ヶ岳遊歩道は直進してゆく。舗装道路では無くなる。  昔の街道みたいな雰囲気になってくる。三差路に突き当たる。左に進む。  左折するとすぐ「目洗い地蔵」がある。案内板が無いので、謂れは良く判らないがきれいな水が湧いている。不動さんが祀られている。  街道の雰囲気。この辺りは「女坂」と云うらしい。  誰も通らない。  峠の上に登り着いて、また三差路に合流した。「石仏峠」と云うらしい。舗装道路である。  大伴家持の万葉歌碑が並んでいる。ここだけ少し展望がある。「とぶさ立て 舟木伐るといふ 能登の島山 今日見れば 木立繁しも 幾代神びそ ・家持」  愛好者が万葉歌碑の設置を進めているようだ。すべて大伴家持の歌のようだ。  丸い石に佛が穂ってある様だ。 ずらりと家持の詠んだ万葉歌碑が並んでいる。ここから深谷の町の方へ降りてゆく。   深谷の町に近づくと石像がある。臼ヶ峰で修行したお坊様、と書いてある。往来安全のお守りらしい。  町の入り口に着く。左折して村の方へ降りてゆく。  町の中に標識があり右折して入り込む。7年前に初めて臼ヶ峰に登った時は、ここまで車で乗り入れた。この先車で入ると駐車場が無いので注意。  突き当りから登山道になる。  竹藪を通る。  深くえぐれた道は、昔よく歩かれた道に多い。  山頂まで300mの標識。  山頂の一角に登り着いた様だ。石川と富山の県境で右側に祠に石仏。  左の小山の上に「親鸞聖人」の像があり、道沿いの小山のすそに「親鸞聖人御旧跡」の碑がある。親鸞が越後に流されるとき、ここで野宿したらしい。  その時の夢の告げで、親鸞聖人は能登の国に布教した。ここは能登の人たちの聖地になっているようだ。山頂にある親鸞聖人の像へ登る階段がある。親鸞像へは帰りに登る事にして進む。 すぐ山頂公園になる。太子堂、峰休庵、展望塔、トイレ、地蔵園地などがある。11.50分。   立派な展望塔がある。1階がトイレ、真ん中が休憩所、屋上が展望台。ここは富山県で、富山の観光案内のパネルなどがある。 昼食。 展望台に登ると、白衣の海が見える。  剣岳と立山。立山の前は奥大日岳。  立山の弥陀ヶ原。  富山湾の上の「毛勝三山」。鉄塔の上に、「後立山連峰」の何処かが見える。何山?   下山開始。親鸞聖人像に登る。ここが一番高いから、ここが臼ヶ峰の頂上だろう。像の後ろの斜面を降りる。  少し降ると「法然上人の丘」への分岐がある。親鸞の先生で、浄土真宗の祖といわれる僧。岡を一回り。  同じ道を戻る。深谷町の手前。  石仏峠まで戻ってきた。  登山口の三角点がある地点で探してみるが、やはり見つからない。もしやと思い、見たら見付けた。水道施設の屋根の上の尖がりが三角点である。

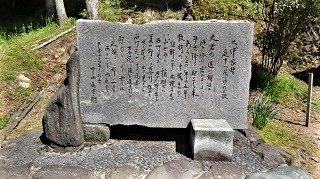

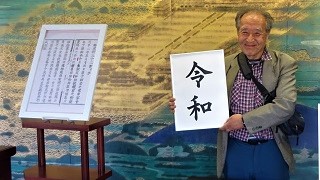

アップにすると国土地理院の刻印が見える。金属製である。三角点のある場所に建物を建てる時、三角点は屋上に移動する。役所、学校、等いろいろ見た事がある。 行止り農道に置いた車に到着。14.35分。 ■次回登山は、12/23.福井「雨乞山」へ■ 2019年05月08日(水)3回 小久米より歴史の道で「臼ヶ峰」往復 平成から令和に元号が変わり、S女史にN女史が「令和」に関係ある山はある?と聞いて来たという。「臼ヶ峰」を思い出して推奨しておいた。 令和の文字は「万葉集」から採られているので、新聞に臼ヶ峰の事が載っていた。万葉集という歌集の編集者の一人の「大伴家持」が、越中国守として高岡に5年間在任し、臼ヶ峰往来を通って領地見回りをした事が記されているらしい。奈良時代、今から1270年前の事だという。万葉集に4500首の歌が収められており、そのうち、家持によって越中で詠まれた歌は220首、ゆかりの歌をを加えると337首の歌が越中を詠んでいるという。「越中万葉」として、全国有数の「万葉集の故郷」なのだそうだ。そんな「歴史の道」を歩きに来た。  8時に待ち合わせ、高速を北陸道から能越道と走り、氷見インターで下車。記憶を頼りに「小久米」に到着。臼ヶ岳へ登る車道交差点を過ぎ、次の右の分岐に「臼が峰往来」の標識がある。  突き当りに小さな駐車場がある。林道が続いているが通行止めになっている。  「唐子坂の地蔵様」がある。登り口の石仏。首が無いのは博徒が縁起を担いで盗んだ、と書いてある。  「大伴家持・庭中の花に作れる歌」と云う歌碑がある。中西進書くとある。中西進氏は「令和」の元号を作った人らしいと言われている。裏に訳があるので載せて置く。「天皇の遠い政庁として、ここに任命なさった役目のままに、雪も深い越の国に下ってきて、あらたまの年を五年間も、柔らかな手枕をすることなく、紐もとかぬ丸寝をしていると、心もうっとおしい。そこで心を慰めるべく、ナデシコをわが家に蒔き育てたり、夏の野からユリの花をとってきては庭に植える。それらの花を庭に出て見るたびに、ナデシコの花のような妻に、ユリの花の名のごとくのちに逢おうと思って心を慰める。そんな気持も持たずに、この天離る鄙に一日とていられるものだろうか。京都市立芸術大学学長・中西 進訳。」。万葉集は全文漢字で書かれている。  9.30分に「唐子坂」を登り出す。  静かな古道歩きが始まる  「三尾杉」の林を行く。三尾杉とは材質は硬くて強靭、木目が美しく、三尾(氷見市)に生育していた。  「焼山」の標識。源平合戦・承久の変・南北朝の戦いがこの辺り一帯でも行われ、多くの犠牲者を葬ったところ。  「鳥居くぐりの千年松」の標識。この辺りに大正の末頃まで、幹回り4mの大松があった。  竹林が多くなる。  「小臼が峰」というピークの下を通る。  その先の日の当たる道で、抹茶を点てて休憩。人が通る気配はない。  道の横に、イノシシがかじったタケノコが転がっている。地元の人がタケノコを掘っていた。やはりイノシシの被害がある様だ。  10.45分に「車道」を横断。床鍋の集落らしい。  ここから車道となる。「見上の地蔵様」がある。床鍋から見上げる場所にある。  「佐原の地蔵様」。商人が道中の安全祈願のために建てた。  「道標と尼谷地蔵」の標識。今も立つ古い道標に「右見砂道・左子浦往来」と書いてある。並んで立つ尼谷地蔵は、道行く人の安全祈願などをしたもの。 11.10分頃、頂上の下の駐車場に到着。上に展望塔が見えるので登る。 黄色いオドリコソウ「ツルオドリコソウ」があった。初めて見た。白の大きな花は不明。これも初めて見た「シラユキケシ」かもしれない。白の五枚花びらは「ヘビイチゴ」だろう。       大きな展望棟は、下が休憩施設、屋上が展望台。山が見えるぞ。大きな「薬師岳」  左に「剣岳」。右に「立山」と「弥陀ヶ原」  左の方に「白馬岳」が見えているのかも知れない。  「宝達山」はどれ?。   展望台より下を見ると「ナナカマド」の大きな木に白い花。下に降りて休憩所の机イスで昼食。荷物を残したまま空身で頂上探索。臼みたいに広い頂上。何処が頂上か判らない。  すぐ横の「地蔵園」を周る。  親鸞ゆかりの地と言う事で、地蔵が600体ほど並んでいる。一つ一つに寄贈した人の名前が彫ってある。 「太子堂」なるものも立っている。これも親鸞ゆかりらしい。その前の広場は「キツネノボタン」がいっぱい咲いている。立札に寄れば「臼ヶ岳往来・標高265m・能登と越中を結ぶ交通の要所・古代は大伴家持、近世は幕府の巡見使が往来した官道なので、御上使往来とも呼ばれる」  羽咋の方が見える。   大伴家持の歌碑「志乎路加良直越来者羽咋之海朝凪之多里舟楫毛加毛」書・松村謙三 訳「之乎路からまっすぐに山を越えてきたら、羽咋の海は朝なぎしている。船と楫が欲しいものだ。」  もう一つ万葉歌碑がある。これも中西進先生の筆で、万葉集の第一首目の歌である。碑の裏の解説のみ載せる。  階段を登ると親鸞聖人の像がある。この近くで野宿したとか。  初めてここへ来た時、裏からよじ登った事を思い出し、裏へ降りて見たら、途中の木に昔の山札が残っていた。  石川県側の方へ少し下って、右に分岐の小道を少し登って「法然上人の丘」に寄る。  林道を戻ると、銅像下あたりに祠がある。ここが一番高くて県境らしい。  祠の前の斜面の上に「親鸞聖人御旧跡」の石碑がある。ここで野宿して、夢に白衣の童子が現れ、この辺りを教化されよと告げを受けた。  休憩所の荷物を拾って、13.00時頃に下山開始。14.00時過ぎに車に到着。  このあと、帰り道に、高岡市伏木の「万葉歴史館」に寄る。  高岡市万葉歴史館   展示室を周り、庭園に出て、高台に登ると「立山連峰」が見えた。   ■活動時間 4時間38分 ■活動距離 7.6km ■高低差 249m ■累積標高 658m/674m Ⓢスタート 9.27→2時間46分→臼ヶ峰12.13-12.24(11分)→1時間42分→Ⓖゴール14.06分 ■次回登山は、5/17加賀の「大なだれ山」へ■ 2017年04月08日(土)2回 富山県側床鍋より「臼ヶ峰」車で登山 「臼ヶ峰」は4年前に石川県側から歩いたことがある。「臼ヶ峰往来」といって古代より、能登と越中をつなぐ大事な道だったようだ。平成8年に「文化庁歴史の道百選」に指定されたとの事である。実に雰囲気のあるいい街道だった。臼ヶ峰まで登り着いたら、富山県の氷見市からの車道が登ってきていた。展望台に下の写真と同じ看板があった(下の写真は小久米の坂戸坂の地蔵様の現在地で撮った)。展望台下の看板は展望台が現在地になっていたが、傷だらけの看板だった。 この看板を眺めて、富山方面から臼ヶ峰往来を歩いて「臼ヶ峰」まで登りたいと考えていたが、地理院地図に「歴史の道」の名の記入がなく、どの山道が臼ヶ峰往来なのか判らない。とにかく「小久米」から地図の「現在地」までは車で入れそう。「現在地」から赤い線の臼ヶ峰往来は、「床鍋」までは車不可となっている。「床鍋」から「臼ヶ峰」までは、臼ヶ峰へのアクセス道路と記入があり、臼ヶ峰への舗装された林道のようで、この自動車道を歩いて登る様だ。 ここ2.3日気温が上昇して、あっという間に桜が満開になった。天気は雨は降らないがどんよりと曇っていて暖かい。急に思い立ちこの臼ヶ峰往来の下調べに、花見がてらのドライブとランチをしようと、米寿のドライブ友達を誘って金沢発10.30分。犀川ほとりの桜は満開満開。枝垂れ櫻も結構花を開いている。高速に乗り小矢部JCTで能越自動車道に入る。途中で現金200円必要だがその先は無料区間となる。氷見南ICで降りて左折し県道64号を進む。「触坂」という集落に突き当る。左に「臼ヶ峰」の標識を見付け左折して県道76号を進む。やがて右に床鍋鉱泉の標識を見付けて山道に入る。鉱泉の前を通り床鍋集落の中をウロウロとしていたら左に臼ヶ峰へ入る林道を見付けた。12.00時。   林道の反対側の斜面より階段で「臼ヶ峰往来」の歩道が降りて来ていた。ここからは自動車と同じ道となるのだろう。所々に地蔵様。古い道標「左・子浦往来」と書いてある。「子浦」はシオと読み、志雄町は現在宝達志水町である。  「茶屋場」の看板がある。江戸時代の巡見使が休憩した場所らしい。  12.15分に臼ヶ峰の駐車場に到着。上に展望台が見える。一台も留っていない。この先も車で登れるので失礼して登る。トイレを探して展望台まで車を乗り入れた。展望台の下がトイレになっている。連れが米寿で歩くのだ大変なので悪しからず。  展望台に上る。下は氷見市らしい。富山湾は霧が立ち込めているようで真っ白。上の山は立山かなと思ったが違うようだ。この展望台は登った記憶がある。  となりの山は「宝達山」方面だが、どれかな。    頂上散策。展望台の裏が「地蔵園地」 「能州かぎろひの丘」の石碑があり、大きな地蔵様が3体。小さい地蔵様は数知れず。    地蔵園の下に「太子堂」がある。謂れを読むと「親鸞聖人が越後の国に流罪の折、この道を辿られ野宿された時、聖人の夢枕に童子現れ、北の羽咋は仏法に縁の深い所なのでお出で下さいとの事。翌日羽咋で聖徳太子南無仏二歳の御像に対面され、法を説かれた。こうしたご縁に、昭和初期、御旧跡石碑建立、親鸞聖人銅像建立、太子堂建立を近在有志、有縁の方々の奉仕でなされた」との事。  辺りに椿が植えてあり満開である。コブシの花も開いている。    ここからは羽咋の海が見える。千里浜なぎさドライブウェイあたりだ。    臼ヶ峰にはピークが二つある。150m程離れていて長い石段の上に「親鸞聖人」の銅像がある。 4年前石川県側から登った。このピークの裏の山裾に「親鸞聖人御旧跡」の石碑があり親鸞聖人の野宿した場所であると書いてあった。親鸞聖人の銅像への登り口が判らず、登りやすい斜面をよじ登って銅像の後ろへ出た。  石段の下の道が石川県側からの道である。幟に書いてある大伴家持の歌「「志乎路から 直越え来れば 羽咋の海 朝凪したり 船楫もかも(しをぢから ただこえくれば はくいのうみ あさなぎしたり ふねかじもがも)」。この歌は越中国司として赴任した大伴家持が、領内巡行にここを通った時に詠んだ歌で万葉集に載っているとの事。傍らに松村健三元文相の歌碑がある   「クロモジ」の花を今年初見。  「スミレ」 帰りは床鍋集落より北へ進み、県道300号で小久米集落へ出て、集落の中に臼ヶ峰往来への登り口が無いかとウロウロ。何も標識らしきものが無い。地図をよくよく眺めた。県道300号が小久米集落に突き当り、この県道64号を右折100mの農協前の道を戻るように走ったら、上記地図の現在地を見付けた。この階段を登って行くらしい。5台ほど置ける駐車場もある。ここに車を置いて、是非一度臼ヶ峰を往復してみたい。    ここから氷見市街は近かった。13.10分、海岸の道の駅の回転寿司屋でランチ。 16.00時、兼六園の周りの満開桜を見て帰ろうと思ったら、公園の周りは交通大渋滞。えらく時間が掛かってしまった。 ■次回登山は、4/9「鞍掛山」へ■ |

||

|

2013年03月20日(祝)初歩き 臼ヶ峰 今日は能登の里山案内本に載っている、口能登地方の三山をひとりで歩く予定。まず「三国山」。 三国山から降りて「臼が峰」に向かう。今日歩く三つの山は、いずれも石川県と富山県の県境にある。したがって私は石川県から登っているが、富山県側からも登る事が出来る。また近くの「宝達山」と「末森山」は完全に石川県の中に入っている。三国山から降りて一度国道159号線まで戻る。宝達山を過ぎ末森山を過ぎ、宝達志水町の手前、荻市信号を右に折れ一直線、所司原の村に着く。  村の入口三叉路に「臼ヶ峰遊歩道」の標識があった。この標識は徒歩用であり、車は右の道を行き、村を抜けた所で、左に鋭角に戻る林道に入る。直ぐ「善正寺」を通る。菊桜で有名で名前は知っていたが、場所が此処だとは知らなかった。  さらに進むと分岐に「臼ヶ峰遊歩道」の標識ある。右に深田の村に入るとすぐ突き当たる。車一台だけならなんとか停められる。「臼ヶ峰往来」の標識がある。「文化庁指定の歴史の道百選」に選ばれた歩道の一部を、今日は往復する予定。12.40分着。  立て札に依れば、万葉歌人大伴家持が、国司として越中に赴任中、この道を越えて気多大社に参拝した。その時詠んだ歌が「志乎路から 直越え来れば 羽咋の海 朝凪したり 船楫もかも(しをぢから ただこえくれば はくいのうみ あさなぎしたり ふねかじもがも)」である。それ以来この道は、越中、能登の大動脈になり、都に通ずる公道でもあった。 初めは竹林を行く。  立て札に依れば、親鸞聖人が法然とともに流罪となり、越後に赴く際に、この臼ヶ峰に足を止めたと云う。近郷の村々には聖地として語り継がれている。 よく踏まれた溝状の道を行く。  立て札に依れば、幕府時代は将軍が替わるごとに、幕府の巡検使の一行120名が、この道を通って加賀に入った。村々の古文書では12回に及ぶと云う。 アテの林を行く。  13.05分、峠の上に到着。ここが越中と加賀の国境らしい。地蔵さんがある。  峠の手前の、右上の藪の中に石碑がある。「親鸞聖人御旧跡」と彫ってある。親鸞聖人が野宿した場所で、お手植えの榊の木がある。女が榊の根に上がると血の雨が降る、と書いてあるぞ。  その上が高いピークのようなので、リュックを下に置いてよじ登って見たら、親鸞聖人の銅像の後ろに出た。正面に廻ったら富山県側から石段が登って来ていた。無理によじ登る必要は無かった。峠をそのまま進めばよかった。銅像よりに下に臼が峰の頂上園地が見下ろせる。ここが一番高いのでここを「臼が峰」頂上とする。  階段を降りたら、大友家持の歌碑と雄略天皇の歌碑がある。さらに進むと「弁慶の袈裟掛の松」があった。太子堂は修復中でシートが半分掛かっている。休憩所もあり、大きな展望台がある。  展望台に登る。晴れていれば「立山」が素晴らしいようだが今日は見えず。氷見の方から林道がここまで登って来ているようで、大きな駐車場が見える。平地が見えなくて、似たような山ばかり連なり、方向が判らなく山の名前が判らない。  地蔵園地がある。地蔵がいっぱい並び一番上に大きな地蔵さんが三体ある。  この広い臼ヶ峰園地には誰一人散策者がいない。サザンカの木が数本花を付けている。  銅像には登らず、峠の地蔵さんを通り、置いたリュックに着く。登ってきた臼ヶ峰往来を眺めて昼食。  眺めていた道を降りる。途中に右に入る小道がある。登ってきた時は分岐標識が不明で寄らなかったが、入ってみたら「法然上人の丘」の碑があった。法然は親鸞の師である。  14.00時、停めた車が見えてきた。 実に、雰囲気のあるいい街道だった。 この後は「碁石ヶ峰」へ向かう。 |